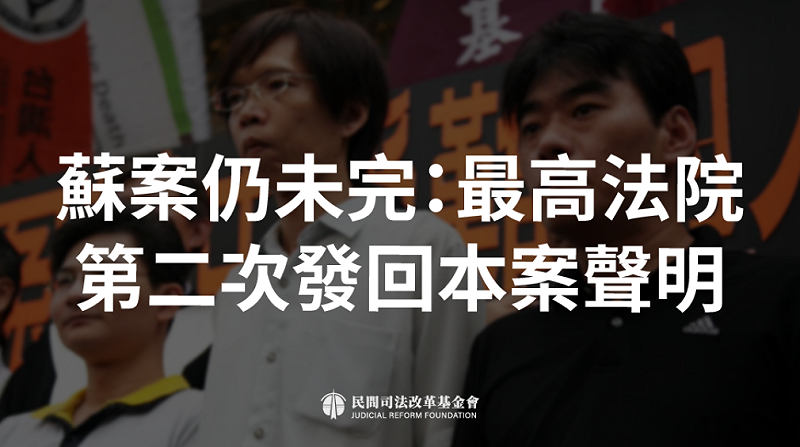

就蘇建和、劉秉郎、莊林勳及其家人的損害賠償案,最高法院於2025年8月21日在司法院主文公告查詢系統指出,「原判決廢棄,發回台灣高等法院。」這是最高法院第二次廢棄發回該案。財團法人司法改革基金會今(25)天指出,義務律師團對於司法未能及早止損因該案冤錯所嚴重影響的受害人蘇建和、劉秉郎、莊林勳及其家人的人生,表達深切的遺憾,並發表三點聲明。

一、蘇案仍未完 普通人能有幾個35年?

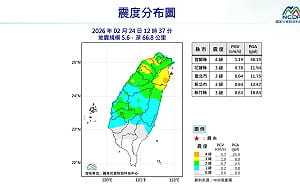

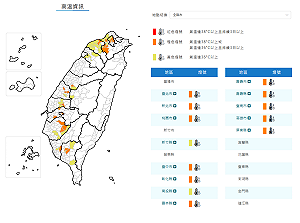

現正最夯:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

該案是台灣最著名的死刑冤錯案之一。1991年,蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人因台北縣汐止鎮吳氏夫婦命案,在未有客觀證據證明蘇建和等三人涉嫌命案、依據刑求取得的自白,法院於1995年錯判蘇建和等三人有罪確定,各處兩個死刑並褫奪公權終身。幸於2000年5月18日,在義務律師團鍥而不捨的努力下,高等法院裁定開啟本件再審,歷經最高法院三度將再審案件發回高院更審後,最終於2012年8月31日更三審判決認定蘇建和等三人沒有參與本件犯罪,無罪定讞。

自蘇建和等三人被指訴犯罪的那一刻起,從18歲到39歲,他們用長達21年的歲月,證明自己的清白。然而,將近35年過去的今日,刑事早已無罪確定後,將近13年的今日,最高法院第一次發回5年後的今日,蘇建和等三人仍在面對被害人家屬的刑事附帶民事損害賠償訴訟,仍在向司法系統證明渠等三人才是司法的被害人。

該刑事案件確定後,民事法庭接續審理,一、二審法院均認定蘇建和等三人及其家人不用負損害賠償責任。但2020年8月26日,最高法院民事庭首次將該案廢棄發回高等法院,發回理由中「原審以檢察官於刑事案件程序中對於無刑求一事並未盡舉證責任為由,認不足以認定蘇建和未遭刑求,尤屬混淆刑事當事人與民事當事人之舉證責任」一段,嚴重凸顯司法系統對國家防治酷刑責任欠缺充分認知。

現正最夯:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

這次發回理由尚無從得知,但蘇建和等人仍持續在司法體系中流浪。

二、速審原則不容忽視:司法延宕形同二度傷害

《刑事妥速審判法》明訂,案件自一審繫屬超過8年未確定,即可能侵害被告迅速受審的權利。儘管民事訴訟無相同規定,但該案的民事訴訟延宕長達13年,已嚴重侵害當事人權益,形同對他們的二度傷害。

國家有義務提供「妥速」的司法救濟程序,不論刑事、民事或行政案件皆然。這場長達35年的司法折磨,不僅讓當事人苦不堪言,也嚴重浪費龐大的司法資源。義務律師團將在收到判決後,審慎研議發回理由,繼續為蘇建和等人及台灣司法的公平正義奮戰。

三、正視酷刑的傷害,儘速通過《禁止酷刑公約施行法》

蘇建和等三人之所以成為冤案,關鍵在於警方為取得該案的犯罪自白,多次刑求蘇建和等人。就此,監察院曾糾正法務部、警政署,在最後認定蘇建和等三人無罪判決中,法院也綜合「看守所同舍房證人證詞」、「入所身體檢查結果」、「領用止痛藥紀錄」等,認定蘇建和等三人確實曾遭刑求而有酷刑行為的存在。

依據《聯合國禁止酷刑公約》(The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,CAT)要求各締約國應採取有效措施防止酷刑行為出現,並禁止訴訟程序使用因酷刑取得的證據。將公約原則國內法化的《禁止酷刑公約施行法》草案2018年和2020年均曾送立法院審查,2022年5月行政院公布「國家人權行動計畫」,政府也再次承諾應將《禁止酷刑公約施行法》列為優先法案儘速通過。

甚至,民間司改會在2024年全國不分區立委選舉期間曾提出司改七問,各大政黨均回應杜絕酷刑、建立國家酷刑防範機制,為朝野共識,承諾當選後於立法院支持通過《禁止酷刑公約施行法》草案。但時至今日,《禁止酷刑公約施行法》草案仍只是草案。

義務律師團呼籲,朝野政黨和行政機關應儘速兌現選前對人民、對人權的承諾,通過《禁止酷刑公約施行法》草案,賦予公約原則國內法的效力,建立防免酷刑發生、修復因酷刑所生損害的系統性機制,確保台灣司法不再重蹈蘇建和案的悲劇。