823核三公投落幕,花費11億元公帑的投票,最終僅有29.5%投票率,沒有達投票門檻、沒有通過,過程凸顯的是:台灣能源政策的困境——討論始終停留在「反核」與「挺核」的對立,而忽略了能源問題的本質:能源不是是非題,而是必須有所承擔的選擇題。

既然是選擇題,就意味著有取捨、有犧牲,沒有一種能源是零代價的完美方案。政府的責任,不是迎合單一立場,而是揭示各種能源的利弊,引導社會在充分知情的基礎上進行辯論,讓人民理解選擇背後的代價,並共同承擔後果。

現正最夯:重談台美協議?王婉諭:代價是台灣出口產業來扛不是那些政治人物

能源關乎國家安全、產業發展、環境永續,更直接影響民生品質。唯有正視這些複雜的面向,把能源當作選擇題,而非「YES or NO」的政治情緒與勒索,台灣才能走出空洞、無限輪迴的對立,邁向務實的能源未來。

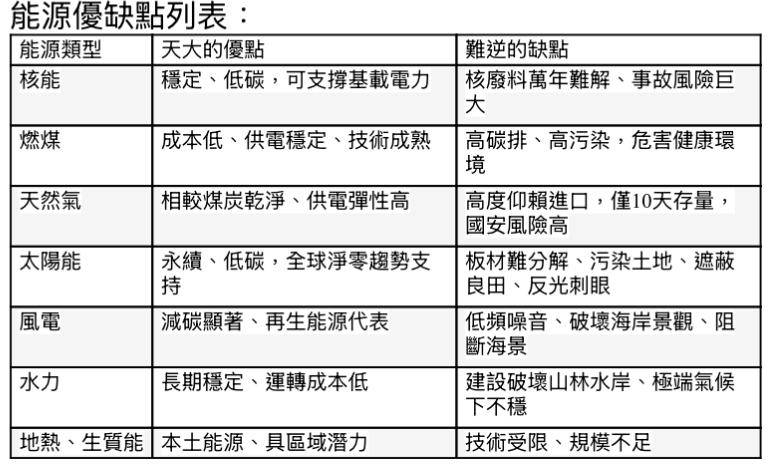

每一種能源都有「天大美好的優點」與「地獄難逆的缺點」。

核能的優勢是低碳且供電穩定,但核廢料與事故風險迄今無解。

燃煤供電成本低且技術成熟,但帶來嚴重的碳排放與污染。

天然氣相對乾淨,具備供電彈性,卻因高度依賴進口而帶來國安風險,台灣更只有十天存量的脆弱基礎。

至於再生能源,雖被視為淨零的重要選項,卻面臨太陽能板廢棄處理、土地利用衝突,以及風機的噪音、景觀破壞等爭議。

水力與地熱則有本土潛力,卻受限於規模與環境影響。

更值得警惕的是,台灣的公共討論往往淪為「全面反對」:反核的同時也反燃煤、反天然氣、反風機、反太陽能,幾乎每一種能源型態都遭遇反對。

太陽能板被批評影響農業與文史資產存續;風機與水力則被視為破壞山林與水岸;破壞水環境生態、破壞生物多樣性,這種「全盤否定」的氛圍,容易讓能源政策陷入僵局,卻無法回應實際的用電需求。

能源政策的本質,不該是意識形態的角力場,而是責任政治的試金石。誠實揭露各種能源的優缺點,並進行多元組合的規劃,才是可行之道。政府需要更大的魄力與透明度,讓人民理解能源決策背後的現實限制,進而形成社會共識。

台灣不能再停留在單一口號式的爭辯,而必須走向理性、務實的選擇。只有如此,能源政策才能兼顧減碳目標、供電安全與產業競爭力,真正帶領台灣走向永續。

文/陳奕(評論員)