國內今年屈公病境外移入已累計17例創近6年同期新高,並出現首例中國廣東省感染返台病例。疾管署提醒,屈公病與登革熱雖同為蚊媒傳染病且初期症狀相似,但差異關鍵在於關節疼痛時間長短——登革熱多痛約一週,屈公病卻可能痛數月甚至數年。孕婦與嬰兒更應提高警覺。

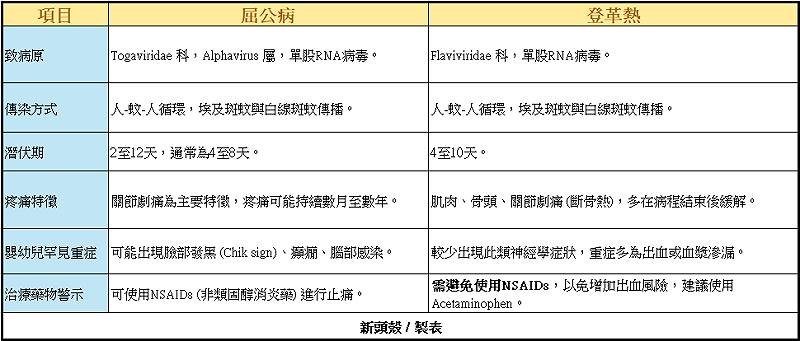

疾管署指出,屈公病的病原屬Togaviridae科Alphavirus屬單股RNA病毒,登革熱則來自Flavivirus屬單股RNA病毒。兩者的主要傳播途徑相同,均由埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播,不會直接人傳人,而是透過人—蚊—人循環造成疫情。

現正最夯:她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係

在病毒血症期方面,屈公病患者於發病前2天至後5天血液中帶有病毒,若遭病媒蚊叮咬即可傳播;登革熱則是在發病前1天至後5天有傳染給蚊子的風險。潛伏期上,屈公病為2至12天(常見4至8天),登革熱則為4至10天。

症狀表現雖有重疊,但仍有差異。屈公病患者多出現突發高燒與劇烈關節痛,尤其集中在手腳的小關節,並伴隨頭痛、噁心、嘔吐、倦怠、肌肉酸痛及皮疹,有時還會出現結膜炎、腹瀉或畏光。登革熱則以高燒、頭痛、肌肉與關節痛、皮疹為主,且更容易出現鼻出血、牙齦出血等出血傾向。

後遺症方面,屈公病部分患者的關節痛可持續數月甚至數年;登革熱通常不會有長期關節痛,但若轉為重症,可能引發出血或休克。死亡率上,屈公病極少致死,登革熱則依病毒型別與病情而定,重症時死亡風險較高。

兩種疾病目前都沒有特效抗病毒藥物,治療以支持療法為主。疑似登革熱的患者在確診前應避免使用NSAIDs,以減少出血風險,退燒止痛建議選用Acetaminophen。對孕婦而言,屈公病在孕晚期感染恐經由垂直傳染影響胎兒神經發育;登革熱孕期感染則可能增加早產與低出生體重風險。

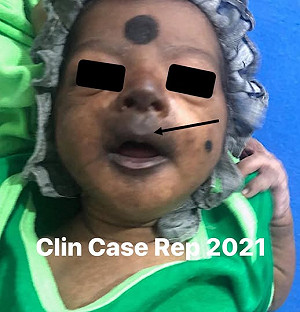

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書專頁提醒,屈公病對新生兒的危害不容忽視。他引用2021年刊登於《Clinical Case Reports》的案例,一名出生僅12天的男嬰因發燒、不吃奶、持續哭鬧,且嘴唇與鼻子周圍皮膚明顯變黑(chik sign/brownie-nose)就醫。檢驗顯示嬰兒血液屈公病IgM抗體陽性,母親為陰性,顯示並非經胎盤傳染,而是在出生後遭蚊子叮咬感染。

吳昌騰指出,新生兒感染屈公病可能出現皮疹、抽搐、嗜睡、呼吸窘迫,甚至急性肝衰竭或多重器官衰竭。印度馬哈拉施特拉邦的重症兒童研究也顯示,36名住進加護病房的18歲以下患者中,發燒比例高達100%,癲癇發作56%,紅斑丘疹78%,另有急性肝衰竭與休克案例。

他呼籲,屈公病並非僅威脅成人,孕婦與新生兒在流行地區或疫情期間都須嚴防蚊蟲叮咬,並落實「巡、倒、清、刷」清除積水,杜絕病媒蚊孳生。一旦出現異常症狀,應盡速就醫,爭取早期診斷與治療。

國內今年屈公病境外移入達17例創6年新高,出現首例中國廣東感染,疾管署籲辨識與登革熱差異並防範。 圖: 曾郡秋 / 製