熱血歸熱血,戰術仍須檢討

大罷免作為一場純粹由民間發起、透過體制內手段完成的公民運動,無疑是台灣民主史上的里程碑。在沒有政黨奧援的情況下,從理念出發,串聯街站、志工、青年與社群網絡,完成連署、之後才有政黨同行推動投票,展現了台灣公民社會的組織力與民主韌性。

現正最夯:2,000萬大獎已刮出兩張!2026金馬年刮刮樂攻略 拚頭獎選哪張? 賺錢率最高的是誰?

然而,民主不是只有感動與參與,還要面對戰術與勝負的現實。從結果來看,大罷免雖激起民心、點燃熱情,卻在戰術與組織層面上暴露出明顯缺口,值得冷靜檢討。

罷免不是選舉,是一場單邊突襲

罷免與一般選戰不同:

選戰是一對一比較,誰更好誰勝出;

罷免則是一場制度性單邊攻擊,需要同意票踴躍、不同意票冷感,投票率低反而有利。

這意味著:真正關鍵的不在論述,而在動員與組織掌握力。

但正是這個面向,在本次罷免中全面失守。對手不是一個候選人,而是一整套根深蒂固的地方政治系統。這些「系統」,不是靠圖卡、口號或臉書短影片就能撼動的。

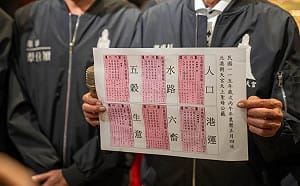

你沒看見的,是一整套「派系組織戰」

本次罷免,真正面對的,是國民黨地方派系龐大的組織體系。幾個例子足見全貌:

花蓮魏家的動向是關鍵,挺傅與反傅,成為魏家的籌碼,動向曖昧,若未掌握其態度,傅崐萁難以鬆動。

汐止白家與廖家不對盤,但也沒有站出來反對。一樣港湖闕家與李彥秀是競爭關係,也沒有反李。台東饒家、吳家這個卻一統支持黃建賓:傳統地方派系,與被罷對象非同一掛,但互有默契。

雲林:除了虎尾張家地盤,北港朝天宮系統是否動員,是關鍵變數。

基隆林家依靠港務生態、另一派系果菜市場系統是否被市府整合,影響基層投票動能。

各選區的村里長、社團協會、宗教組織,更是動員的「地下部隊」。

如果這些基層勢力未被有效掌握與切入,那罷免就等於在對手熟悉地形與補給線的地盤強攻,戰場自然一面倒。

組織,是民主的最後一哩路

理念與熱情固然可貴,但要讓民主進一步,就不能停在情緒與象徵,而是必須落地為組織與策略。

下一場罷免,若要更進一步,三件事不能缺:

在地派系的矛盾掌握:會被國民黨中央或地方縣市長安撫?

制度穿透力的建立:如何破解預算、地方建設與行政機構的權力結構?如農漁水利會,村里長組織。

利益對話的能力:不是單罵對方錯,而要提供一個對基層更有說服力的選擇。

否則,再多的熱情與理想,都只會化為一場勇敢卻孤立無援的衝鋒。

話語戰失守:熱鬧有餘,說服力不足

令人更遺憾的是,這場本應是罷方優勢的「論述戰」,竟也敗下陣來。

罷免理應是對代議體制失靈的道德指控,應訴諸正當性與公民論理。但這次,除了「大罷免大成功」這類空泛口號,缺乏能拆解對方論述、打動中間選民的實質內容。

相較於日本參議院改選中,年輕政黨能清楚闡述立場、提出完整政策,而老政黨的社群表現卻流於熱鬧表面——活動花絮、掃街自拍、打卡宣傳——空有熱度,無法說服。

許多街講與市集拜票,儼然成了民主儀式或偶像活動,自說自爽、圈內自嗨,沒有把話說進不同意者的耳朵裡。

全國唯一能夠進行街講清晰說服的,幾乎只有苗博雅一人,這遠遠不夠。民主政治不是個人英雄劇場,不能每場都靠一人單挑全局。

民主不是演出,而是說服與建構

真正能撼動體制、動搖派系的,不是場面與聲量,而是能讓人改變信念的語言與論理結構。

當社群空戰變成打卡競賽,當街講變成擺攤任務,民主的價值訴求也隨之淪為形式化的表演。

下一場罷免也好、下一次改革也罷,如果要走得更遠,就必須補強以下三點:

重建說理語言:用簡潔有力的語句說明為何這場罷免正當且必要。

擴大論述人力:訓練並扶植更多具有政治說服力的街講者與社群發聲者,讓論述變群體化,而非菁英化。

內容優先、策略導向:不要只追求聲量與激情,而要用理性與價值打進中間選民的心。

結語:熱血不是結局,而是起點

這場大罷免,喚起了民主的熱情與參與感,但它也提醒我們:

民主不是靠感動贏得的,是靠說服、組織與策略持續建構出來的。否則「大罷免、大成功」就沒有然後。

輸了戰,不代表輸了志。從戰場中學習,是公民社會成熟的起點。否則,再多的「成功」,也終將淪為歷史中的一場自我感動。