外國軍事觀察家在評論「漢光41號」實兵演習期間發生的多起事故時,特別指出台灣城市地形的複雜性,認為狹窄且錯綜複雜的街道對於進攻方來說是一場「惡夢」,同時強調這種地形「確實具防禦性」。然而,這樣的論點在某種程度上顯得過於簡化,甚至有些不切實際,類似於認為「沒有Google導航就會迷路」的觀點。那要不要乾脆說道路「天坑」是無預警陷阱?上次被颱風吹上岸的光電浮台是平戰轉換的灘岸阻絕裝備?筆者打算從多個面向分析這一論點,探討其合理性與局限性,並剖析台灣城市地形在現代戰爭中的實際防禦價值與挑戰。

漢光41號演習背景與事故概述

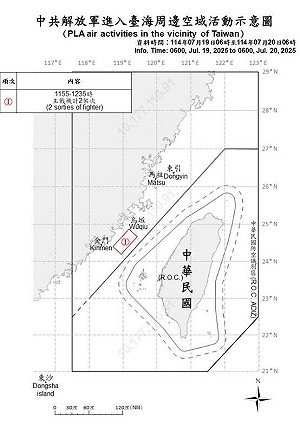

「漢光41號」演習是中華民國國軍年度重大軍事演習,今年於7月9日至18日舉行,為期10天9夜,為該演習「史上最長紀錄」,動員規模也空前龐大,涵蓋常備部隊與約2萬名後備軍人,演練內容包括灰色地帶襲擾、平戰轉換、聯合反登陸、縱深防禦及城鎮韌性等五大階段,強調無劇本、實戰化操演。然而,演習期間發生多起事故,包括軍車與民用車輛擦撞、裝甲車翻覆等,暴露了國軍在城市環境中機動的挑戰。例如,陸軍M109A5自走砲撞上民用車輛、愛國者飛彈車卡在麵攤遮雨棚、以及裝甲車上坡側翻等事件,顯示出軍事裝備在台灣城市狹窄街道中的操作困難。

外國軍事觀察家據此認為,這些事故反映了台灣城市地形的複雜性,特別是街道狹窄、巷弄交錯,對進攻方構成重大障礙,進而增強台灣的防禦優勢。然而,這種觀點是否真能完全適用於現代戰爭,特別是在面對高科技、立體化作戰的背景下,值得深入檢視。

台灣城市地形的防禦優勢

外國軍事觀察家的論點有其部分合理性,台灣的城市地形確實具備一定的防禦特性。首先,台灣西部主要城市如台北、台中、高雄等地,街道普遍狹窄,特別是在老舊市區,巷弄錯綜複雜,建築物密集。這種地形不利於大型軍事裝備的快速機動,尤其是主戰坦克或重型裝甲車輛。例如,M1A2T戰車或類似重型裝備在狹窄街道中容易受限於轉彎半徑或建築阻礙,增加被伏擊或卡住的風險。此外,城市環境中的高樓大廈和密集建築群為防守方提供了天然的掩護,便於設置狙擊點、防禦工事或反坦克武器陣地。

其次,台灣的城鎮地形有利於「不對稱作戰」。國軍在漢光演習中強調縱深防禦與逐次抵抗,結合地形設置多重阻絕帶,利用無人機、機槍陣地及心戰喊話車等裝備,模擬在城市環境中對進攻方的牽制與消耗。這種策略在理論上能有效拖延敵方進攻步伐,增加其後勤與指揮難度。外國觀察家提到的「迷宮」特性,確實可能讓不熟悉地形的進攻方陷入混亂,正如缺乏導航的駕駛者在陌生城市中迷路。

當前熱搜:近6萬警受惠!政院核定調高警勤加給 刑事加成提高至8成、勤務繁重加成最多加1.3倍

此外,台灣民眾的高度動員參與也增強了城市防禦的韌性。「漢光41號」演習首次整合「城鎮韌性防空演習」,模擬戰時空襲與災後救援,地方政府與民間資源協同應對,顯示出全民防衛的潛力。這種軍民一體的模式使得城市不僅是戰場,也是後勤與心理戰的支撐點,進一步提升防禦效能。

論點的局限性

現代戰爭的複雜性儘管城市地形的複雜性可能為防守方帶來優勢,但外國觀察家的論點忽略了現代戰爭的多維性與科技因素,將防禦優勢過分簡化為地形因素,類似於「沒有導航就迷路」的比喻,顯得不夠全面。首先,現代戰爭已不再單純依賴地面部隊的機動,空優、電子戰與精準打擊的角色日益重要。進攻方可能透過無人機、巡弋飛彈或遠程火箭進行火力覆蓋,削弱城市地形的防禦效果。例如,俄烏戰爭顯示,城市雖然能提供掩護,但也容易成為火力打擊的目標,馬里烏波爾等城市在俄軍的持續轟炸下迅速淪陷。其次,台灣城市街道的狹窄與複雜性對防守方同樣構成挑戰。漢光演習中的事故顯示,國軍自身的大型軍事裝備在城市環境中操作困難,例如M109A5自走砲與愛國者飛彈車的事故,凸顯了駕駛訓練不足與地形適應性的問題。若防守方無法有效機動或部署,地形優勢可能反而成為限制。例如,狹窄街道可能導致國軍的後勤補給線受阻,或在敵方切斷主要道路時難以快速重新部署。

此外,外國觀察家假設進攻方對台灣地形完全陌生,這一點並不現實。潛在的進攻方(如中共)長期以來透過衛星影像、無人機偵察及公開地圖數據,對台灣城市地形有相當程度的掌握。現代導航技術(如北斗系統)與AI輔助的戰場模擬,能大幅降低地形複雜性帶來的挑戰。將城市地形比喻為「迷宮」,忽略了進攻方可能具備的高科技情報與導航能力,類似於假設現代駕駛者只能依靠紙本地圖,而無視Google導航的存在。

不切實際的迷宮比喻

外國觀察家將台灣城市地形形容為「對攻擊者的惡夢」,並強調防守方需「精通迷宮中的行動」,這一比喻在某種程度上過於浪漫化。城市戰鬥的複雜性不僅在於地形,還涉及情報、指揮協調與後勤保障等多重因素。漢光演習的事故顯示,國軍自身在城市環境中的適應能力仍有待提升,遑論完全「精通」。例如,裝甲車側翻與軍車擦撞民用車輛,反映了駕駛員對地形的陌生與操作不熟練,這與外國觀察家設想的「精通迷宮」存在明顯落差。

此外,城市地形的防禦優勢在現代戰爭中並非絕對。進攻方可透過特種部隊滲透、電子戰干擾或網絡攻擊癱瘓城市指揮系統,從而抵消地形帶來的阻力。俄烏戰爭中,俄軍雖因城市地形受阻,但通過無人機與精準打擊逐步削弱烏軍防守,顯示地形優勢並非決定性因素。台灣的城市若面臨類似的高強度攻擊,狹窄街道可能成為火力陷阱,而非防禦堡壘。

「浪漫化」台灣防禦力未必是好事

外國軍事觀察家將台灣城市地形的複雜性視為防禦優勢,雖有一定道理,但其論點過於聚焦地形因素,忽略了現代戰爭的多維特性。台灣的狹窄街道與錯綜巷弄確實能為防守方提供掩護與伏擊機會,但這一優勢在面對空天一體化作戰、電子戰與精準打擊時可能大打折扣。漢光41號演習中的事故進一步揭示,國軍在城市環境中的機動與適應能力仍有不足,這對防守方的「迷宮精通」提出了挑戰。將城市地形比喻為「迷宮」,並認為進攻方會因地形陌生而陷入困境,類似於「沒有Google導航就迷路」的觀點,顯得過於簡化與不切實際。現代戰爭中,情報與科技的進步已大幅降低地形障礙的影響,進攻方可通過多種手段克服地形限制。對台灣而言,真正的防禦優勢應建立在全民動員、軍民協同與不對稱作戰的整合上,而非單純依賴地形。漢光演習的事故應成為國軍改進訓練與適應城市環境的契機,而非僅被外國觀察家用來浪漫化台灣的防禦潛力。