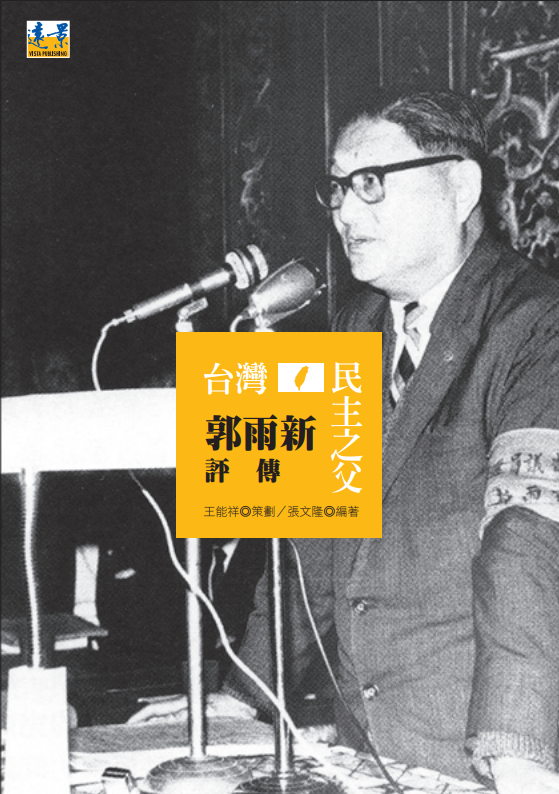

郭雨新先生在台灣民主運動史上擁有不可取代的地位。他上承日治時代文化抗日的台灣文化協會,下啟台灣人當家做主的民主進步黨。在1960年代台灣民主運動最黯淡的時刻,郭雨新先生的羅馬賓館是黨外的「中央黨部」,讓老一代在此對新生代諄諄教誨,中生代則是在此汲取養分並修復受傷的心靈。筆者從小就深受鄉先輩郭雨新先生的影響,於是在1992年就讀台灣師大歷史所時,面對所方阻撓,決定不計代價,拜張炎憲教授為師,以郭雨新先生為論文題目。終於在1994年完成了<郭雨新(1908-1985)與戰後台灣黨外民主運動>。

礙於戒嚴獨裁統治時期,異議份子的史料不是難覓,就是遭到竄改,為了重建這段可歌可泣的歷史,筆者下了苦工,一一去拜訪郭雨新先生的戰友,也因此保存了眾多珍貴的口述歷史。

對於郭雨新的支持者,林義雄先生曾經這麼回憶:

郭先生不曾以金錢的補償或者利益的分配,給予幫忙他的人。他自己是沒錢啦,他個性上也不用這種方式。所以他這些樁腳,每一個人在選舉時都非常打拼,不時為他做宣傳、講好話。以前的宣傳不像現在,以前的宣傳是靠人講話,以每一個人在各「莊頭」講郭先生的好話,這種方式。他們所得到郭先生的回報,就是郭先生把他們看做同志,看做朋友,常常去聯絡感情,表示他的敬意。郭先生給他們的,就是友情和精神上的鼓勵。宜蘭早期從事反對工作者,他們所要的或者他們所得到的,習慣上就是這樣。郭先生本身沒什麼很大的財富,他的個性也不一樣,靠近他的人本來就知道去他那裡沒好處,而他也真的沒好處給人,久了之後變成習慣,造成的政治文化就不一樣。像我做省議員,那些和我做朋友的人,從來不曾得到好處,反而花錢、花工。我看他們都當成同志,而不是當做替我工作的人,因為他們是為自己的理想來打拼。我做這個職類,他們做另一個職類。我對他們的看待,是看做朋友、同志,不是看做我的樁腳、我的部下。可能郭先生早期也是這樣。所以我們宜蘭反對勢力的結合,變做一種理想性、情感性的結合。郭先生這些老朋友,因為他介紹的緣故,對我接受得很快。可以說郭先生所有的基礎,沒因為郭先生的離開而散去。所用的沒什麼方法,只是誠心、尊重、感情和正經表現,可能他們這些人就是重視這些,他們不重視金錢。

放眼宜蘭政壇,游錫堃先生確實身體力行繼承郭雨新先生的精神。所以在他擔任省議員和縣長期間,一方面非常謙卑地承接這一股力量,另一方面又持續去拓展,所以後來光是他腦海裡能夠記住姓名、電話、地址的支持者就有一千位,這一千位他都去過他們家,知道他們家住在哪裡。

反觀,黃煌雄先生是靠著郭雨新的支持者才能選上立法委員,可惜他恃才傲物、私心太重,最後遭到郭雨新支持者的唾棄,這是黃煌雄無法在宜蘭政壇立足的根本原因。1981年省議員選舉充分體現了黃煌雄的個性,同時也埋下他遭到郭雨新支持者唾棄的伏筆。

無奈,黃煌雄先生非但不引以為鑑,反而想方設法竄改宜蘭民主運動史。筆者研究宜蘭民主運動史已經超過三十年,為了緬懷眾多民主先輩的貢獻,也為了讓後代子孫知道歷史的真相,因此徵得游錫堃前院長的同意,將影響宜蘭深遠的1981年省議員暨縣長選舉公諸於世。這純粹是對歷史負責,沒有任何政治動機,更不想對當前政治造成絲毫影響,所以才選擇在游錫堃前院長卸任公職一年多後發表。