中國於本月初下令限制七種稀土礦物的出口,試圖以此要脅華府在關稅戰讓步。對此,美方除了增加自己國內稀土生產、強化從報廢的3C產品中回收稀土金屬外,還轉向深海採礦。

《印度防衛評論》(Indian Defence Review)稍早報導,美國國防部承諾投入超過4.39億美元建造稀土加工設施和供應鏈,但這些資金無法滿足美國工業和國防部門的迫切需求。即使這些新設施投入運營,仍無法取代中國在全球稀土生產中扮演的關鍵角色。

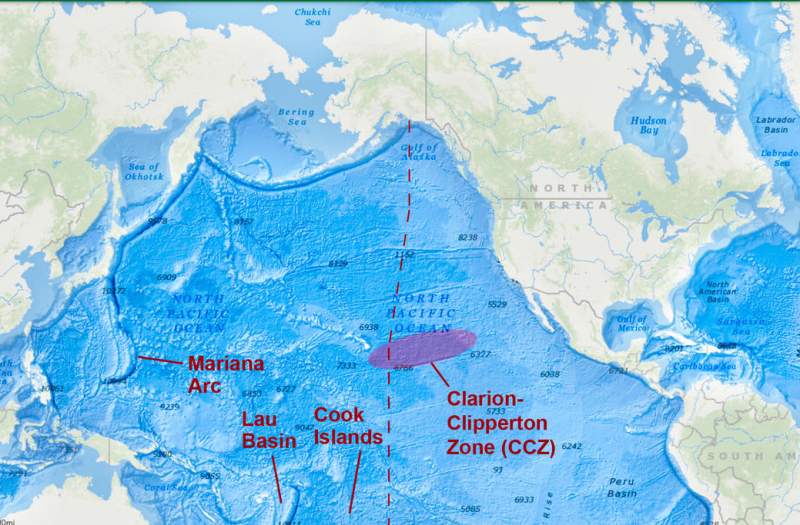

為了應對這些挑戰,美國正將目光轉向深海採礦,將其視為確保稀土供應的潛在解決方案。太平洋的克拉里昂-克利珀頓區(The Clarion-Clipperton Zone, CCZ)蘊藏著巨大的潛力。

這片廣闊的區域蘊藏著多金屬結核——一種富含鎳、鈷和其他稀土元素的岩石狀地層。這些材料不僅對國防技術至關重要,而且對電動車電池和日益增長的可再生能源領域也至關重要。

美國已開始探索開採這些水下資源的可能性,以減少對中國的依賴。由於美國尋求確保稀土資源的自給自足,克拉里昂-克利珀頓區(CCZ)的礦產資源豐富,吸引了許多企業和政府機構的興趣。

全站首選:重談台美協議?王婉諭:代價是台灣出口產業來扛不是那些政治人物

雖然深海採礦的經濟效益顯而易見,但也存在嚴重的法律和環境問題。由於美國未參與《聯合國海洋法公約》,其在獲得國際水域採礦所需的許可方面面臨重大挑戰。

一些公司,例如金屬公司(The Metals Company),認為國際海底管理局(ISA)對該區域並非擁有專屬管轄權,美國可以在其管轄範圍內進行採礦。

然而,專家警告稱,未經國際批准就推進採礦可能會開創危險的先例,並引發國際社會的強烈反對。

除了這些法律障礙之外,深海採礦的環境風險也不容忽視。克拉里昂-克利珀頓區的生態系統大部分尚未開發,採礦過程可能對海洋棲息地造成不可逆轉的破壞。

環保組織對脆弱的海洋生態系統可能遭到破壞、有毒沉積物的釋放以及對海洋生物的影響表示擔憂。此外,採礦過程可能造成嚴重的噪音和光污染,破壞深海生態系統本已脆弱的平衡。

深海採礦也具有地緣政治影響。北京在克拉里昂-克利夫蘭-科羅拉多帶持有多項勘探契約,並一直在大力投資深海研究。最近,中國甚至在南海建造了一個潛艇實驗室,進一步鞏固了其在海洋採礦領域的關鍵地位。

美國目前正尋求在這個新興的戰略前沿與中國競爭。隨著世界轉向綠色技術和國防進步,對稀土和其他關鍵礦產的競爭變得越來越重要。隨著中國加強對這些材料供應的控制,美國不得不努力尋找替代方案,而深海採礦是少數可用的選項之一。

然而,所涉及的法律和環境風險意味著該戰略可能需要數年才能實施,短期內美國將處於脆弱狀態。