雖然已去世 300 多年,但莫臥兒王朝的第六位皇帝奧朗則布(Aurangzeb)仍在印度政壇掀起波瀾,關於他的事情引發了印度各地的宗派暴力。

根據美國《有線電視新聞網》(CNN)今(21)日的報導,奧朗則布爾虐待婦女、摧毀印度教寺廟、強迫人們改宗教,並向印度教和錫克教統治者發動戰爭。奧朗則布的罪行被右翼政客大肆宣揚,政客將他描繪成一個必需被抹去記憶的穆斯林惡棍。

全站首選:趙少康嗆「誰敢通過就告誰」汪浩轟:居心叵測!籲立院盡速通過台美關稅協議

印度中部城市納格浦爾上月爆發了宗派衝突,強硬的印度民族主義者呼籲拆除距離約 400 公里的奧朗則布的陵墓。寶萊塢最近上映了一部電影,描述奧朗則布對印度教國王的暴力征服,引發暴力事件導致數十人受傷和被捕,促使納格浦爾當局實施宵禁。

隨著社區之間的緊張關係不斷加劇,許多右翼印度教徒利用奧朗則布的名字,來強調該國主要信仰所遭受的歷史不公正。

加州大學柏克萊分校波斯化南亞歷史學家凱克(Abhishek Kaicker)表示,奧朗則布從繼承莫臥兒王位的那一刻起,就引發了人們對他的欽佩與厭惡。他透過囚禁父親和殺死兄弟的方式登上王位,這引起了一定程度的反感,但同時他無與倫比的軍事力量、政治敏銳性、行政效率以及公正的聲譽,都贏得了人們的欽佩和忠誠。

現正最夯:缺大咖!鄭麗文任主席首次新春團拜 前主席僅吳伯雄到場

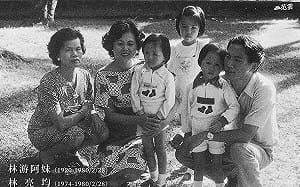

奧朗則布透過囚禁父親和殺死兄弟的方式登上王位,這引起了一定程度的反感。 圖:翻攝自百度百科

奧朗則布前半段統治時期雖實行鐵腕統治,但對大多數印度教信徒相對寬容。直到 1680 年一切都發生轉變,因為他接受了一種至今仍影響深遠的宗教不寬容形式。

奧朗則布降職了印度教政治家,還在德干高原發動了一場漫長且不得人心的戰爭,其中包括對馬拉地人的暴力鎮壓。馬拉地人是一個印度教王國,至今仍受到印度右翼政客(包括總理莫迪)的崇敬。

莫迪領導的印度人民黨成員指出,奧朗則布對印度教徒實各種的殘酷行徑,包括強迫皈依、恢復吉茲亞稅以及殺害非穆斯林。

奧朗則布也向錫克教徒發動戰爭,處死了錫克教的第九任祖師巴哈杜爾(Guru Tegh Bahadur),這一行為使得奧朗則布至今仍是許多錫克教徒所厭惡的人物。

奧朗則布也向錫克教徒發動戰爭,處死了錫克教的第九任祖師巴哈杜爾。圖為奧朗則布。 圖:翻攝自百度百科

這種暴行在最近上映的電影《Chhaava》中得到了充分展示,影片將奧朗則布描繪成一個野蠻的伊斯蘭主義者,他殺害了最著名的馬拉地國王希瓦吉(Chhatrapati Shivaji)的兒子桑巴吉(Sambhaji)。

穆斯林聲稱,右翼世界印度教大會成員焚燒了一張寫有《古蘭經》經文的紙張。世界印度教聯合會成員塔庫爾 (Yajendra Thakur)否認了這些指控,但重申希望拆除奧朗則布的墳墓。塔庫爾強調,犯下明暴行的奧朗則布不應安葬在那格浦爾。