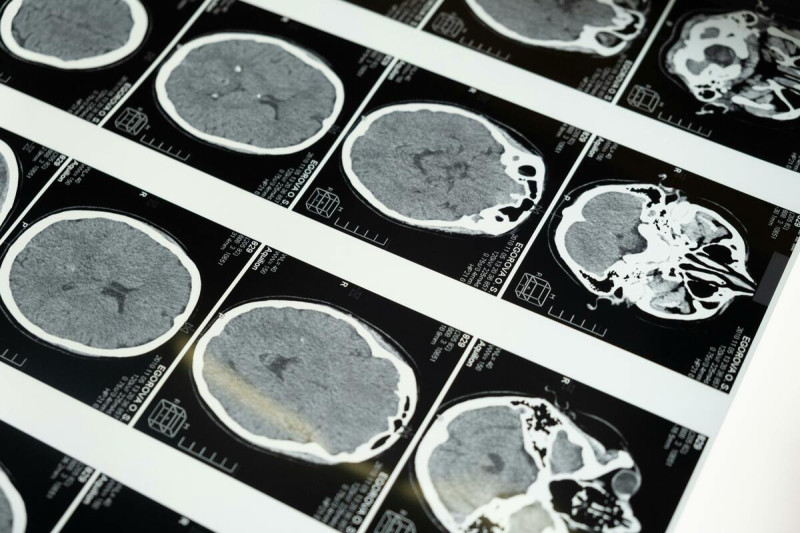

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導,科學家近日成功繪製出有史以來最精細的哺乳動物大腦三維結構圖,研究使用的鼠腦樣本小如一粒沙,但這塊僅一立方毫米的腦組織內,竟蘊藏了驚人的 8 萬 4 千個神經元、 5 億多個突觸(synapses)與 3.4 英里(約 5.4 公里)長的神經連結,堪稱「腦神經的宇宙地圖」。

這項突破性成果由美國艾倫腦科學研究所(Allen Institute for Brain Science)聯手貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)及普林斯頓大學(Princeton University),動員 150 名科學家、歷時近十年完成,相關研究已於 4 月 9 日發表在《自然》(Nature)期刊。

當前熱搜:阿北回來了!民眾黨228再戰一日北高 柯文哲將現身與各地小草互動

「我們看到的不只是數據,而是令人敬畏的大腦之美,」艾倫研究所副主任柯爾曼博士(Dr. Forrest Collman)在一段影片中說道,「這種細節與尺度的壯觀,令人想起仰望遙遠星系時的震撼。」

這幅「鼠腦地圖」僅佔整個鼠腦體積的 1/500 ,但其數據量驚人,累積達 1.6 PB(拍位元組),相當於連續播放 22 年 HD 畫質影片。該資料已由「皮層網路機器智能計畫(MICrONS)」全面公開。

研究人員首先在小鼠清醒、視覺活躍狀態下,以特殊顯微技術,記錄其視覺皮質中 1 立方毫米腦區的神經活動。為讓鼠腦「高度刺激」,研究團隊讓小鼠邊跑步邊觀看包括《駭客任務》、《瘋狂麥斯》等 10 秒電影片段,甚至還有極限運動 YouTube 影片。

當前熱搜:台中超印14萬張春聯發不完 民進黨:盧秀燕把里長當行銷欺人太甚

之後,研究人員在鼠隻安樂死後,將這塊腦組織切成超過 2.8 萬層薄片,每層僅為人類髮絲厚度的 1/400 ,接著逐層拍攝影像,重建出完整的 3D 結構。艾倫研究所指出,這段切片作業連續進行 12 天 12 夜,研究團隊輪班不眠不休,「一旦失誤,就得全部重來」。

最後,普林斯頓大學運用人工智慧與機器學習,進行神經元分割(segmentation)與標記,讓每條神經纖維都能被獨立觀察。這項AI 建模仍由人工進行審核與校正,確保準確性。

「這是一場大腦科學的數位革命。」普林斯頓大學神經科學教授徐賽巴斯蒂安(Dr. Sebastian Seung)表示,以往需整個博士論文才能完成的資料,現在只要敲幾個鍵、幾秒鐘就能搜尋查閱,為腦科學研究打開嶄新局面。

這份被科學界稱為「連結組圖譜」(connectome)的成果,首次展示大腦內特定區域的運作方式,並揭示不同類型細胞之間如何協作,未來此技術有望推進人工智慧、神經醫學與腦疾病研究等領域。