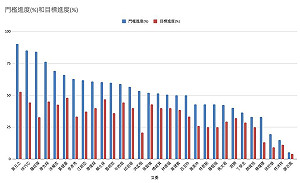

股市大跌不只讓投資人的積蓄縮水,更可能對身心健康造成嚴重影響。研究顯示,股市單日下跌1%,精神疾病住院率就增加0.36%;台灣加權股價指數下降1000點,精神疾病住院率更增加4.71%。財務壓力會直接改變生理狀態,而重症醫黃軒今日在臉書上所提出的5招科學實證的「穩心神器」,可協助投資人遠離焦慮,度過股災難關。

「股市暴跌,許多人不只賠掉積蓄,更可能觸發焦慮、失眠,甚至憂鬱症狀,」黃軒表示。根據研究,台灣加權股價指數下降1000點,因精神疾病入院的人就增加4.71%。股價不論是大幅下跌或上升,都與精神疾病相關的入院率有關連性。

當前熱搜:痛批美國最高法院裁決「令人失望」 川普:3天後開徵10%全球關稅

黃軒解釋,這種現象背後有一個科學名詞「損失厭惡」(Loss Aversion)。「失去100塊的痛苦,遠遠超過賺100塊的快樂,」他指出,「當股票下跌時,你的大腦就像被按下恐慌警報,情緒直接從『有點緊張』跳到『天塌下來了』!」《Journal of Behavioral Finance》的研究也發現,市場波動時,投資者的焦慮和恐懼會被放大。這不僅僅是帳面數字的減少,更會引發「我是不是很失敗?」的自我懷疑。

黃軒強調,長期處於高壓狀態可能導致心臟病風險增加,甚至引發憂鬱症。《Psychological Science》期刊指出,情緒崩潰時人們容易做出衝動決定,比如將股票全部拋售,結果可能賠得更慘。

針對這些問題,黃軒提出五項「穩心神器」:

第一,實踐「4-7-8 呼吸法」:吸氣4秒、憋氣7秒、慢慢吐氣8秒。研究證實,這種呼吸技巧能快速降低壓力荷爾蒙,讓情緒從「我要瘋了」轉為「我還好」。

第二,避免持續盯著股市螢幕。研究人員發現,轉移注意力是有效的減壓方法。黃軒建議,可以去跑步、看場搞笑電影,甚至找朋友喝咖啡,讓心情「斷線」一下。

第三,培養長期投資眼光。「投資不是玩賽車,而是跑馬拉松!」黃軒指出,研究顯示,當專注於長期目標(比如退休金或夢想豪宅)時,短期損失就不會那麼刺眼。

第四,尋求專業協助。《Cognitive Therapy and Research》期刊證實,認知行為療法(CBT)非常適合處理投資焦慮。若心情已經糟到睡不好、吃不下,不妨找心理諮詢師協助。

第五,增進金融知識。《Journal of Economic Psychology》研究指出,掌握理財知識能增強心理韌性。閱讀財經書籍或新聞,更了解市場運作機制,有助於面對下次股市波動時保持冷靜。

黃軒也提醒,歷史顯示每次金融危機都伴隨轉機。2008年金融海嘯後,科技巨頭逆勢崛起;2020年疫情期間,遠端辦公概念股翻倍成長。「你與其被恐慌淹沒,不如問自己:我的投資策略是否過度依賴『市場情緒』?如何將這次危機轉化為『財務健康檢查』的契機?」

現正最夯:川普關稅遭判違法!林濁水:台美協議肯定會在下階段發揮正面作用

最後,黃軒強調:「股票市場本來就如愛玩過山車,但你的心情和健康,不能跟著翻車。」他指出,情緒波動是正常的,但每個人都有能力掌控它。他指出,就像身體需要疫苗,心理也需要「壓力疫苗」。每一次理性應對市場波動的經驗,都在強化抗壓韌性。「生活比股票重要,記得對自己好一點,OK?」