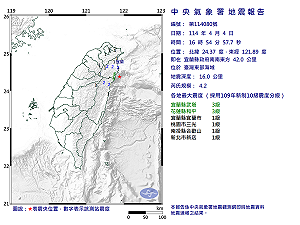

2025年3月31日,一場表面平靜、實則暗流湧動的中共中央政治局會議,悄然揭開了中共權力核心潛在震盪的序幕。在官方新聞稿末尾那句慣常出現的「研究了其他事項」背後,隱藏著一次引發政圈震撼的高層人事對調:中央統戰部部長石泰峰與中央組織部部長李干傑對調職務。這次人事調整不僅時間點微妙,更打破了中共一貫在兩次黨代會間少動政治局委員的慣例。

這場對調,無論從層級、職權、年齡還是過往仕途看,都顯得極不尋常。在中共體系中,組織部擁有人事升遷的最高發言權,堪稱黨內「中樞神經系統」,歷任部長幾乎都有晉身政治局常委的潛力。而統戰部則被視為周邊補位、側翼作戰的機構,遠難與中組部相提並論。因此,61歲的李干傑從中組部部長被調往統戰部,無異於一次明顯的「降格使用」;而69歲的石泰峰在高齡之際被扶上人事權核心,則是異常「逆齡升遷」。

當前熱搜:大罷免志工的故事10》從直播間走上街頭--訪山除薇害發言人阿美

習近平構建「兩手抓」人事格局

自2012年習近平上任以來,中共幹部升遷制度發生質變。原先仰賴「政績加資歷」的體系,被習親自面試、拍板的機制取而代之。中央組織部成為其布局政治忠誠的核心武器,而解放軍的人事命脈,則由政治部主任直接掌控。

這樣的「兩手掌控」架構——一手抓黨務(組織部),一手抓軍權(政治部)——令習近平得以空前集權。但就在近期,這兩條人事線都出現了「不穩」跡象。負責軍隊人事的政治部主任苗華被曝落馬;而主導全黨人事升遷的李干傑,竟在任期未滿的情況下調離。

全站首選:中突然贊成朝鮮世襲繼承 美前情治首長:北京希望指導金正恩女兒

李干傑的「政治挫敗」

曾被視為習近平親信陳希重點培養的李干傑,出身清華系統、環保系統,後轉戰山東、河北等地,2023年升任中央組織部長,被認為有望進入二十一大常委名單。然而短短一年後即遭「橫向調職」,這在中共官場被視為「失寵」的明確信號,已經無緣進入二十一大被淘汰出局。

對照歷史可見,凡是在黨代會中段被調離核心職務者,多半難逃政治邊緣化命運。2012年十八大前夕,時任書記處書記中辦主任令計劃被調任統戰部,後因「周永康系統」問題出局。如今的李干傑,是否會重蹈覆轍,尚待觀察。

石泰峰的「逆轉奇蹟」?

石泰峰的仕途堪稱「政治奇葩」。作為李克強北大法學系差半年的學弟,他曾任中央黨校副校長、江蘇省委組織部長、寧夏與內蒙古黨委書記,雖一路穩健,但從未被認為是政治局常委熱門人選。2022年升任統戰部部長時已是68歲,原以為將在此「退休過渡」,沒想到在69歲之齡竟被拔擢為全黨人事總管。

此番安排顯示出一個矛盾信號:一方面,習近平仍需在「熟人系統」中尋找絕對忠誠的掌舵者;另一方面,也透露出中共「用人荒」的困局。年輕一代未經歷政治風浪,無法快速接班;老一代雖資歷深厚,卻受制於年齡與身體條件。石泰峰的「回鍋」組織系統,或許正反映出這種無人可用的權力真空。

背後的更大風暴?

更令人玩味的是,與這次人事變動更早之前,還有解放軍系統的震盪。政治部主任苗華被傳落馬,使軍隊人事線遭到重創。若將軍權與黨權兩條人事線的異動聯繫起來,不免讓人聯想到內部派系鬥爭的升溫。

儘管習近平已在「十九大」、「二十大」接連清洗異己,但人事體系的過度集權反而導致「資訊過濾」,忠誠不代表能力,穩定也可能掩蓋潛藏危機。這次對李干傑與苗華的「雙線處理」,或許正是在「二十一大」前的權力調整,也被視爲潛在反撲力量的在習近平極權下尋找突破口。

結語

習近平建立起前所未有的個人權威與集體壓制體系,但這種過於「單核驅動」的人事架構,也帶來高層人事極不穩定的副作用。從苗華的軍事人事異動,到李干傑的仕途急轉直下,再到石泰峰的逆勢翻紅,這一切都揭示出中共政壇正在進入一個難以預測的轉折期。

愚人節前夕的這場人事洗牌,並不愚人,而是一次真正的權力信號。未來,短期可預見四中全會的人事卡位逐漸白熱化,但這都是為二十一大做準備。還有更大的驚雷在等待爆發,也不足為奇。