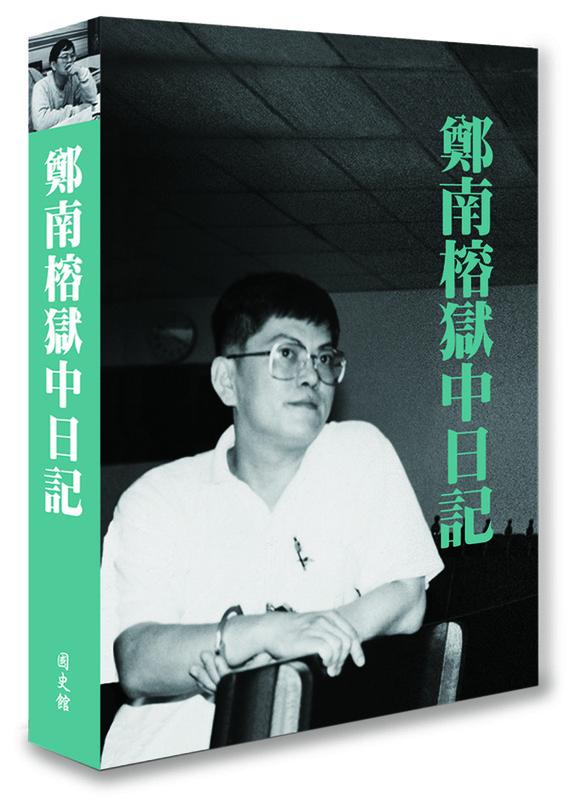

針對最近因為中配亞亞等「武統台灣」言論,亞亞等人高調稱這是言論自由範疇,此議題引發何者才是「言論自由」的討論。鄭南榕因為追求百分之百的「言論自由」自焚抗議,國史館將他在獄中的日記整理出版,預計在他自焚紀念日(7日)當天下午對外公布日記史料。

國史館館長陳儀深在出版的鄭南榕日記中撰序表示,1986 年 5 月 19 日,為了抗議國民黨政府已經施行長達 37年的戒嚴統治,《自由時代》週刊創辦人鄭南榕發起「519 綠色行動」,號召眾人於萬華龍山寺拿起「反戒嚴、爭人權」和「戒嚴就是軍事統治」的布條,要求解除戒嚴,並準備遊行到總統府請願。這是台灣漫長的戒嚴過程中首見公開要求解嚴的大型群眾運動。

當前熱搜:最貪消防署長黃季敏7罪55年8月定讞!執行刑另訂「服完刑103歲」

鄭南榕從美麗島事件之後就積極投入黨外民主運動,先是1980 年底幫助周清玉女士競選國大代表,選後開始幫《深根》、《政治家》等黨外雜誌撰稿。1983 年底他決定自己創辦雜誌,並在 1984 年 3 月 12 日發行《自由時代》創刊號,自始至終以追求民主憲政與言論自由為職志,意志堅定。他深刻理解動員戡亂體制扭曲憲政,戒嚴法更限制了憲法賦予人民的基本權利和自由,阻礙台灣民主化的進程,因此勇於批判時事,甚且在風聲鶴唳的年代公開主張台灣獨立,更以雜誌社為基地,多次發起民主改革、歷史平反的群眾活動,將雜誌社經營與社會運動相結合,這是當時黨外運動少見的操作模式。

陳儀深說,上述的 519 綠色行動(「非法聚眾」)之類是最犯忌諱的,但是當局的處理比較迂迴,這應是 1986 年「不約而同」發生〈鄭南榕、林正杰違反選罷法及蓬萊島雜誌誹謗案〉(《外交部檔案》,見本書附錄)的由來,即,1985 年底鄭南榕被參選台北市議會議員的張德銘控告在雜誌中刊載〈一億元滅桃計劃〉,內容將影響選舉結果,違反《公職人員選舉罷免法》的「意圖使人不當選」,台北地檢處於是在1986 年3 月11 日起訴鄭南榕,接著簽發拘票拘提,5 月 30 日甚至發布通緝,6 月 2 日鄭南榕遂被警方以「有逃亡之事實」為由羈押,並移送至土城台北看守所。

對於被羈押,鄭南榕在日記中否認官方所謂「拘提不到他」才發布通緝以及「逃亡」的說法。因此,1986 年 7 月 7 日台北地方法院召開辯論庭時,他在庭上告訴審判長沈銀和說:「你們今天審判我,就是審判新聞自由。」事實上張德銘在那一年的選舉中反而因此衝高選票當選了,但鄭南榕卻在法院尚未審判的情況下一直被關押著,沒有交保,直到台灣高等法院於 1987 年 1 月 24 日判處有期徒刑 8 個月確定,而當時他已在看守所連續渡過了 237 天。法院當庭釋放,結束牢獄生活。

全站首選:傳美要以色列開「第一槍」! 11架F-22猛禽進駐以 衛星曝光超大規模對伊部署

鄭南榕從 1986 年 6 月 5 日至 1987 年 1 月 23 日止,或許因為「獄中」的緣故,相當仔細而持續地記錄了他所閱讀的重要書籍、面會的人物以及所聞所思,包括對時事、對未來的各種思考。

期間《自由時代》系列週刊仍然照常出刊,甚至在黨外 輿論市場維持著競爭優勢,因此日記中也有他對於雜誌社未來發展以及編務的各種想法。

陳儀深說,日記很難不洩露記主的情感,鄭南榕也不例外。除了與妻子、親友的互動,讀者可從日記中特別感受得到他對女兒竹梅有多麼地庝愛,對於剛讀小學一年級的竹梅所寫的隻字片語、所作的圖畫都視若珍寶,更在日記中記載她穿的衣服、脫口而出的童言童語,她的一舉一動都足以牽動鄭南榕的情緒。

鄭南榕認為獨立是台灣唯一的生路,憲法被長期戒嚴與萬年國會等措施「裝箱又上鎖」,障礙重重,還有情治單位應該法制化、應該裁減過於龐大的國防軍備等,也都是他關懷的重點;而國民黨一直不讓黨外組織新黨,又故意操縱黨外相爭的作法,只會讓台灣無法建立民主國家的競爭制度,到時候雙方都輸了,只有北京獨得漁翁之利。同時他已透視了國民黨政權與共產黨政權的「可容性」,認為兩個政黨很容易「一拍即合!」(1986 年 8 月 8 日日記),「國民黨老是以北京政權三種威脅台灣的說辭作為維持戒嚴、不取消臨時條款、不實現民主的理由。看起來,北京政權反而是國民黨政權的『主要支持者』了!」(1986 年 9 月 8 日日記)。

1986 年的黨外運動正走向關鍵期,國內兩大黨外團體「公政會」和「編聯會」早已分別提出組織新黨的計畫和時程,海外也有許信良等人發起的「台灣民主黨」組黨運動,鄭南榕且率先加入「成為該黨在台第一號準黨員」。皆可見,獄中的鄭南榕對組黨有很高的期待。進入下半年,許多隨後入獄的黨外同志,包括與他同案的發行人王鎮輝,「蓬萊島誹謗案」的苦主黃天福、陳水扁、李逸洋,以及同樣被控「違反選罷法」的林正杰等人的動向,特別是許多人披著剛成立的民主進步黨戰袍投入「增額」中央民意代表的大選,都是他關注的對象;其他像是獄友互動、一清專案後的黑道生態、甚至連獄政人員的待遇問題,也吸引他的注意。

鄭南榕出獄後不但不改其志,反而加大反抗的力度。1988年12 月10 日他的雜誌刊登許世楷的「台灣共和國新憲法草案」,

被台灣高等法院檢察署以「涉嫌叛亂」起訴,法院於 1989 年 1月 20 日簽發第一張傳票,預定 27 日開庭,但他堅持百分百言論自由與台灣獨立,並為了不讓警方再度端出「拘提不到他」的藉口,自 1 月 27 日起開始住進雜誌社裡,準備了 3 桶汽油,說國民黨「抓不到我的人,只能抓到我的屍體」,秉持一貫追求言論自由的精神,將行使抵抗權,和平地抗爭到底。4 月 4 日法院發出拘捕狀,4 月7 日警察強行攻堅,鄭南榕於是自焚殉道。鄭南榕的遺體,與一般火場之踡曲瑟縮不同,而是面部朝天,雙手平舉至胸前,全身繃縮並緊緊握拳的姿勢,好似一心求死,在烈焰中等待著死神的召喚。這是何等強大的心念才能做到!

讀完這本獄中日記,彷彿可以窺見那股意志力的由來。他在 7 月 15 日日記中特別記下 Newsweek 雜誌中,巴基斯坦反對黨領袖貝娜齊爾·布托(Benazir Bhutto,1953-2007)所說的一句話:「I learned patience the hard way when I was in jail looking at the four walls.(當我在監獄裡望著四面牆時,我學會了堅忍)」;他在獄中閱讀量大且涉獵甚廣,小說、報章雜誌、財經管理、歷史、人物傳記,無所不包,卻難得原封不動地記下這段雜誌轉載的文字。7 月 16 日放封時,他還特地指給因蓬萊島雜誌案入獄的陳水扁看。想必人在獄中,感同身受,而能與布托共鳴。

他指出,《鄭南榕獄中日記》原文有些像隨筆、又有些像札記,有時甚至只有提綱挈領的幾句話。感謝薛化元教授和鄭南榕基金會做了初步的校讀和註釋,隨後本館編輯小組才能在出版時間緊迫的情況下,竭盡所能地解讀它,包括我參與選輯的檔案作為附錄,都是希望能幫助讀者閱讀、理解鄭南榕,進而理解那一段民主運動的艱辛歷程。,

1980 年代的台灣是威權鬆動、邁向自由民主的關鍵年代,鄭南榕躬逢其盛以雜誌社為基地,延續美麗島運動以來的群眾路線,挑戰戒嚴、黨禁、二二八乃至台獨的言論禁忌,選在刊登台灣(共和國)憲法草案卻被以叛亂罪起訴的時機,自焚犧牲;這是智慧加上勇氣,終於發揮了巨大的能量。

陳儀深表示,今(2025)年初國史館有幸接受鄭南榕基金會捐贈的大批史料,依據史料所有權的歸屬,已經分別與基金會、葉菊蘭、鄭竹梅簽署了捐贈契約書,該館采集處將史料入藏之後,接著審編處會儘快進行整編、開放應用的作業。

此外,國史館亦將於下個階段蒐集政府相關檔案資料,出版鄭南榕史料彙編,以供各界參考。

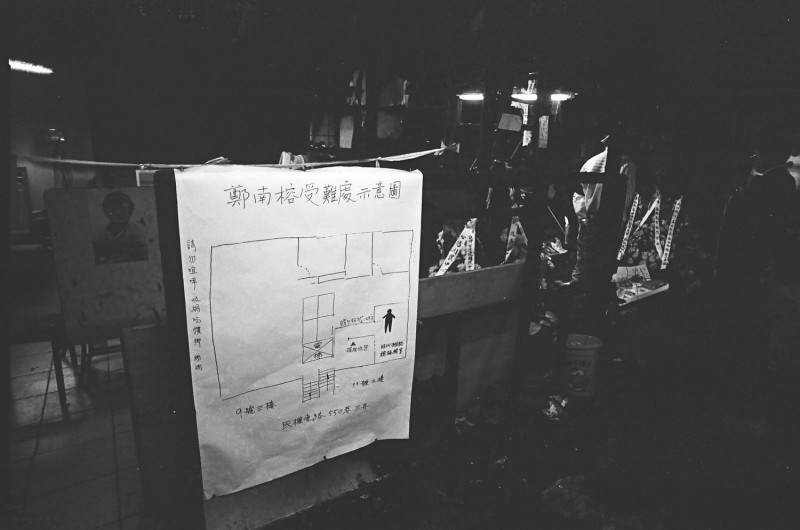

《自由時代》週刊辦公室在鄭南榕自焚後現場。 圖:邱萬興提供

1989年4月14鄭南榕自焚告別式,其女鄭竹梅出席活動。 圖:邱萬興提供

鄭南榕自焚現場,前民進黨主席江鵬堅大怒後,時任警方指揮官侯友宜(照片中正面)出面協調同意讓江鵬堅帶攝影記者邱萬興進入現場拍照記錄。 圖:邱萬興提供

《自由時代》週刊辦公室在鄭南榕自焚後現場。 圖:邱萬興提供