台灣大學法律系林鈺雄教授今(26)日發文,以拉脫維亞《刑法典》第77條「煽動戰爭罪」為例,探討言論自由與國家安全的界限,並質疑「鼓吹侵略戰爭是否為普世人權」。他指出,拉脫維亞明文規定「公然煽動侵略戰爭或挑起武裝衝突者,處八年以下有期徒刑」,並非極權國家,而是全球自由民主評比名列前茅的國家。此文引發關注,帶出台灣在言論自由與國安議題上的反思。

林教授介紹,拉脫維亞《刑法典》第九章將「煽動戰爭罪」列為「危害人類及和平罪」,違者最高可判八年徒刑;同章第78條另規範煽動民族、族裔或宗教仇恨罪,最高三年徒刑,若涉及暴力或組織行為,刑罰加重至十年。該法適用屬地原則,無論本國人或外國人,在拉脫維亞領域內(含領空、領海及國籍航空器)觸犯均受罰,且不需連結叛國或內亂等罪行即可獨立成罪。

值得注意的是,拉脫維亞設有憲法法院,並為《歐洲人權公約》簽約國,其法律受違憲與公約雙重審查。然而,上述煽動罪未被宣告違反憲法或公約第10條的言論自由保障,顯示其法制在自由與安全間找到平衡。

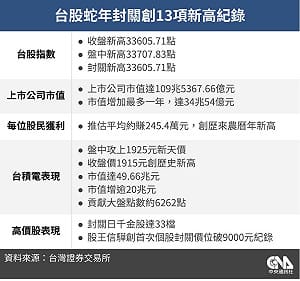

根據無國界記者組織(RSF)2024年全球新聞自由指數,拉脫維亞排名第12(81.25分),超越台灣(第27,76.13分)、美國(第55,66.59分)等地。林教授提到,拉脫維亞自1941年起歷經納粹德國與蘇聯併吞,1990年脫離蘇聯獨立後,面對俄烏戰爭威脅,國防預算從2022年的GDP 2%增至2023年的3%,預計2026年超4%,遠高於台灣2024年的2.5%。即便如此,其自由度不減反增,新聞自由排名進步4名,展現民主防衛與自由並存的典範。

相較之下,「自由之家」報告顯示,拉脫維亞新聞自由優於台灣,但台灣經濟自由度領先,兩國各有擅場。林教授強調,拉脫維亞在嚴懲煽動戰爭與仇恨言論的同時,仍維持高自由度,駁斥「積極防衛民主即損自由」的論點。

當前熱搜:對伊開戰 「野鼬鼠」當先鋒? 川普才嗆派第二航母戰鬥群 美再調6架F-35赴英

林教授提醒,此議題屬比較法學術探討,不宜直接套用台灣情境。他指出,行政處分(如陸配亞亞事件)與刑事處罰不同,後者受「罪刑法定」與「罪責原則」嚴格限制。若有人在台灣領域內煽動戰爭,現行《刑法》如何評價,仍待深入研究。

文章最後拋出反思:一個新聞自由排名勝過法國、英國、美國與台灣的國家,將煽動戰爭視為重罪,是否意味鼓吹侵略戰爭並非「普世人權」?此問不僅挑戰言論自由的界限,也呼籲台灣在國安與民主間尋求更成熟的平衡之道。