市售上常見的「鱈魚」是真的鱈魚嗎?由於有消費者反應吃完鱈魚出現排油現象,因此消費者文教基金會今年特別抽查市面上6件商品,當中有4件標示為鱈魚,做魚種鑑別試驗發現有2件是其他魚種混充,不合格率達5成。對此,消基會表示,業者混充行為可處4萬到400萬罰鍰,調查結果將發函給主管機關裁罰。

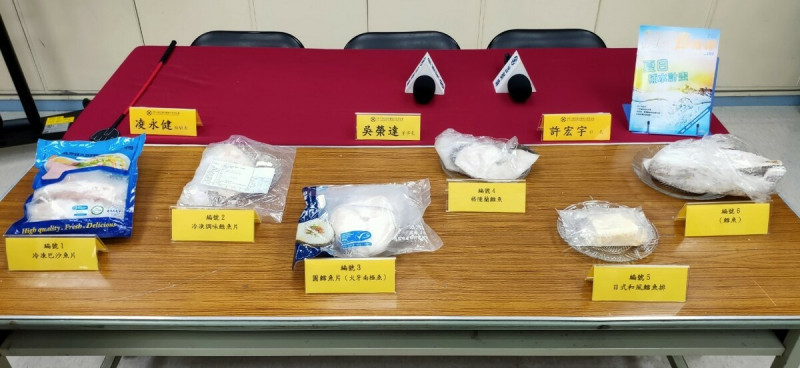

市面上有不少魚產品都標示不符,用便宜品種魚目混珠,像是油魚(蛇鯖)混充鱈魚、巴沙魚(或稱鯰魚)混充多利魚(或稱訪魚)的情況時有所聞,因此,消基會今年3月特別抽查傳統市場、量販店、網路電商6件商品,發現不合格率達5成。

當前熱搜:退信拒讀! 談判要崩了 阿曼轉交美「導彈提議」信函 伊外長拒絕拆封

商品名稱標示為鱈魚的4件商品中,在昨完種鑑別定性檢驗,將DNA萃取出來做判定後,有2件都是呈現陰性,也就是商品並非鱈魚類商品,不過這兩件非鱈魚產品價格為每100公克21元至27元,和另外兩個真鱈魚產品比較來便宜許多,真鱈魚產品商品價格為每100公克170元至200元。

另外抽驗的2件是從電商購買的巴沙魚、多利魚產品,雖然實際購買後在商品標示都是寫鯰魚,沒有混充情況,但網頁上都採多種魚類品名並列方式,會讓消費者有混淆情況,覺得可能買到多利魚。

至於如何辨識是否為真鱈魚?消基會解釋,首先可以從價格判斷,太便宜不是鱈魚的機率就很高,油魚的魚肉偏向黃白色,鱈魚為全台色;另外有人反應吃油魚後容易拉肚子,因為油魚在生物學上屬於「鯖形目」,在部分國家甚至是不能食用的品項,這類魚體中含有人體無法消化的臘脂,部分消費者食用後可能會發生腹瀉排油。

當前熱搜:高雄恐變天 ? 他直指賴瑞隆「人設崩塌」還斷言 : 拿60萬票就該偷笑

消基會表示,食藥署有規範屬於鱈形目的魚種才能標示為鱈魚,這次檢驗發現標示不實的商品,將會發函給主管機關,依據《食安法》開罰4萬至400萬罰鍰;至於試圖用不清楚的標示混淆消費者,是否違法會請主管機關進一步認定,並輔導業者做清楚的標示。