全球肺炎確診人數剛破900萬人,許多線上影音平台的流量也跟著創新高,觀看他人肖像在隔離中變得尤其重要,彷彿參與其中的共時性提醒自己,頂尖藝術家其實百年前就利用景框,以肖像進行溝通與思辨,儼然是個橫跨百年的Youtuber

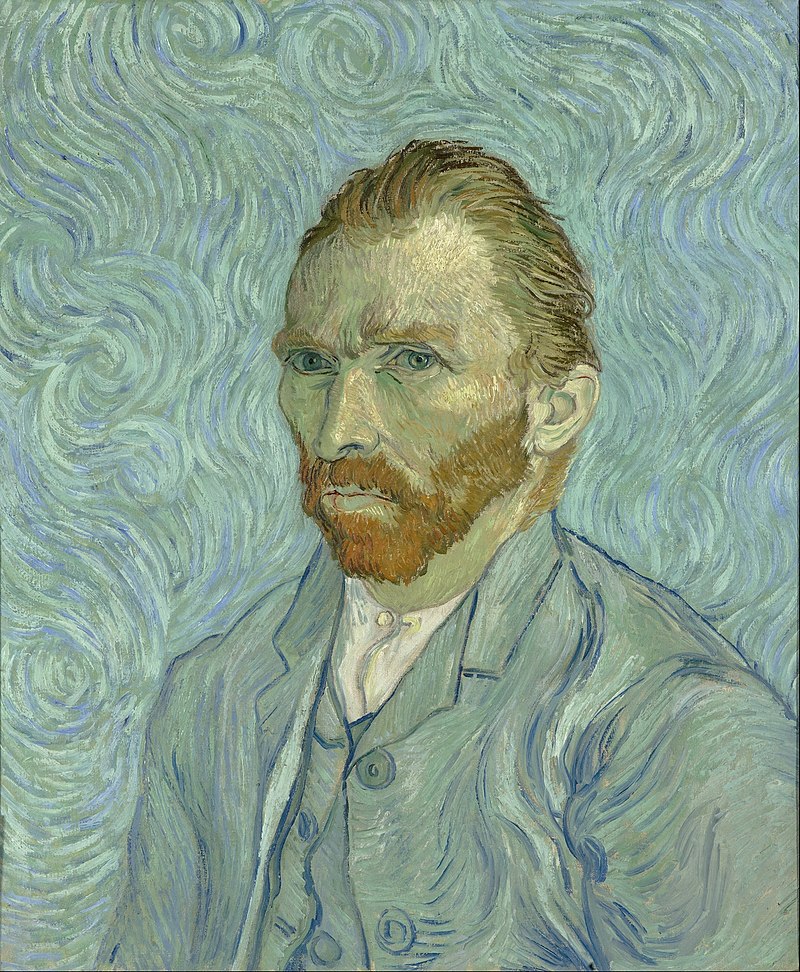

在30名鎮民聯署之下,警察強行將梵谷安置於醫院中接受治療,這個反覆確認患者失去理性徵侯的漫長過程,最終使他在1889年5月,自願住進法國南方羅訥河口省聖雷米的精神病院。肇因於疾病與俗世隔離,擴張了北方殘存記憶與感官認知,依靠本能所留下的《星夜》、《夕陽下兩位農婦開掘積雪覆蓋的田地》與《悲痛的老人》,是他克服生理限制的激烈辯證。

如果解除隔離意味著一種回歸理性與解脫,那這份心有歸屬顯然不包括他,與梵谷葬禮相伴的《囚徒之圈》,就是將「理性有罪」的控訴,帶進人生謝幕的經典之作。畫中詮釋一群囚犯在幽閉恐懼的監獄院子裡圍成一圈繞行,周圍被高牆包圍,囚犯遊行的隊伍被象徵理性的偵探監視,以表達對禁錮的永恆抗議。

現正最夯:5億育嬰補助卡關 藍控綠是元兇 范雲提2點打臉:拿家長勞工福利當擋總預算遮羞布

儘管無數人至今仍在研究及思索,科學與工具理性是否提早封閉了梵谷這座創作源泉,但卡謬(Albert Camus)已經在《瘟疫》裡預示,理性不會只拘束個體,因為「我們每個人心裡都有瘟疫;沒有一個人,這世界上沒有一個人是免除得了的。」而且習慣於疾病的絕望處境,將比絕望處境的本身還要更糟。

從個體到大流行病中的群眾隔離

梵谷離世的若干年後,在極端民族主義的錯誤驅策之下,1914到1918年爆發的第一次世界大戰,將科學與工具理性發揮到了極致,造成將近一千萬人死亡。然而,理性的副作用捲起最大夢靨,各國不僅為求戰果擴大隱匿大流行病、無法傾全國之力投入公衛防疫,主要參戰國如德國、英國、法國和美國為避免影響士氣,由檢查員嚴格管制媒體報導疫情細節。最終,爆發於1918至1920年間的西班牙流感,這個名字取得很糟的傳染病有極大可能源於美國堪薩斯州,後來感染了當時全球人口的四分之一,有將近五億人確診,約一千七至五千萬人死亡,而台灣也約有五萬人因此病逝世。

全站首選:最貪消防署長黃季敏7罪55年8月定讞!執行刑另訂「服完刑103歲」

醫學插圖之外,以西班牙流感作為創作核心的作品甚少,但《Self-Portrait with the Spanish Flu 1919》圍繞孟克(Edvard Munch )確診後克服流感的肖像畫,帶著特殊色彩和起伏線條,以極為空洞的臉龐、無法聚焦當下的雙眼,比起流感本身的病痛,說明孟克除了面對自身剛起飛的藝術成就,因無盡頭的流感橫行減少各國展出之外,肖像畫突顯群體被隔離當下的徬徨,以及面向未知恐懼的無力。

毫無疑問地,早年曾罹患焦慮症,深受幻覺困擾,甚至曾接受飲食控制及「電氣化」神經治療的孟克,以極為脆弱的條件克服確診後的生理折磨,無疑是倖免於全球流感的幸運兒,其後的創作生涯也漸趨平順。不過,奧地利天才少年席勒(Egon Schiele)卻沒有受到上帝的眷顧。

少負盛名的席勒,創作不僅震驚當代藝術世界,更克服一戰戰敗國物資缺乏的侷限,攀上創作與名聲的頂峰。但西班牙流感除了將席勒帶進墳場,從生前未完成作《The Family 1918》,也發現席勒對家庭嚮往的遺願,由當時已懷孕的妻子(Edith)、姪子(Toni)以及被蹲坐父親席勒所圍繞的連環肖像,有效地構築了各自圖形的飽滿,同時保持對等獨立的視覺突出。只有席勒是帶著微笑的,因為他是妻子被流感折磨與群體隔離的黑暗中,唯一仰賴的光,待妻子驟逝,席勒亦旋即撒手人間殞落,留下一幅永世不會圓滿的家庭。

新冠病毒與相對剝奪

西班牙流感之後,理性重新主導了制度與疾病防治,例如歐美率先通過了公衛師制度,並在21世紀初已開始預估大流行病下的政經隔離步驟及產業衝擊。不過,理性因為傲慢終究留有縫隙,讓新冠病毒有了可趁之機,我們甚至可以看到薩拉馬戈在《盲目》中預知,號稱理性之人不具有理性的行為,多國甚至真實上演了《盲目》的想像:「疾病在人群中擴散開來,城市陷入大亂狀態,當局下令將盲者全關進精神病院,但進入病院之中同樣面臨考驗,因為沒人看得見,病院裡的盲者恣意將心中的罪惡念頭化做行動,爭搶物資、械鬥傷人,隨處便溺與家暴。」

已超過9百萬人確診的事實,再次標示著此次大疫跟西班牙流感遠遠不同。一百年前是通過慢動作的手段,如電報、蒸汽船、報紙等,在全球範圍內首次報導和部分宣傳疫情的大流行。相比之下,新冠病毒是如子彈般迅速且無分晝夜的全球性媒體事件,它在前所未有的規模和深度上引起人們對疾病和死亡的恐懼。

標誌性的威尼斯雙年展與巴塞爾藝術展開始延宕,各國地區性的展會、畫廊個展甚至停辦,然而,對於藝術家而言,新冠病毒與西班牙流感爆發最大的差異,就是百年前的藝術創作同步隨經濟與個體隔離而趨緩,但拜科技所賜,活在新冠病毒當下的藝術家,除了要面對群體隔離與罹患染疫的恐懼,同時多半得接受很強烈的「相對剝奪感」。

俄羅斯新銳藝術家艾倫(Ellen Sheidlin)對著instagram450萬訂閱者,強勢地展現隔離下的身體、慾望,並摸索消費主義在網路的最遠邊界。艾倫身處在疫情極為嚴重的俄羅斯,將帶有工具理性的社交媒體拓延與連結藝術創作,在這個將近五百萬觀眾的虛擬展間裡,日常隔離的艾倫蛻變為行為藝術的連續展演過程,透過肖像攝影作品《Me after of Quarantine》,隱喻積累晦澀昏暗的隔離個體,亟待潔淨介入履新,艾倫投射給所有經歷隔離的群體,同時也在保留世代記憶的虛擬展覽中,引來藝評賞析與觀者回饋。

艾倫真實因應時局革新的數位行銷,不僅解構了藝廊與拍賣公司的虛擬銷售模式,艾倫帶給了創作延宕與停滯的藝術家巨大的壓力,與比較下的相對剝奪感,相較於西班牙流感時期的創作者,今天藝術家在隔離的每分每秒當下,經由網路,還得承受被世界拋棄的無助,不知何時才會獲得救贖。

走過百年抗疫,從個體隔離到群體隔離,這些知名藝術家透過肖像,除了抗辯理性的極限,同時都在隔離與人際疏離中,重新關照當下自身面對未知恐懼的面貌,唯有透過百年比較與細部聚焦,我們才得以窺見能克服疾病的不會只限於疫苗,堅持創作的氣魄往往彌新永恆。

本文經帝門藝術教育基金會授權轉載