在這個價值錯亂的時代,每個人都需要講述自己的故事,以獲得嶄新的身份,找回有意義與價值的位置。這部小說藉由一個徬徨的青年作家,為了解封性愛的苦悶和對生命的探求,得到一個老政治犯的思想啟迪,從此走出思想的困境,進而了解底層人物的心聲,揭示存在於臺灣社會內部的禁忌和荒誕面相。同時,這也是由壓抑的性愛通往政治思想解放的現代喜劇。

第三章 無神論者的視界

比絕望更重要的是油畫

賀蒙特聽著格雷特吳的敘述,感到不平和憤怒,為什麼弱勢者已很不幸被惡運之手打入底層了,受盡不堪的折磨,其後好不容易爬出洞口了,卻還得受到朋友的欺凌和掠奪呢?

「在你印象中,童衛國共拿走了你多少張作品?」

「……,我沒仔細算過。」

「那麼,你知道播種者出版社書籍出版以後,你的原始畫稿流向何處?」

「這消息不是很確定,倒是有幾分可靠性。一個朋友說,播種者的老闆席茲木將我的畫作轉手賣了。對方是個富有的收藏家,頗有藝術方面的品味。」

「那個收藏家叫什麼名字?」

「嗯,好像叫做得來速克什麼的,他主持著一家中型醫院,聽說很有影響力。」

「你認識得來速克嗎?」

「不認識?」

「這就奇怪了。」賀蒙特追問道,「你們相互不認識,得來速克又不是研究畫作的專家。他花錢收購你的作品,就視同在收購贓物。」

「可是,這又有什麼辦法呢?」格雷特吳說。

賀蒙特心想,對呀,這又有什麼辦法呢?即使格雷特吳逼問著席茲木:你為什麼偷賣我的畫作?但是只要他手上沒掌握到確切的證據,就無法向席茲木討回公道。不僅如此,席茲木可以用其他的理由搪塞,用各種絕美的話術避開鋒頭。例如:他家裡遭了夜盜洗劫啦,被偷走了很多貴重的物品啦,包括格雷特吳的真跡作品等等,它們都列入在這批受損名單當中。所以,就這個角度來說,他們同為受害者聯盟,彼此不能和不便批評對方。事情就得這樣平息下來,連要興起小小的波瀾都不可能。

「的確,說到惡棍上天堂,好人下地獄的事情,還真是令人沮喪。」

「賀蒙特,」格雷特吳不希望他們對話的氣氛變得凝重,於是說道,「你等一下,我馬上就回來。」

格雷特吳撇下這句話,站起身來,朝自己的臥室走去。看得出,他的腳步不穩,有點踉踉蹌蹌,背部微微彎曲了。這時候,如果有人與他擦身而過,不小心撞到他的肩膀,他都可能跌倒在地上,仰著頭看向天空,等待好心的路人把他攙扶起來。賀蒙特心想,格雷特吳一輩子為文學作家,為苦命的底層人物作畫,用其細膩生動的筆觸,描繪他們的神韻和風采,可是,他曾經描繪過自己的背影嗎?或者用半天的時間勾勒自畫像嗎?如果不是的話,他待在這玻璃窗貼滿舊報紙以保護隱私的屋子裡,又是用什麼方法打發焦慮的日子?

過了片刻,格雷特吳回來了。幸好,他沒有因為腳步失穩而跌倒。他說著:「嗯,這張圖送你!」就在賀蒙特的面前坐下來。

「這張畫作要送我嗎?」賀蒙特驚訝問道,「你留著吧,說不定哪天舉辦畫展的時候,它還能派上用場呢。」

「沒關係啦。這是我小小的心意。我害怕這張又會被童衛國拿走,於是,把它藏在安全的地方。」格雷特吳說,「何況,我出事以後,許多人都不敢找我,怕惹上麻煩。

「上次,你說童衛國經常到你的房間亂翻一通,難道他沒有翻找出來嗎?」

「沒有。我想,畫作從我的手中誕生出來,它就具有了自己的生命。它應該聽得懂我的心聲,懂得保護自己的行蹤,像躲藏追殺似的把自己隱藏起來。正因為這樣,童衛國的眼睛再銳利也找不到它。」格雷特吳說,「我出事以後,許多朋友都不敢來找我了,怕惹上麻煩。只有你,很夠人情義理,偶爾還來看我!」

對格雷特吳來說,他用這種措辭來形容他與畫作之間的關係,雖然不能說是生活中的創舉,卻是非常難得的。在賀蒙特的認知裡,格雷特吳目前的居住環境,幾乎是處於自我囚禁的狀態,除了極少數的朋友來訪,那個屋子就如同死屋一樣,生活家具少之又少。真要算是家當的話,那就是一床廉價的木板床鋪、一個用來作畫的畫架,散落在地上的空酒瓶和塑膠袋、緊閉著的門窗,暗淡的燈光等等。

「謝謝啊,我會妥善保存下來,當成重要的藝術遺產。我會把它裱框起來,未來當成我出版詩集的封面。」

「你儘管拿去用吧。從那個意義上說,有一天,我的肉體終將消亡的,而我遺留下來的畫作,不管是已完成的或半成品,它們就是我的墓碑。」

拯救與浪漫的律令

「格雷特吳啊,不要說這種洩氣話,」賀蒙特說,「我說不出什麼大道理來,但是我總覺得,人只要活著,就能遇到希望,即使希望經常姍姍來遲。」

「謝謝你的鼓勵。說來諷刺,之前我和赫大頭一樣,都是堅定的無神論者。不過,在我失魂落魄這段期間,我的救世主出現了。從那以後,我不再相信社會主義和極左思想的論調。你知道的,我們那一代的文學青年,幾乎都感染過這種疾病。」

格雷特吳說,在他生活最頓困的時候,瑪麗亞及時地走進了他的世界裡。瑪麗亞是誰?他說,那時候瑪麗亞約莫四十出頭,是他任職畫廊經理時的顧客。她的氣質很高雅,頗富藝術鑑賞的眼光,時常到畫廊購買畫作。後來,隨著逛畫廊次數的增多,與他的交談和互動更為頻繁。

「容我打岔一下,」賀蒙特好奇地問,「那個叫瑪麗亞的女人,知道你的背景嗎?」

「不到最後一刻,我不打算告訴她。」

「比方說,瑪麗亞經常來畫廊,她一次也沒遇過那兩個怪傢伙嗎?他們連續幾個小時待在畫廊裡,用龐大的沉默監視你的活動,她都沒有從你的表情中發現異狀嗎?儘管女人天生對於政治不感興趣……」

「你說的沒錯。不過,我想她是聰慧機敏的人,已經察覺到怪異的氣氛了。試想,在神聖的藝術殿堂裡,貿然出現了兩名藝術偽裝者,像兩支樹樁似地杵在畫作面前,不做出任何評價,這個行為本身,即是對於藝術作品的褻瀆。」

「所以,她明知你已經面臨危險,卻仍然勇敢接納你,是嗎?」

「嗯。」格雷特吳感激地說,「如果不是這樣的話,她可以掉頭就走,像丟包似把我撇下,不需任何的內疚,更何況拿錢資助我作畫。」

「做到這一點,的確不簡單。」賀蒙特繼續說道,「在人人自危的年代裡,撇清關係都來不及了,誰會希望惹禍上身呢?也許,這就是女性的博愛精神吧?用通俗的宗教語言來說,她們就如同聞聲救苦的觀世音菩薩一樣。」

「是啊,對我來說,瑪麗亞是我的救世主,亦是觀世音菩薩。」

「你失業以後,瑪麗亞用什麼方式向你伸出援手?」

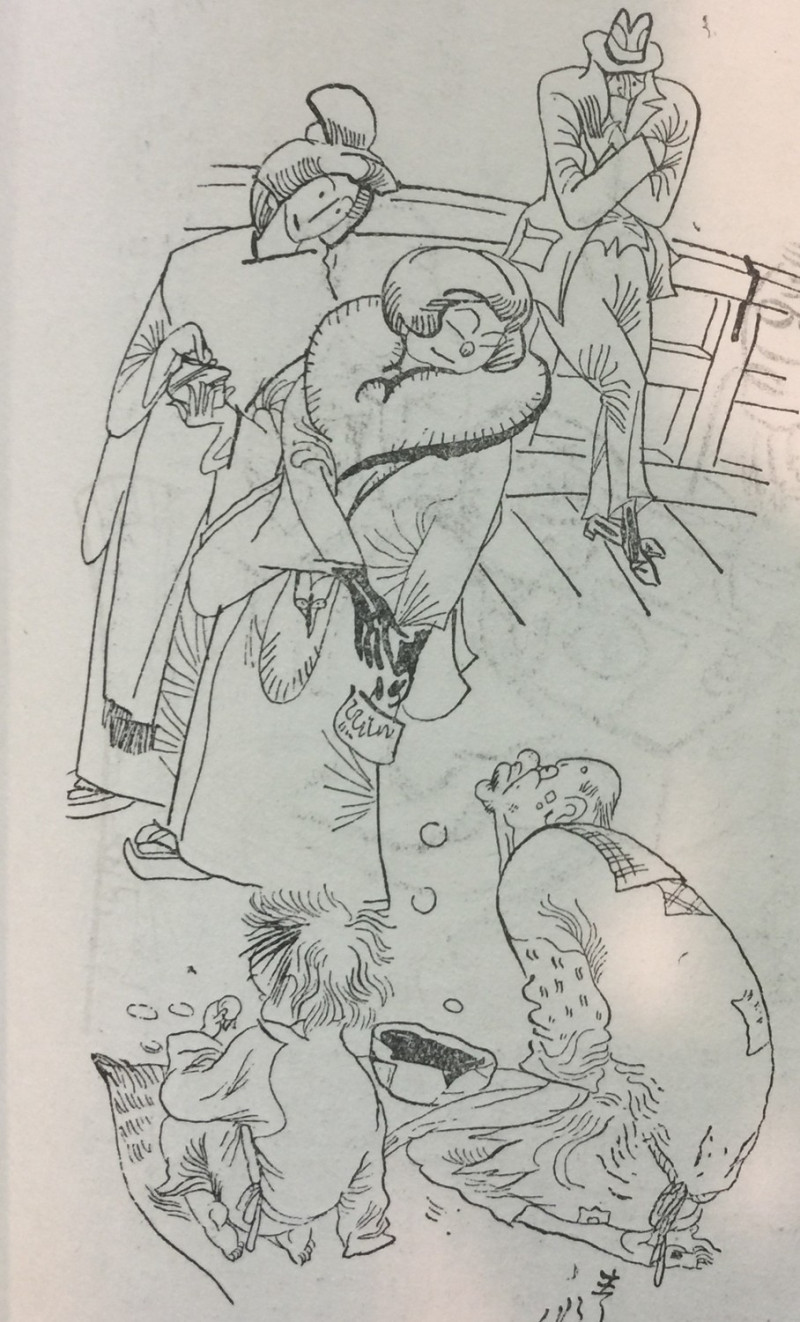

格雷特說,瑪麗亞經過多方轉折和避人眼耳似地來到他的住處,向他提出為她油畫肖像的要求。依照他的繪畫功底,以及承襲和習得列賓的寫實主義風格,之前又畫過西方文學家的肖像,要完成瑪麗亞肖像油畫,並不是困難的事情。毋寧說,他們之間有著藝術情感的基礎,他很有自信不會辜負所託的。

「聽你這麼說,我認為瑪麗亞是個很仁慈的女人。她用這種方式幫助你,讓你保有畫家應有的尊嚴,而不是撒幣似的施捨,與之相比,這是何等高尚的格局!」

「何況,瑪麗亞每次來我這裡,還是要克服各種困難的。」

「什麼困難?」

「瑪麗亞是執業醫師的太太,這個身份和財力讓她有理由進出畫廊和藝術品拍賣會。有一次,畫廊裡沒有任何訪客,她明白地向我表示,她非常仰慕我的藝術才華,希望我留下更多的藝術作品。當然,她丈夫未必知道我已經離職了,每天在家裡喝得昏天暗地的。不過,她三天兩頭跑來我這裡,丈夫哪天總會起疑的吧?瑪麗亞說,她丈夫在外面有著情婦,已經自顧不暇了,但是難保丈夫哪天查問她的行蹤。」

「除了委託你畫油畫肖像之外,她也帶食物給你嗎?」

「嗯。她知道我不會做飯,很少外出購買食物,肚子餓了就吃泡麵,只吃些沒營養的東西,也不曾看見他吃過什麼水果。」

「難怪你的身體這麼糟糕!」賀蒙特同情地說。

「所以,她每次來都會帶些水果來,說我再不注重身體,哪天就會垮下來。繪畫是耗費精神的活動,必須有充沛的體力,否則有再多藝術創意,最後都將無法實現的。」

「瑪麗亞說的真好。」賀蒙特說,「對了,她通常是什麼時間來的?」

「不一定,有些時候上午來,有時候下午才能過來。」

「她坐在你的面前讓你作畫,大概要多久時間才能完成?」

「這不好說,要看當天的情況。有時很快就完成了,有時慢慢才有靈感。當我體力不濟的時候,整個人就像枯萎的玫瑰花一樣。」

「對了,有一次下午,我打電話給你,你沒接通電話,以為你又出事了。這是怎麼回事?」

「……你想知道嗎?」格雷特吳暗淡的神色突然轉為明亮起來,「這就是我的救世論。」

「你的救世論?」

「是啊,瑪麗亞不僅拯救了我的肉體,更拯救了我的靈魂。」

「你的意思是,在那個時刻,瑪麗亞正在對你施展雙重救贖嗎?」

「老弟啊,當我飽受折磨和困頓,渴望得到全然的解放之際,已經無力再拿起電話聽筒了。你要原諒我啊。」(未完待續)

作家、翻譯家,日本文學評論家,著有《日晷之南:日本文化思想掠影》、《日影之舞:日本現代文學散論》、《我的書鄉神保町》1-10卷(明目文化即出);小說集《菩薩有難》、《來信》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》《迎向時間的詠嘆》等。譯作豐富多姿,譯有川端康成、三島由紀夫、松本清張、山崎豐子、宮本輝等小說。