「幾個月來,我學到很多很多,也非常慚愧,如果當年我們有現在年輕人這樣的勇氣,香港不會變成這樣。這是真的。」《李怡》

“我們就是擔當著大人的角色”

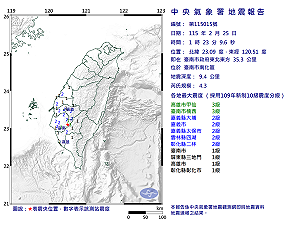

二零一九年八月二十五日,香港荃葵青遊行在暴雨下進行,最終爆發連場警民衝突,警方亦驅散清場,施放多枚催淚彈。水炮車及銳武裝甲車亦一度進駐。

晚上七時左右,在楊屋道、荃立坊附近,有記者目睹有防暴警將一名男童其帶至一角包圍,並用索帶將其反手綁住,亦下令男童蹲下,其手肘擦傷流血。在場有社工高呼男童未夠十六歲,要求介入協助,在場警員稱此舉或「妨礙司法公正」。記者上前追訪,亦一度遭警員揮棍喝斥。在被押送至白色私家車帶走之前,男童向在場人士透露自己年僅十二歲。此被防暴警制服及拘捕的男童,成為反修例風波以來,香港年紀最小的的被捕人士。

這位被捕的十二歲男童,顯然不是偶然“路過”。他走上街頭,一定是出於自己的抉擇。十二歲的男童,尚未發育,個子小小,若遇到林鄭,該叫她一聲“奶奶”吧?林鄭當不起這個尊稱。自命為港人“慈母”的林鄭,偏偏是狠毒的“狼外婆”——將十二歲的男童逮捕、拘押的政府,必定是不公不義的政府,這樣的暴政能不推倒嗎?

全站首選:「以一敵三」對峙外艦47小時! 西沙衝突 中國稱長沙號主副砲掛彈、導彈通電

此次反送中運動,為香港開埠以來規模最大、參與者最年輕化的反對運動。例證之一是,八月二十二日,中環愛丁堡廣舉辦中學生集會,有逾千人出席。記者接觸到的最年輕的受訪者,只有十三歲。記者生動地描述說:“小女生穿着白鞋,手中捧着珍珠奶茶,呷一口,羞澀地回答問題。雖然他們年紀輕輕,但對整場反修例風波,以至香港的前景,答得清晰,有條不紊,絕不輸給各位高官賢達。”有個十四歲的小男生,用老練的語氣告訴記者,「我們就是擔當着大人的角色,為我們的下一輩繼續努力」。

記者不禁好奇:香港的中學生有甚麼想跟大人說的話?其中,十五歲的劉同學說:「我這個年紀應該是去玩,但是當我們見到社會現在的情況,不應該再沉默。在大是大非之前,不再是黃藍政見問題,而是黑白你有否良知。」十四歲的林同學說:「從前小時候都會當警察是偶像,我的志願想當警察。但是看到現在的社會,愈來愈在變,警察官員和黑社會都連成一線,我都開始很害怕,害怕這個社會變質。」十六歲的羅同學說:「我理想中的香港是有普選。現在的香港,好像隨便說話都會被拘捕,總之就是沒有自由。」十五歲的劉同學說:「如果你們作為大人,我們不是想你們去捐物資,更加想你們走出來和我們一起同行。而且不要只是看TVB。」

這些帶著稚氣卻又發人深省的言說,讓長期以來滿足於“馬照跑,舞照跳”的安逸生活的大人們作何感想?迫使本該天真爛漫的中學生走上街頭抗議的香港社會,究竟是該為之而悲哀,還是該為之而自豪?林鄭“貼心”地說“大家都累了”,難道她搞不清楚她才是讓大家(包括中學生)“累”的原因所在?

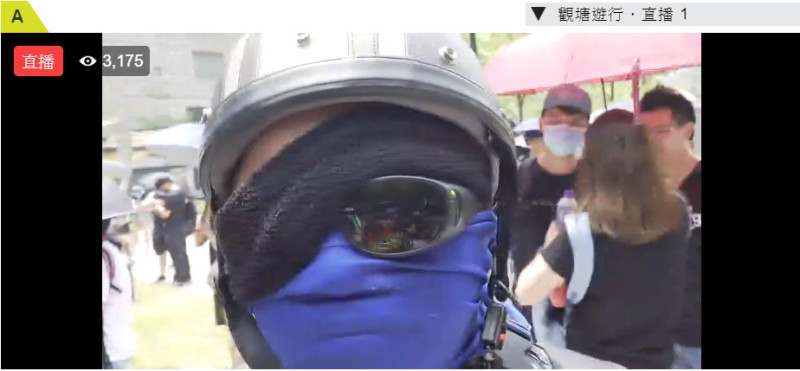

這一次,香港年輕人在街頭的所作所為,讓久經沙場的民主前輩們歎為觀止、望塵莫及。在網絡時代,農業社會重視的“生產經驗”失效了,沒有經驗的年輕人,也就沒有包袱,可以盡情施展、大張旗鼓、行雲流水、揮灑自如。在街頭時,他們穿上黑衣,戴上三寶(頭盔、護目鏡、豬嘴口罩),化身沒有名字的黑衣人。不佔領、不割席、沒組織、沒大台(意為沒領導),最高宗旨是「be water」(出自李小龍名言,意思是如水一般聚散自如、柔能克剛)。即便中共真的派遣百萬軍隊到香港,也只能暫時佔領香港的街道,而不能征服這樣的年輕一代。

“二零四七年我們可能不在了,但這些年輕人還在”

上街的當然不只是年輕人。不要以為街頭運動是年輕人的專利。反送中街頭運動現場,一群銀髮族默默現身,守護著年輕人。

八月十日,“銀髮族靜默遊行”從中環的遮打花園一路遊行至金鐘的政府總部,大會稱最少有八千人參與。白髮蒼蒼的老人們帶著「萬歲籲警、放下屠刀」的大布旗,出現在被高大的水馬層層圍住的灣仔警察總署。

遊行發起團體「銀髮族老而不廢」在網上發布了不少文宣,其中一張設計圖片中,兩位銀髮長輩站在黑髮年青人前方,圖片寫著「守護年輕一代」。在遊行的宣傳中,撰稿人引用詩人 Dylan Thomas的名詩《不要溫順地走進良夜》,其中一句寫著:「背對着光明的餘焰,咆哮吧,咆哮。」(Rage, rage against the dying of the light)銀髮族遊行的參與者們都表示,二零四七年自己可能不在了,但這些年輕人還在。

香港少數敢於站出來反送中的藝人之一的葉德嫻女士表示,自己站出來是感謝年輕人用他們的身軀守護香港。如果通過逃犯條例修訂的惡法,香港的自由將不復存在。她說:“我是一位媽媽,我有很多朋友也有年輕的孩子。現在我們香港全是因為年輕人幫我們守住,否則這個惡法已經通過了。我們應當感謝他們,我們出來是來感謝他們的。”

從事社福界三十六年的孫勵生鼓勵年輕人說,香港社會過去四十年一直把青年人標籤為「邊青」、「隱青」、「憤青」、「廢青」,視年輕人為問題,卻從未關心年輕人的心聲。但這次「反送中」運動,年輕人反過來令全社會醒覺,關心制度敗壞,他們其實是「心水清」(粵語,指看事物看得透澈)。

六十七歲、一頭銀灰短髮的楊寶熙也身在其中。平和的面容看不出,在七十年代,她曾是香港中文大學學生會及學聯會長,有過一段昂揚的學生運動歲月。成長於擁抱中華民族傳統文化、探討回歸議題、自由民主討論交錯的年代,她曾經被視為死硬的親共派。幻滅後,她回頭在自己居住的社區,示範民主與民生結合。這一次,楊寶熙和幾位年長朋友們一起站出來,表達對反送中條例不撤回、警察在黑道打人不作為,卻反將年輕示威者以暴動罪起訴的不滿。她支持「光復香港 時代革命」的抗爭口號,她想光復的,是香港引以為豪的世界安全城市。不知道抗爭何時結束,她坦言很累,民眾累了,警察也累了。但她堅定地說,「如果有需要,下一次我們還是會走出來」。

香港的老人們意識到,自己雖然看不到香港遙遠的未來,但年輕一代是屬於未來的,如果那是一個很糟糕的未來,他們會愧對年輕人,甚至會死不瞑目。所以,他們不顧年老體衰,不顧高溫酷暑,站在街頭的第一線。如果真有子彈飛,他們也要用血肉之軀幫年輕人擋住子彈。反觀很多台灣的老一代,卻只是在執著於在年金改革中失去的財富,甚至盜用“八百壯士”這個高貴的歷史名詞,如同柯文哲盜用蔣渭水“台灣民眾黨”的名稱一樣。他們由藍染紅,看到香港街頭跟自己一樣的銀髮族,會不會感到羞愧而無地自容呢?

銀髮與黑髮的交相輝映,是香港最美的風景。這是一個世代向另一個世代致敬,超越了多年來剪不斷、理還亂的政治觀點、文化立場的分歧,也讓不同世代的香港人找到了彼此理解和尊重的“共識”。在“共識”不斷破裂的今天,這種和解是何其珍貴。

從“兄弟爬山”到“父子登山”

在雨傘運動中產生的世代和觀念的分歧,在此次反送中運動中得到了最大限度的修補與撫慰,這是意外的收穫。

這是一場反擊中華帝國的革命,也是一場關於抗爭思想和抗爭技術的革命。反送中運動跳出了過去反抗陣營內部的路線之爭,眾人大多都以大局為重,和理非和勇武派各有崗位,各司其職,各有各做,遵從「不分化,不篤灰,不抺黑,不割席」的原則(篤灰一詞正寫為「㧻魁」,㧻:擊也,推也;有指出的意思。魁:根據《漢書游俠傳》「諸公之間陳遵為雄,閭里之俠原涉為魁」,解釋為首領,領頭人的意思。因此,篤灰一詞解作暗中指證罪魁禍首,有告密、「篤背脊」的意思),香港人在街頭而不是在寫字樓中,實現了真正的「大和解」。

「兄弟爬山,各自努力」是這場運動中一句最感人的口號。香港有評論人士指出,「兄弟爬山,各自努力」這句說話意味著集體共識和個體行動之間永遠存在著張力。因為大家都在「爬同一座山」,有時候集體行動中需要尋找一定程度的共識。但亦因為「各有各做」,應該給予不同個體、不同派系充份的自由去做自己的事。「兄弟」這兩個字,提醒著兄弟要同心,沒有兄弟的行動會是帶著陰謀和詭計,所以才有「不篤灰、不割席、不指責」的共同原則。而更重要的,是做兄弟,永遠不會放棄其他兄弟。既然大家目標一致,都是對準暴政,那麼就要齊上齊落,一個都不能少。兄弟之間是一種無形的連結,任何言語都不能準確地表達和描述。兄弟之間,只有支持和體諒,而沒有其他。如此,整個“我城”就成了一座充滿美善的“兄弟之邦”。這種超越血緣、族群、階級、年齡等種種身份限制的兄弟情誼,大概只有在“六四”屠殺前夕的北京和“九一一”之後的紐約轉瞬即逝地出現過。

在此次反對運動中,不僅是“兄弟爬山”,更是“父子登山”。所謂“父子登山”,就是不同世代可以攜手抗暴。這在世代隔閡如天塹的台灣難得一見,在不同世代都一起安於做奴隸的中國更是空谷回音。

此前,雖然“六四”屠殺沒有發生在香港,但“六四”留給香港某種負面遺產是:恐懼四處蔓延,人們互相叮嚀說,千萬不要激怒中共,中共一怒,必然開槍殺人。九七之後香港的歷次反抗運動,都在此陰影下展開,因此必然是失敗的結果。然而,這一次反送中運動,香港的不同世代都不再被恐懼所籠罩,“民不畏死,奈何以死懼之”?

如果父子一起登山,就真有可能“會當凌絕頂,一覽眾山小”。年過八旬的香港評論人李怡如此評論說:“我學到的最重要兩點,一是我們老一輩絕不能被固有的經驗束縛,對任何可能性的嘗試,即使不一定成功,但不敢嘗試就一定失敗。二是戰勝恐懼,幾乎所有年輕人在衝擊時或進入立法會後,都說‘好驚’。他們確實是應該‘驚’的,因為面對的是全副武裝的強大暴力,是可以被判十年八年的惡法。但‘好驚’並不能使他們在該做的事情上止步,這是在社會歷練越久的人就越難做到的。……我絕沒有想到香港有這麼多年輕人即使害怕也沒有被嚇倒。他們選擇站在自由一邊,真正實踐了我年輕時已認同卻沒有付諸實行的話‘不自由,毋寧死’。我一邊流淚一邊感羞愧。”這一次,被意外地推到全球自由與獨裁對抗最前線的香港人,終於可以緊緊握住自己的命運了。