如果在城市下方,挖掘一條地道,從公園通往中央山脈的森林,那是動物們能安心回家的路,夏夏的第三部小說《末日前的啤酒》創造了這樣的想像。流浪的貓狗、動物園的野獸、製成標本的蝴蝶、還有渴望自然的人們,可以循著這個甬道,走向森林;這裡沒有城市喧囂的慾望、沒有文明反噬的開發,很樸素的地道,指著家的方向。地道除了通行,還有什麼功能?我想起《花樣年華》裡,周慕雲對著樹洞說話,將記憶藏在樹木的生長中;地道,不僅埋葬記憶,也讓人在記憶的痛楚裡,重新活一次。

《末日前的啤酒》裡的男子,從小是功課好的乖小孩,現在是一事無成的抗爭青年,住在瀕臨拆遷的老樓裡,日出而眠日落而作,面對生命與現實之間的困境,30歲的夢想是挖一個地道,通向中央山脈,讓一切該回歸自然的,都能自在回去。然而這樣的夢想,也僅是他對現實不爭氣的反抗,他掛在嘴邊要爭取環境保護、土地正義,即使出門號召遊行,也只能質疑自己目前的生存狀況,以短暫的快感證明身體的存在,處於一種「身心被困住」的無賴狀態裡。至於那個地洞,他嘴巴說說,從不曾挖掘。

全站首選:基隆警所長「吮指洗車」爆爭議!傳內部抓吹哨者 議員霸氣自招

直到一場氣候變遷下的大災難,摧毀了他山邊的家鄉,曾經熟悉的鄰里被泥土淹沒,久未聯絡的國小同學阿巧災後倖存,卻失去了記憶,逼迫男子回憶青春期的生命片段,從頭認識自己。那通往山邊的地道,悄悄隨記憶蓋起,他慢慢爬行,夏夏很有耐心營造這段過程,青春期的躁動、年少的天真,還有他曾經好好活著的證據,隨著主角爬行的速度,我們也回到自我的原初,剝下面容上的傷痂,猶如無法終結的長鏡頭,我們在《末日前的啤酒》裡看著自己。

《末日前的啤酒》是這樣的記憶之書,關於成長的過程,我們經常記得美好,正如幫助阿巧復健談論兒時記憶的同學們,說著她是多麼善良而美麗。原本不讓人喜愛的女孩,成為眾人互捧的焦點,為了讓生命能順利存活,我們習慣把不幸扭曲成美好;然而那些痛苦並不會隨謊言消失,它們進入夢境、變成潛意識、長成身體上的細胞,然後在適當的時間進行報復。夏夏很精彩地在記憶與現實、意識與潛意識裡交互段落,男子生命的碎片如意識流傾洩而下,他對同儕冷漠、輕視父母、自以為是面對世界,虛偽懦弱的記憶爬出寄居蟹的殼,讓他的樹椏滋長,在前端長出新葉。

「記憶像被風吹散的碎片,一些飄到樹上長成了葉子,一些飄到海裡成了珊瑚,一些飄在空氣中散發味道,飄到夜歸人的肩頭,飄到正要蓋起來的書本、地下道的入口……,不知要經過多久的循環才能找回來。」

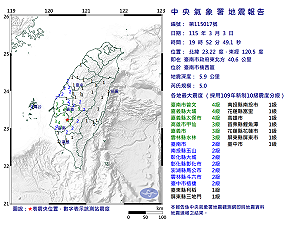

全站首選:快訊》19:52臺南市楠西區發生規模5.0有感地震 最大震度臺南市曾文、嘉義縣大埔、嘉義縣太保市4級

在記憶裡反省,然後重生,《末日前的啤酒》給予讀者力量,回顧自我的生命。但這不僅是一本記憶與重生的小說,也是一本生態與反思的小說,夏夏以豐富的知識,書寫森林、淺山、海洋等自然環境,男子是環境運動的工作者,他的朋友Hank最後投入綠色和平的海洋志工,男子的記憶之旅和文明進化的開發歷程,成為相互對應的時間之軸,那條地道暗喻了人類初生時的洞穴,唯一不同的是,柏拉圖的洞穴裡住的渴望擺脫蒙昧的人們,但夏夏的地道是人們見證文明崩毀、回歸素樸的省思。

因為文明繁盛的慾望難以止盡,我們將田野擴張成都市的核心、沙灘蓋成度假旅館、記憶埋葬在城市的底下,在文明的地質層裡,人類快速遺忘親手造成的災難,再盡情孵化新的災難。夏夏溫柔訴說這樣的故事,看似抒情的筆調,但卻不時給人膽戰心驚的省思。地道是一條退化之旅吧?這樣的退化或許是真實的進步吧?人類自大的野心會吞滅這條地道嗎?

男子在書中以「我」為名自述,「你」和「你們」則是流浪貓的名字,夏夏巧妙地將人類和動物之間,從文明下的宰制關係變成平等地位,延續《煮海》裡的鹿、《狗說》裡的狗,動物們是人類靈魂的顯影。男子獨居一人只能對流浪貓說話,那字字句句都是發自內心的誠實,是人類的懺悔之書,貓不受他飼養,反而人類要感激貓的陪伴。

我們在想像的地道裡爬行,四肢俯蹲回四足的狀態。男子終於在公園裡挖了洞穴,但地道還沒開始,他就被抓進警察局備案,現實看似荒謬可笑,但卻刺骨;轉筆之間,人類蓋不出的地道,動物們早已完成了,「你」帶著男子進入他的未竟之事,大大小小的路徑縱橫在泥土的四面八方,黑暗被賦予豐盛中的豐盛,男子才發現真正的幸福。

城市與森林之間,一直有地道。Hank在世界流浪發現海不屬於任何人、Emma彈著巴哈無伴奏守護流浪貓的居所、阿巧買了田地重建家園、而男子「我」雖然不知道明天會如何,但會用力感受每一個碎片。

他們爬過地道,用力呼吸。那我們呢?

作者:尚恩