劇本寫作的第一堂課,主題通常是三幕劇:「開端、中段和結尾」,這是好萊塢電影最常使用的劇本結構,三者時間長度的比例大多為1:2:1,兩個轉折點切分這三個部份,詩人黃羊川的首部散文集《身體不知道》,就以三幕劇的結構,作為章節的分段,但「開端」的篇幅佔了95%,「中段」和「結尾」各收錄一篇文章。這樣的編排方式,吸引了我的注意。如果人生是一本被書寫的劇本,黃羊川已然完成「開端」的部份,正進入「中段」,《身體不知道》隱約以分章暗示了作家的生命史,「開端」的34篇散文幾乎全以「我」為視角,以大量獨白與潛台詞的方式,書寫他/我的故事。

「有些意義冗長的詞,有人花了一輩子的時間去了解,有人花了一輩子也無法理解,譬如:長大。」

現正最夯:伊朗局勢惡化!美國駐沙烏地首都使館遇襲 川普揚言反擊

青春,是最迷人也最無奈的現場,有最大的力量但轉瞬即逝,黃羊川的《身體不知道》以「長大」切入生命的回顧,〈隔壁的座位〉是高中同學點燃他的初戀與成長,函數與積分的情感難以跨越愛情或友情的界線,多年之後剩下一通電話與手上仍隱疼的咬痕;〈回家〉做了一個童年的夢境,媽媽說爸爸要出遠門賺很多錢,而醒來之後父親也不再回家;〈馬陸漫跑〉以努力跑過成群馬陸佔據的街道,連結祖母與學弟的死亡紀事,在現實與愛情和親情的回憶中,生者的存在有如馬陸般,一些圍者哭泣、另一些爬向不知名之處。

於是,家庭的崩毀與性取向的基因,成為黃羊川面對成長的苦痛,當劃下傷口,他會流出血和蜜,血是腥澀、而蜜是甜美,「血和蜜」是黃羊川創作的核心,也是長大的代價。他用〈搬家〉寫出家人的離散和情人的告別,從熟悉的租屋搬到另一個租屋,「陌生的房間,即將屬於我」以輕巧的文字顯得情感蒼白沉重,「床邊的牆上,有好幾道裂痕,看上去像是墳上開著一朵花」,在荒涼的文字異境裡,黃羊川勾勒出家的真正意義,以及成長的血和蜜。

「我躺回床,非常安靜,彷彿沒有聲音。」

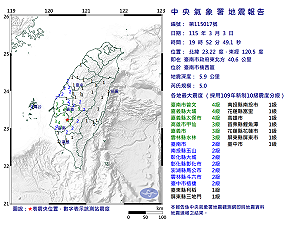

當前熱搜:快訊》19:52臺南市楠西區發生規模5.0有感地震 最大震度臺南市曾文、嘉義縣大埔、嘉義縣太保市4級

黃羊川有2本詩集,《血比蜜甜》和《博愛,座不站》,他擅長利用層疊、破碎的語句和詞性,創造出文字與情感的極大張力,很直接痛擊讀者的情緒。他的散文也是如此,極具詩化的語句以最安靜、簡短的方式排列,毫不喧擾呈現他的生命與思想,但擁有很強烈的爆發力,「我想她最後確實擲中了我,只是裂的是她的心」、「我終究是明白,他也有拍壞照片的時候」、「或許他不明瞭,能牽絆在一起的時刻連不快樂也是快樂」,每一篇散文的結語,都充滿無窮的韻味,除了文字本身的意義,溢於詞語的冷靜和冷漠之下的熱情,構成了黃羊川說故事的魅力。

讀著《身體不知道》,就好像讀著黃羊川的日記,他獨白寫下種種情事的荒蕪與遺憾,夾雜著書評、劇評、對女性主義、鄉野信仰或多元成家的思考。黃羊川的「開端」充滿異鄉人情調,在誠實解剖情感與記憶之際,那清晰的價值反思注入其間,讓獨白公開成對世界的宣言,也是「開端」作為劇本的功能:建立角色、調性和主題。

《身體不知道》的「中段」只有一篇散文〈沒有住址的人〉,黃羊川從故鄉彌陀開始書寫生命中的每一個地址,直到都市之中,「離開」成為地圖上永恆的標誌,因為離開,所以到來或回來,因為離開,所以他是「沒有住址的人」,這也是成年人的焦慮。存在,需要依賴空間或時間嗎?存在,需要依靠肉體或思維嗎?〈沒有住址的人〉反覆辯證著存在與認知的意義,詩人成為哲學家,不過他的「中段」才開始敞開,答案仍在尋找,也或許問題正是問題本身。

「中段」仍在進行當中,如何書寫「結尾」?《身體不知道》以「預言失靈的時候」為名作為結尾,最後也是唯一的文章是〈依瑪構〉,依瑪構(Imago)是拉岡闡述「我」的形成過程中的自我影像,是「我」的理想圖像。黃羊川將依瑪構化身為男子,他在泳池之畔想起母親、女子還有男子,他容易記住作過的夢,他的身體裡有不時準備爆炸的敏感,和義無反顧,直到這個句子:

「他相信讓身體疲累至足以接近涅槃原則的時候,身體便不會知道,而無夢的長睡便會是澈底的修復。」

生命的「結尾」該如何可能?每個人都該有寫劇本的能力,黃羊川寫下了他的預言,又預測了預言失靈的時候。《身體不知道》讓一切都安靜,適合好好寫劇本。

【黃羊川簡介】

得說些事讓你們知道,雖然我亟欲抹除自己的痕跡,喜歡的不喜歡的,走過的路看過的物;去過的地方很多,但最喜歡待在家裡;生於高雄現住在台北,曾獲水沙連文學獎、清園文學獎、道南文學獎、教育部文藝創作獎、全國學生文學獎、宗教文學獎、吳濁流文學獎、香港青年文學獎等;喜歡運動喜歡閱讀也喜歡打電動,認為頭腦也需要重訓,以為呼吸著對方的呼吸是今生最美的風景。著有詩集《血比蜜甜》、《博愛,座不站》。

作者:尚恩

(編按:新頭殼網站與高雄獨立書店「三餘書店」合作,每星期五固定推出書評。)

黃羊川發行的小誌《時間廢棄物》。 圖:三餘書店提供