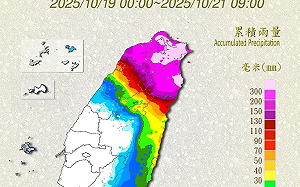

台灣四面環海、日照充足,我們從來不缺風、不缺光,缺的,是一套理性、穩定、可信賴的制度。政府喊出「2026綠能20%、2050淨零排放」,卻在政策執行上步履維艱。數據顯示,截至2025年7月,太陽能裝置量僅14.9GW、離岸風電4.06GW,距離既定目標仍有6.6GW缺口;光電併網量連兩年下滑,預估創史上最低。綠能不是做不出來,而是制度讓人不敢做。

台灣不是技術不行,是制度不行。綠能、漁電共生、儲能、農地審查等規定頻繁修正、甚至溯及既往,導致已通過審查的案場被迫停工或重審。中央允許、地方卡關的情況屢見不鮮,「A縣市通過、B縣市卡關」的現象常見到成為工程人員間揶揄彼此的黑色笑話;更荒謬的是,案場建好後因台電饋線容量不足無法併網,資金閒置、利息流血,信心一點一滴被消耗。

能源問題也不再只是能源問題,而是產業競爭力問題。歐盟CBAM碳關稅上路,國際品牌要求供應鏈使用綠電,但台灣企業面臨「想買買不到、想用用不到」。半導體、電子供應鏈廠商若無法取得綠電與碳憑證,恐失去國際訂單、被排除在低碳供應鏈之外。反觀日本積極發展離岸風電、越南與菲律賓推出補貼與開放市場,台灣若再停滯,只會被邊緣化。

儲能本應是穩定電網、支撐AI與資料中心用電的關鍵,但同樣被制度困住。電力交易商品單一、法規朝令夕改,使資本選擇觀望。「技術成熟、價格下降,但今天核准、明年失效,誰敢投資?」是儲能業者的真實心聲。

台灣具備最好的條件:世界級風場、日照條件、半導體與電力電子技術。但若制度繼續反覆、審查凌駕專業,再多的風光也無法轉成電力。能源轉型不只是口號,它是治理能力與產業命脈的考驗。

我們真正缺的不是風,不是光,而是相信政策、不再害怕明天變調的勇氣與制度。若政府願意回到理性與穩定的軌道,台灣仍有可能在全球綠能競賽中,掌握主動權,而不是站在原地,看風起卻無法啟航。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)