7月9日,中國商務部宣布將台灣八家軍工與造船相關企業列入「兩用物項出口管制管控名單」,聲稱此舉是為履行國際防擴散義務,維護所謂的國家安全與利益。國台辦發言人將此行動政治化,稱之為對「台獨分裂勢力」的嚴正警告。然而,這套說法充斥矛盾,無法掩飾其真正意圖——藉由法律戰形式,對台灣施加政治打壓與認知控制,再次展現其處心積慮扭曲現實、粉飾對台統治幻象的操作手法。

被列入制裁名單的台灣企業,包括漢翔、中科院、國造、中信、龍德等,大多屬於台灣國防自主體系核心,與中國並無任何實質業務往來。中國所謂「禁止出口」,宛如對陌生人宣布絕交,根本無關痛癢。反倒突顯中共對這些台灣戰略性企業毫無掌控能力,其「管制」一詞是象徵性恫嚇,然而,此操作已無法打擊台灣,反而間接證明中共對台灣主權缺乏實質控制權。

中共所謂的「出口管制」是法律戰的一環,其核心邏輯在於透過中國國內法架構對台灣行使長臂管轄,製造台灣屬中國一部分的假象,這種將台灣企業視同中國境內實體的行為,是對現實秩序與國際認知的扭曲,暴露中共對於台灣持續推進國防自主、軍民整合、防衛韌性的恐慌,也反映出其對外交困與統戰失敗的深層焦慮。

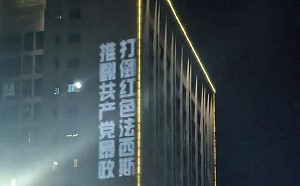

近年來,隨著中共軍機擾台常態化、灰色地帶行動升級、輿論與法律戰交叉進行,對台策略已明顯由軟性統戰轉為高壓恐嚇。然而無論是片面開通M503航線、發動大規模軍演、還是今天這種看似「依法」的出口管制,都無法改變一個根本事實:中共不統治台灣,對台灣人民與企業並無司法與行政正當性。台灣是一個實質存在、民主自由的政治實體,中共越是企圖用法律包裝其意識形態與霸權野心,只會讓國際社會看清其虛假與荒謬。

事實上,中共這一波制裁宣傳,更多的是自我安慰式的政治表演。當前的北京政權對內壓力巨大、外交四面楚歌、科技發展受限,其「中華民族偉大復興」敘事陷入僵局,對外唯一仍能號召民族主義情緒的議題,就是拿台灣開刀。所謂制裁,實則是對失控局勢的象徵性「反擊」,是面對統戰破產的氣急敗壞,是對「賴政府」持續揭示國家定位的惱羞成怒。

台灣人民早已看穿中共這種脅迫手法,也不會因為制裁或恫嚇而動搖走向自主、自由與國際社會的方向。中共以為可以透過一紙禁令壓制台灣軍工發展,實則只會促使台灣更加重視自主國防與軍民整合體系。這種政治性法律戰的結果,只會進一步鞏固台灣的戰略共識與全民防衛意志。

中共若真想維護和平與穩定,首要應該做的不是對台灣無理打壓,而是面對現實、尊重兩岸實際分治的事實,停止對台灣民主制度與主權意志的持續攻擊。所謂的「懲戒台獨企業」,不過是暴政者的自我陶醉,是極權政體在統治力衰退下的虛張聲勢。歷史已經一再證明,壓迫不能帶來統一,只有尊重與對話,才能接近和平。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)