在苗栗縣,一名男子因在車內發動引擎且酒測值達0.66,遭警方依公共危險罪移送並按照道路交通管理處罰條例開出十二萬五千元罰單。不服的男子提起行政訴訟,結果苗栗地方法院行政訴訟判決撤銷了這張罰單。

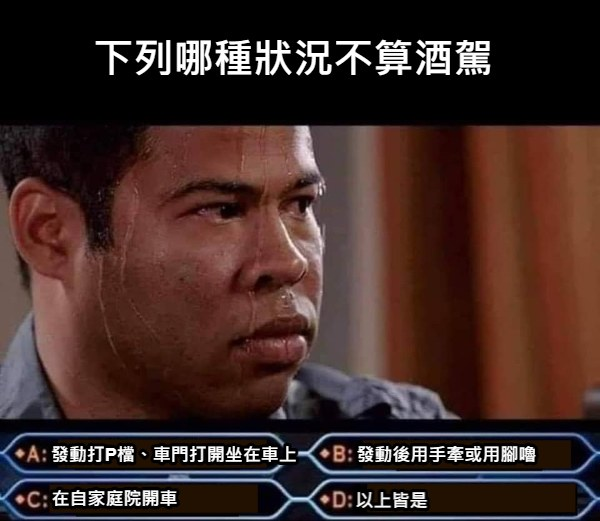

行政法院的判決認為,雖然男子車輛發動且腳放在油門上,但考慮到車輛處於P檔且駕駛座車門開啟,無法確定男子有駕駛車輛的主觀意圖,且行為上也不符合「駕駛」的定義。此案例顯示,決定一個行為是否構成「駕駛」並非僅與引擎是否發動相關,而應綜合考量行為人的主觀意圖及客觀行為。

該案例引用了多個法院的判決來支持這種「主客觀綜合判斷」的方法。例如,最高法院在一項判決中明確指出,「駕駛」的定義是「有移動交通工具之意圖並實際控制或操控交通工具」,僅啟動引擎而無移動車輛之意圖則不構成「駕駛」。

法院的這種判斷方式強調了公共危險的成分。刑法和行政法的處罰旨在防止酒駕,避免對其他行人或用路人造成危險。如果案件中沒有發生公共危險,則沒有處罰的必要。

因此,雖然建議大家避免酒後駕車,但如果只是在車內喝酒並休息,卻因此遭開罰單,則應進一步訴願或提起訴訟以保護自身權益。重點在於確認是否存在公共危險的情況,並非單純因為在車內喝酒或休息就應受罰。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)