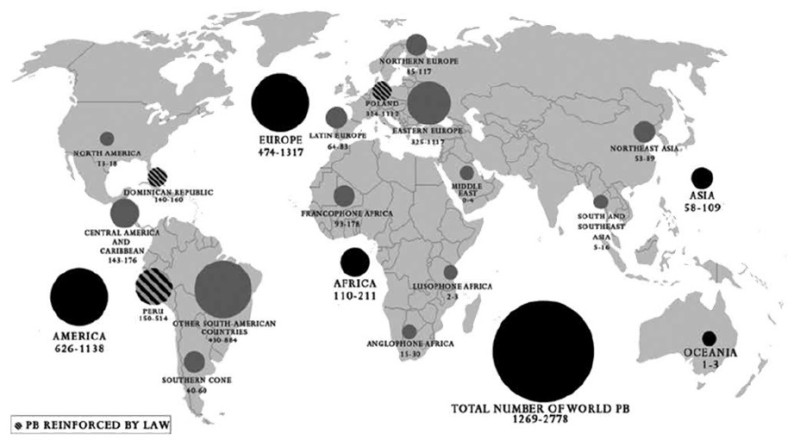

根據先前曾受邀來台分享歐洲經驗的辛特默教授(Yves Sintomer)等所主編的參與式預算全球報告,在2010年,世界上參與式預算就已高達1,500件,在五大洲的各個城市以不同規模、不同語言被實踐;在2013年版的報告書中,參與式預算的案例數統計更接近2,800件,三年內成長87%。這股參與式預算的風潮也在2014年九合一大選期間吹到了臺灣政壇,臺北市市長柯文哲打著「開放政府、公開透明、全民參與」的標語,首開政治人物之先,將參與式預算納入政見,目前除了臺北市以外,新北市、臺中市及高雄市也可見參與式預算的推動。綜觀全球的都市治理,結合公民參與的治理模式幾乎標記了當代跨國界的政治文化,也因此當我們鳥瞰參與式預算的世界分佈(下圖一),將會發現它儼然是一幅世界圖像(world image)。

圖一 參與式預算的世界分佈(Sintomer等編,2013:14)

回溯這幅世界圖像的成形,可以說,參與式預算的全球之旅始於一個基本的想法─老百姓有權決定公共預算該如何分配與執行,而這個想法在巴西愉港(Porto Alegre)的參與式預算被發現能納入更多人民的聲音、帶來公共資源的重分配(redistribution)並且對弱勢群體進行培力(empowerment)之後,參與式預算被視為更靠近真民主的社會實踐,其也伴隨著愉港故事的流傳而從南方國家擴展到北方國家[1],並且更加深入世界各個角落。然而近年來學者觀察到,並不是在全球各地推行的參與式預算都能夠達到深化民主、實踐社會正義之效,因此一些相關文獻也從全球化的角度出發,分析參與式預算的關鍵特徵。

綜觀參與式預算的全球發展,格努拉(Ernesto Ganuza)與白歐齊(Gianpaolo Baiocchi)教授在其2012年的論文中指出,參與式預算的「模糊性」(ambiguity)使其得以順利推展到全世界,因此參與式預算才能夠包容不同行動者的利益,受到學界、政界與公民社會的歡迎。

回溯歷史,以1990年代後期為界線,參與式預算的全球之旅可以分為兩階段。在第一階段,也就是1990年代前中期,參與式預算從愉港擴散到巴西各地以及南美洲各國,此時,參與式預算仍是一系列行政體系改革中的一環,搭配其他革新一起執行。而這一系列的改革以實踐社會正義為目的,具有基進民主(radical democracy)的性格,在這樣的架構下,參與式預算帶有左派的價值意涵。1990年代後期,參與式預算的發展進入了第二階段,1996年,聯合國人居署(UN-Habitat)在伊斯坦堡會議上認可參與式預算是「善治」(good governance,直譯為良好的治理)的最佳實踐(best practice),因此聯合國與世界銀行在1990年代後期到2000年代初期進一步把參與式預算推展到歐洲、亞洲與非洲。值得注意的是,當參與式預算被視為跨越國界與政治光譜、使公民能夠參與且達到善治目標的一種政策工具時,參與式預算在價值上其實也被中立化,不再與左派價值連結在一起;換句話說,參與式預算在價值上的中立使得它廣納政治光譜上的各種立場及附帶的各種利益,卻也造成了參與式預算的模糊性:首先,究竟參與式預算到底是什麼,以及它應該要做什麼?換句話說,執行參與式預算的目的為何,又它的制度如何設計?再者,究竟參與式預算應該是要在既有預算體制之外還是之內執行?既有體制應該如何配合參與式預算進行調整?因此參與式預算與行政部門的關係是十分模糊的。故參與式預算的制度設計在各地都很不同,但也帶來不一樣的成效與結果。

[1] 南方國家又稱為全球之南(Global South),指的是非洲、拉丁美洲、及亞洲發展中國家。相對於此,北方國家又稱為全球之北(Global North),指的是北美洲、歐洲東亞等已開發國家。

本文作者:許晏庭(美國哥倫比亞大學社會學系碩士班學生、青平台特約撰稿人)、張婉慈(青平台基金會審議民主中心主任)

系列文章:第四屆北美參與式預算國際年會紀實 http://newtalk.tw/opinion/view/37163

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)