國民黨主席鄭麗文本月8日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」,因活動中紀念包括共諜將官吳石,引發「敵我不分」批評,而鄭麗文則稱是緬懷白色恐怖受難者,而非緬懷吳石。前政務委員張景森今(12)日撰文表示,「白色恐怖」一詞是左派用詞,用該詞來形容威權時期政治受難者,恐會套入中共所述內戰史觀,並呼籲用「威權迫害」或者「威權恐怖」來取代「白色恐怖」

張景森今日以「別把台灣民主運動歷史套進國共內戰的紅白對抗框架」為題,撰文表示台灣民主化,是一段對抗軍事戒嚴威權體制的歷程。這個高壓體制缺乏正當法律程序、踐踏人權、濫用國家權力去整人。「我們害怕,也痛恨的,是這種會把人吞沒的「恐怖統治」。國家拿司法當武器,對付異議者,這才是我們起身反抗的理由。」

現正最夯:高雄恐變天 ? 他直指賴瑞隆「人設崩塌」還斷言 : 拿60萬票就該偷笑

針對描述威權時期政治迫害,多數人慣用「白色恐怖」這個名詞。但是張景森表示,「白色恐怖」這四個字他只同意一半:「恐怖」是用對的,「白色」是用錯的。他指出,這個用詞來自法國大革命、俄國革命的傳統。「白色」指的是反革命陣營,「白色恐怖」用來指控反革命陣營鎮壓革命者及進步人士的殘酷行為。

張景森表示,後來中國共產黨也大量沿用,控訴國民黨對共產黨與左翼運動的鎮壓,統稱為「白色恐怖」。這個用語一方面指控國民黨是殘暴的反動派;另一方面把對抗國民黨的紅色戰士塑造成進步的革命份子,犧牲的人是可敬的烈士,以激起大家反抗的決心並鼓舞士氣。

他指出,台灣的民主運動不是一場國共內戰的延伸。反對國民黨的人,從左到右都有;我們要的,是結束威權、走向民主自由的憲政。可是「白色恐怖」一叫出口,整個民主化敘事就容易被拉進紅白對抗。

當前熱搜:美伊戰爭將超過12天? 防伊朗導彈報復 數百美軍從烏代德基地撤離

張景森表示,今日中國講台灣戰後史,就是用內戰延伸的框架:島內的地下黨和「反革命」的國民黨殊死鬥爭,遭到蔣政權以白色恐怖鎮壓、殘酷清洗,描寫成慷慨就義的英勇事蹟,還拍成電視劇。這種「歷史目的敘事」的潛台詞,就是為了祖國統一、效法先烈,大家要繼續奮鬥。你去馬場町,現場紅統鼓吹的人士要說的就是這一套。「這種紅白對抗的框架扭曲了台灣民主運動的歷史。把2300萬人爭取自由的努力,硬是塞回他們的內戰劇本;按照這個劇本,台灣人民等於不存在,只要國共和解、兩岸就能和平,就能完成祖國的統一。」

他也強調,台灣人民真正反對的是任何顏色的威權。只是剛好那時候的威權被共產黨指控是白色恐怖而已;到了今日,紅色威權的手段更不在話下。「如果我們繼續不加思索地使用『白色恐怖』,承接了中共的內戰語彙,那也難怪馬場町這個全民安慰受難者、反思國家暴力的空間,會被紅統當成『革命烈士』的祭壇,也被鄭麗文用來表演兩岸求和的大腿舞。」

針對「白色恐怖」用詞爭議以及緬懷威權時期遭政治迫害政治受難者,張景森建議,應該把焦點拉回來。大家紀念與反省,是為了兩件事:第一,提醒台灣不要再回到威權;第二,把這段經驗放在普世人權的座標上,對準世界上任何仍在發生的威權統治。反對任何國家用司法與警察去壓制公民自由;支持普世的司法公正、民主選舉、言論結社自由。

張景森還建議,在正式場合應該用更準確的法律用語,日常使用「威權迫害」或者「威權恐怖」來取代「白色恐怖」。也可以這樣折衷處理:主標用「威權迫害」,括號註明「俗稱白色恐怖」,並且交代這個詞的歷史來源與侷限,避免被紅白化。「這不是粉飾歷史,而是把歷史放回對的價值坐標:人權、法治、責任。從頭到尾,我們反對的就是一切的政治恐怖、一切顏色的恐怖。」

他認為,當大家開始用「威權迫害」、「威權恐怖」重新來命名與教學,受難者的尊嚴、公平,以及「不再發生」的制度工程,才會清楚、堅實,也更能說服下一代。

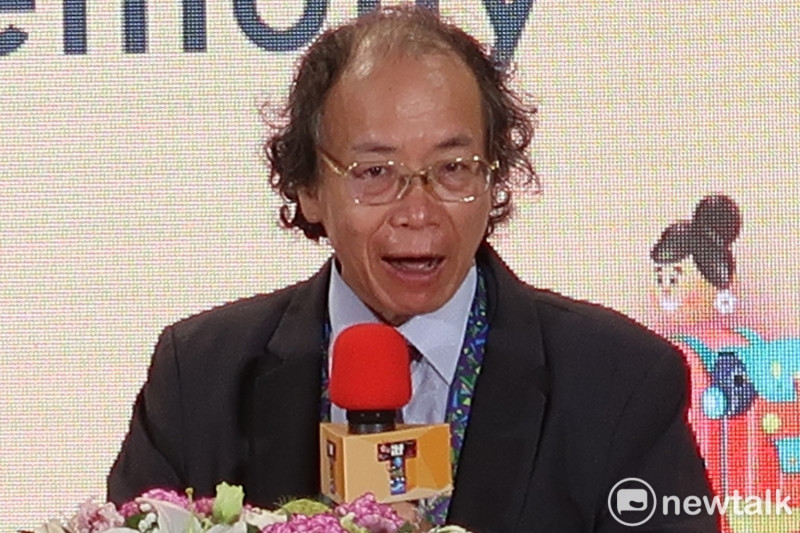

行政院前政務委員張景森。 圖:林朝億 / 攝(資料照片)

國民黨主席鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】,鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主,但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字,並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖:張良一/攝

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】,鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主,但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字,並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖:張良一/攝