在短短數週之內,台灣兩位最具象徵性的女性政治領袖,副總統蕭美琴與前總統蔡英文先後登上歐洲舞台,為台灣發聲。一位在布魯塞爾的歐洲議會,出席對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會;一位在柏林自由會議(Berlin Freedom Conference),向歐洲政界與民間領袖重申民主與和平的價值。這是一場外交接力:蕭美琴先登場發聲,蔡英文再擴展視野,把台灣的民主與韌性帶進歐洲的公共對話。

「韌性」是民主制度得以存續的關鍵

蕭美琴在布魯塞爾的演說,以「全社會韌性」(Whole-of-Society Resilience)為題,闡述台灣面對威權壓力下的安全新語言。她談的不只是國防,也包括能源韌性、資訊安全、災害應變與媒體識讀。她指出,安全的基礎不在武力,而在社會的整合力;唯有公民社會、政府與產業共同合作,民主體制才有抵抗外部滲透的力量。這樣的語言,既是政策框架,也是價值宣言,一種以開放、透明與信任為核心的安全觀。

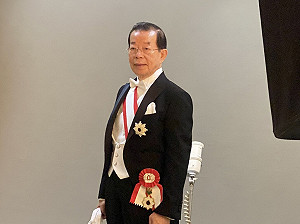

蔡英文在柏林的談話,則以「自由與韌性」為主軸,延續她任內的民主防線論述。她回顧柏林圍牆倒塌的歷史,指出那場象徵自由戰勝威權的時刻,至今仍提醒我們:自由必須被持續捍衛。她警示民主世界面臨的挑戰,舉凡假訊息、灰色地帶作為、網路攻擊,並強調「韌性」是民主制度得以存續的關鍵。從選舉制度到數位防衛,從半導體產業到全民防衛動員,台灣以具體行動讓民主不只是理想,而是可被實踐的治理能力。

台灣女性領導人的外交敘事線,與1325號決議的精神遙相呼應

全站首選:川普關稅遭判違法!林濁水:台美協議肯定會在下階段發揮正面作用

從布魯塞爾到柏林,兩場演說共同勾勒出台灣女性領導人接力推進的外交路線:蕭美琴提出行動語言,蔡英文升高為價值論述;前者立足於安全架構的重組,後者則將台灣放入全球民主韌性的脈絡。這樣的外交布局,不只是延續,更是轉化,凸顯台灣從被動防禦走向主動建構,從「被看見」走向「能發聲」。

這條外交敘事線,也與2000年聯合國安全理事會第1325號決議的精神遙相呼應。該決議在第4213次會議通過,是安理會首次聚焦「婦女、和平與安全」(Women, Peace and Security, WPS)議題,強調戰爭對女性的影響,以及女性在預防衝突、和平談判與重建中的重要角色。它要求各國政府將性別觀點納入安全決策,確保女性能在維和與重建中參與決策與執行,也是全球安全觀從「軍事防衛」走向「社會平權」的重要轉折。

「女性參與和平與安全」落實於外交現場

蔡英文與蕭美琴的外交語言,正是在這個歷史脈絡下展現出1325號決議的現代延伸。她們以女性領導人身分,把「安全」從權力平衡轉化為制度韌性,把「和平」從停火協議轉化為民主社會的自我修復力。她們不只是象徵性的出訪,而是將「女性參與和平與安全」落實於外交現場。

台灣的女性外交,展現的不只是「柔性路線」,而是一種兼具理性與情感、理念與行動的國家表達方式。蕭美琴與蔡英文以她們的語言風格,讓民主外交更有溫度,也更具深度。她們談合作而非對抗,談韌性而非脆弱;這樣的語言風格,讓台灣的外交有了新定位,不是尋求同情,而是分享經驗;不是被動應對,而是積極貢獻。這種外交語彙的更新,也與現任賴清德政府的持續努力相呼應:台灣的民主外交正在以制度為軸、以多元為力,讓國際社會看到一個成熟而堅定的民主夥伴。

今日台灣,民主韌性已成為共同資產

從布魯塞爾的實踐到柏林的宣示,蕭美琴與蔡英文以外交接力展現台灣的韌性,也讓1325號決議的精神在亞洲島嶼上得以具體化。她們的行動證明,女性在國際關係中不只是代表性存在,更能為和平、安全與合作注入新的視角。而今日的台灣,無論由誰領導,這份民主的韌性都已成為共同資產,是一個由男女領導者、公共官員與公民共同構築的價值體系。當世界在威權擴張與戰爭陰影中尋求秩序,台灣正以開放、堅定與包容的外交語言發聲,證明和平與尊嚴屬於所有相信民主的人。

(作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長)

蕭美琴在IPAC峰會發表演說。 圖:翻攝IPAC X(前推特)

前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表公開演說。 圖:Berlin Freedom Conference YouTube頻道網頁