儘管中國在未來的產業諸如人工智慧、再生能源、機器人等領域追求全球主導地位,其經濟衰退卻是一個無法掩蓋的事實。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)稍早報導,「內捲化」(involution)正在侵蝕中國經濟:它陷入了激烈的競爭循環,這種競爭正在摧毀利潤,引發工人之間殘酷的競爭,並加劇了通貨緊縮的惡性循環。

報導指出,內捲化意味著,即使經濟的大部分領域仍在進行一場逐底競爭,這有可能導致普遍的停滯。

當前熱搜:全台各大宮廟國運籤一次看!示警 2026 走勢動盪交錯

價格戰和供應過剩也日益成為地緣政治的負擔。中國工業品出廠價格下跌已進入第四年,而消費者價格幾乎沒有變化,顯示需求不足。由於國內市場供應緊張,中國製造商的出口量不斷增加,而世界各國政府則抱怨廉價中國商品的湧入損害了當地產業。

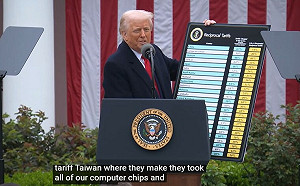

隨著中美貿易緊張局勢再度升溫,川普政府認為,中國經濟的這些弱點將使北京在談判中處於弱勢,而美國可以透過對中國出口產品徵收額外關稅來給中國帶來更大的痛苦。

未來一周,中國領導人將召開重要的政策制定會議,討論國家下一個五年規劃時,內捲化將成為首要議題。他們面臨著一場高風險的平衡之戰。預計技術創新仍將是北京路線圖的決定性特徵,然而,即使政策制定者正在權衡新的刺激內需的舉措,這項產業政策也可能強化或加速產能過剩和價格戰的模式。

當前熱搜:川普首度主持「和平委員會」 對聯合國1.6億美元欠款終於付了

報導指出,經濟學教科書中不會出現「內捲」這個詞。它通常指過度競爭,但如今已成為一系列弊病的簡稱,尤其是通貨緊縮和產能過剩。在人類學中,“involution”用來描述一種沒有進步的變化。

2020年,「內捲」這個詞首次在中國社群媒體上流行起來,主要被中國年輕人用來形容學習和工作的辛苦。隨後,「內捲化」開始被用來描述行業中類似的動態,即供需不匹配引發了激烈的價格戰。

報導指出,在過去幾年房地產市場低迷的背景下,中國大力發展製造業,將其作為經濟成長引擎,向製造業企業提供補貼和貸款,尤其是在中國政府青睞的高科技領域,例如電動車和太陽能板。同時,房地產市場的低迷也打擊了消費者信心,導致家庭更謹慎地保管儲蓄和支出。

當產品過多而需求不足時,企業會採取降價來吸引客戶並清理過剩庫存。以汽車產業為例,中國有100多家電動車製造商都在為生存而戰。今年早些時候,電動車製造商推出了一系列降價和促銷活動,消費者可以以不到8000美元的價格購買比亞迪汽車。根據中國汽車流通協會的調查,今年上半年只有30%的汽車經銷商獲利,近3/4的經銷商至少有部分汽車以低於成本價的價格售出。

從短期來看,這可能對消費者有利,但也可能損害家庭利益,因為企業會採取削減成本的措施:限制薪資成長、暫停招募、裁員,並擠壓供應和銷售鏈上的其他所有人。

中國受薪階級正感受到壓力,員工長期以來一直抱怨該國的「996」工作制——每週工作六天,早上9點到晚上9點。最近,工人們開玩笑說,這個工作時間已經更新為「007」——從午夜到午夜,每週工作七天。

北京先前曾駁斥美國和歐洲對中國產能過剩的擔憂,但中國官員隨即不得不採取「反內捲化」和打擊「無序價格競爭」的政策。

政策制定者面臨一個兩難:要嘛大幅削減產量,這可能會導致經濟成長崩潰;要嘛緩慢行動,這可能會導致問題惡化。

迄今為止,中國採取的是漸進式的供給面改革策略。各政府部門推出的零散指導方針主要集中在停止低於成本的定價,並透過加強監管和抑制新的生產投資等措施來抑制過度飽和產業的產能。迄今為止,這些努力主要集中在幾個過度內捲化尤為明顯的行業,例如鋼鐵、煤炭、電池、電動車和外賣。

近期經濟數據表明,這些努力已開始取得一些成效。近幾個月來,工業生產和投資成長有所放緩。 8月工業企業利潤飆漲20%。 9月份生產者價格通貨緊縮有所收窄。

中共機關報《人民日報》最近發表的一篇社論也承認中國經濟存在一些問題,但還是暗示這些問題是中國產業轉型過程中的陣痛。