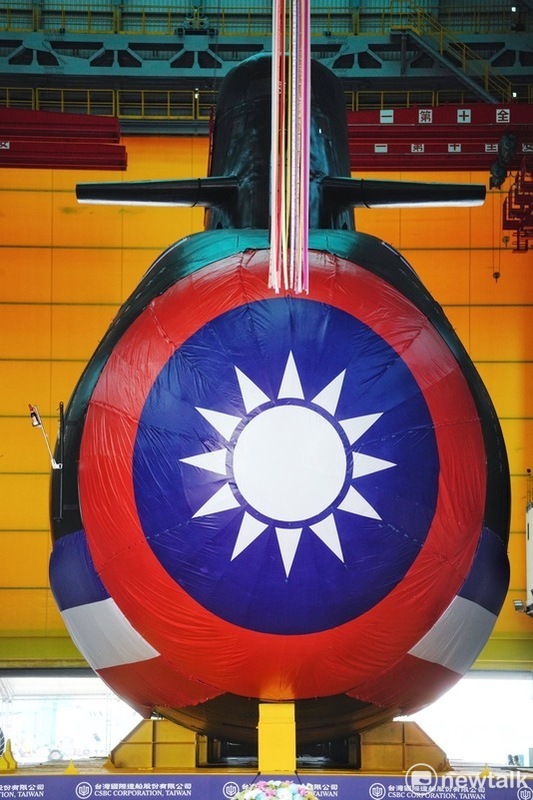

台灣自2016年正式啟動國造防禦型潛艦(Indigenous Defense Submarine, IDS)計畫,耗資530億元打造的原型艦「海鯤號」,原定於2025年9月底完成海上測試(SAT)並於11月交艦。然而,國防部長顧立雄坦言,交艦時程「具有挑戰性」,顯示計畫在戰鬥系統(戰系)與儎台整合上面臨極高技術難度。這一現實不僅反映潛艦建造的複雜性,也揭示了台灣在追求國防自主的過程中,技術能量積累的重要性遠超於面子問題。本文將從潛艦建造的技術挑戰、國際經驗、國造計畫的長期價值,以及面子文化的負面影響等面向,論述為何技術積累應成為核心焦點,而非追求短期的宣傳效果。

潛艦建造的技術挑戰:從無到有的艱難旅程

潛艦建造是當今軍事工業中最複雜的工程之一,涉及多學科整合,包括機械工程、電子系統、聲學設計、武器系統、電力推進等。對台灣而言,IDS計畫是從零開始的挑戰,缺乏潛艦設計與建造的歷史基礎。顧立雄提到的戰系與儎台整合困難,正是潛艦建造的核心瓶頸。戰系包括雷達、聲納、武器控制系統等,需與潛艦的物理結構(儎台)無縫整合,確保在高壓、密閉的深海環境中穩定運作。這些技術不僅要求精準的工程設計,還需要長期的測試與驗證。

現正最夯:B-52H掛彈進黃海! 中美戰機群爆最大空中對峙 美日演習韓缺席內幕曝光...

此外,潛艦的靜音性能、潛深能力、武器效能等,皆為關鍵指標。例如,IDS計畫宣稱潛深將優於中國同級柴電潛艦,並搭載Mk 48魚雷,具備擊沉數千噸級戰艦的能力。然而,這些性能的實現仰賴於無數子系統的整合與優化,任何一環的失誤都可能導致整體失敗。相較於建造飛機或軍艦,潛艦的容錯率極低,因為其運行環境極端且無可退路。這種技術門檻,註定了IDS計畫不可能一蹴而就,必須仰賴長期試錯與經驗累積。

國際經驗:潛艦建造的漫長學習曲線

回顧主要潛艦建造國家的經驗,無一不經歷數十年的技術迭代。日本的現代潛艦發展始於1960年代的渦潮級(Uzushio-class),歷經春潮級(Harushio-class)、親潮級(Oyashio-class),直到如今的蒼龍級(Soryu-class)、大鯨級(Taigei-class),每一步都伴隨著技術升級與教訓總結。例如,蒼龍級的AIP(不依賴空氣推進系統)技術,使其具備更長的潛航時間與靜音性能,但這是日本在潛艦建造上近半世紀的成果。同樣地,南韓從1980年代引進德國技術建造張保皋級(Jang Bogo-class),到如今的島山安昌浩級(Dosan Ahn Changho-class),也花費了數十年時間,才逐步掌握潛艦設計與建造的核心技術。

這些國家的經驗顯示,潛艦建造是一個需要耐心與長期投入的過程。原型艦的建造往往是技術驗證的第一步,而非最終產品。台灣的「海鯤號」作為首艘國造潛艦,承擔的是技術探索與驗證的角色,其意義在於為後續艦艇的改良奠定基礎,而非立即成為戰力。因此,過早誇大其性能或急於交艦,只會增加計畫失敗的風險,並損害公眾對國防自主的信心。

現正最夯:「1小時22分」成笑話! 俄烏戰爭邁入第5年!專家批:俄對整體戰事嚴重誤判

國造潛艦的長期價值:技術自主與產業鏈發展

支持潛艦國造的根本理由,在於技術自主與國防安全的長期保障。台灣地處地緣政治敏感區域,潛艦作為海軍的不對稱戰力,能有效提升威懾能力。然而,潛艦技術高度敏感,國際轉讓受限,台灣難以直接從他國獲得完整技術。因此,IDS計畫的價值不僅在於建造一艘潛艦,更在於建立自主研發與製造的能力。

技術能量的積累需要時間與資源。例如,潛艦的聲納系統需要精確的聲學設計,以在複雜的海底環境中探測目標;推進系統的靜音技術則涉及材料科學與流體力學的突破。這些技術無法一蹴而就,必須透過反覆試驗與失敗來精進。IDS計畫的每一步進展,無論是成功還是挫折,都為台灣累積了寶貴的技術數據與工程經驗。此外,潛艦建造還帶動國內產業鏈的發展,從鋼材製造、精密加工到電子系統整合,皆有助於提升台灣的工業能力。

相較之下,面子問題——如過分誇大計畫進度或性能——對國防自主的貢獻微乎其微。早期宣傳中,IDS計畫被塑造成能迅速超越中國同級潛艦的「神器」,這種好大喜功的論調不僅脫離現實,也為計畫設下不切實際的期待。一旦進度延宕或性能未達預期,公眾的失望可能轉化為對國造計畫的質疑,進而削弱對國防自主的支持。

面子文化的負面影響:短視與資源錯配

台灣的「剪綵文化」與好大喜功心態,在IDS計畫中顯露無遺。計畫初期,官方與部分媒體過分渲染「海鯤號」的性能,宣稱其數位化程度、靜音性能與武器系統皆領先區域對手。然而,潛艦建造的複雜性決定了原型艦不可能一步到位。這種過早的宣傳,不僅誤導公眾,也為計畫團隊施加了不必要的壓力。

更嚴重的是,面子文化可能導致資源錯配。例如,為了追求交艦時程而倉促完成測試,可能犧牲潛艦的品質與安全性;為了展示成果而投入大量預算於宣傳與儀式,則可能排擠技術研發的經費。這些行為不僅無助於計畫的長期成功,還可能損害台灣在國際上的信譽。

反觀日本與南韓的潛艦計畫,兩國在建造初期均採取低調策略,專注於技術驗證與問題解決,而非急於展示成果。這種務實態度確保了技術的穩健發展,也為後續的量產奠定基礎。台灣應借鑑此經驗,將資源與注意力集中在技術積累,而非短期的面子工程。

踏實前進,技術為本

「海鯤號」的建造是台灣國防自主的里程碑,但其意義不在於一艘潛艦的成敗,而在於技術能量的長期積累。潛艦建造的複雜性與國際經驗表明,從無到有的過程需要耐心與試錯,而非急功近利的宣傳。IDS計畫的真正價值,在於為台灣建立自主的潛艦設計與製造能力,進而強化國防安全與產業鏈發展。因此,台灣應摒棄面子文化,專注於技術研發與問題解決。無論「海鯤號」的海上測試結果如何,其經驗教訓都將成為後續艦艇的寶貴資產。唯有踏實前進,以技術為本,台灣才能在潛艦國造的道路上走得更遠、更穩。面子問題終將隨時間淡去,但技術能量的積累,將為台灣的國防自主奠定堅實基礎。