中共第二十屆四中全會將於2025年10月20日召開。官方預告聚焦於「十五五規劃」與黨的建設,但真正的焦點,恐怕落在高層權力運作的裂縫與人事真空的重組。自二十大以來,中共軍政高層人事動盪不安,腐敗醜聞接連爆發,有人被清除、有職位懸缺、有高官「下落不明」,整個體系陷入「出缺與補位並行」的異常狀態。這不是單一事件,而是一場系統性的塌方。

高層塌方接連上演:補位速度看「嫡系指數」

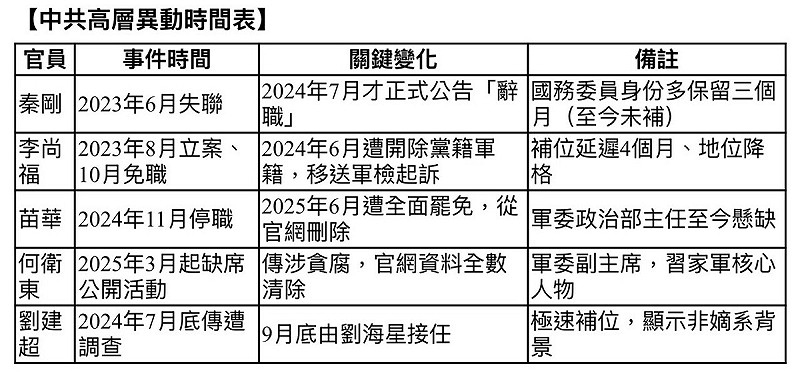

近兩年中共高層出現多起高官落馬與神秘失聯,尤其集中在外交與軍事兩大權力核心。但更令人關注的,並非僅是這些人的下台,而是事後「補位」的拖延與處理的選擇性邏輯。

從這張表中可見,補位速度與是否屬於「習近平親信圈」呈現明顯反比。秦剛、李尚福、何衛東皆被視為習家軍成員,因此其職位處理被明顯拖延,而非嫡系的劉建超,則幾乎在傳出消息未官宣二個月內就被替換,換上紅二代、外交官二代、國安會親信劉海星。這套用人邏輯的選擇性處理,已成為權力困局的根本體現。

軍中高層「雙中斷」,軍委權力體系近乎癱瘓

特別值得關注的是,解放軍的政治與軍事中樞,出現了罕見的「雙中斷」現象:

苗華落馬後,軍中最關鍵的「政治工作部主任」職位長期懸缺,這不只是人事空位,更代表解放軍失去了組織政治領導的中樞指揮。

何衛東神隱,自2025年3月起從公眾視野中消失,至今未有正式通報。軍方對外僅以「不知情」應對,並將其所有官網資料清除。

在這樣的權力真空中,唯一尚存的軍委副主席張又俠,一人獨撐全局。這位出身陝西軍工系統的紅二代,是習近平最早倚重的軍中盟友,如今成為軍中唯一高階穩定存在的將領。

但這種集中於一人的權力結構,看似穩定,實則危機四伏:一旦張又俠因健康、政治或信任問題出現變化,軍委結構恐瞬間崩解,整個軍事指揮體系將無人接續。這正是「定於一尊」政治體制的致命弱點。

習近平的用人哲學:信任慢、清洗快、補位難

從上述人事異動觀察,可歸納出習近平用人的三條潛規則:

- 任用窄化:人事集中於少數「可信之人」的小圈圈,人才池日益枯竭,導致任何高層出缺都難以即時補位;

- 忠誠是風險:親信落馬機率反而更高,所謂「忠誠優先」的用人標準,反成政權最不穩定的環節;

- 非嫡系即補位:一旦非習系官員出事,補位迅速完成,說明整體體制早已向「個人評價導向」傾斜。

這套系統導致的副作用是,中共官僚體系全面轉向「保身模式」——唯有沉默與觀望,才能「不出錯」。進取、創新、制度改革逐步消失於政治語境之中。更嚴重的是,制度不再提供升遷路徑,專業技術官僚被邊緣化,形成只剩忠誠而無能力的治理困局。

四中全會:補位,還是蓋棺?

本次四中全會的最大看點,將不是規劃文件或改革方案,而是對過去兩年高層人事崩塌的「定性」與「補位」是否能完成。

這場會議可能扮演三重角色:

對內止血:透過定案與補職,試圖重新穩定高層權力秩序;

對外安撫:藉由高層重組展現「政權未失控」的表象;

對下震懾:利用秦剛、李尚福、何衛東、苗華等案例,強化「無人安全」的政治訊號。

但關鍵問題仍是:習近平是否還有「可用之人」?如果政治任用仍侷限於封閉圈層,而非放寬至制度化的人才範圍,那麼即使人事被補齊,治理能力也不會真正回穩。四中全會若只是權力表演而非結構改革,那麼這場「補位大戲」,頂多只是為體制斷線貼上薄薄膠布。

結語:單一駕駛的體制,無法轉彎也無法剎車

在這場不斷有人「被消失」、制度卻無法自我修復的政治危機中,中共政權已不再是鋼鐵般的極權機器,而更像一座空心的巨獸。

習近平不僅是這台權力列車的駕駛者,也是唯一的乘客。他設計了列車軌道、選擇了車上的人,甚至拔除了所有可以拉下剎車的人。這班列車只能往前衝,卻沒有人知道——它還剩多少剎車距離。