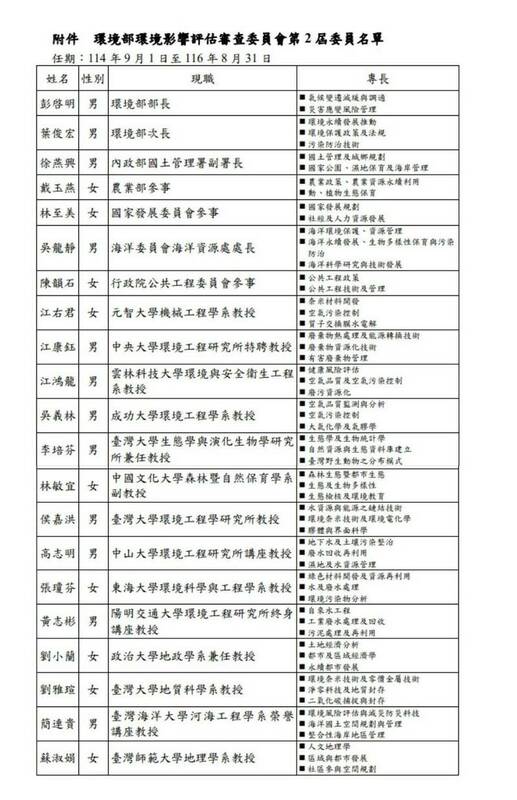

環境部第2屆環評委員名單1日出爐,引起部分環保團體不滿,認為工程與環工類別席次偏高,而醫療、公衛、民間氣候及生態保育代表不足,對此,環境部回應,此屆環評委員現任職於環工科系人數為7人,與歷屆相比並無不同,且遴選過程已落實利益揭露與迴避規範,以維持審查公正性。

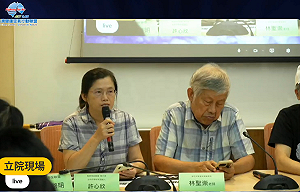

今日《台灣健康空氣行動聯盟》等環保團體召開記者會指出,環境部升格後的第二屆環評委員名單出爐,引發環團強烈反彈,主責氣候變遷的彭啓明部長,第一次任命全國性環評委員,卻讓醫療、公衛代表全面消失,名單上有些環委曾是護航爭議開發案的「血腥環境殺手」,認為工程環委席次過半,可能會全面掌控所有開發案生殺大權,讓台灣陷入更大的環境黑暗期。

當前熱搜:全台各大宮廟國運籤一次看!示警 2026 走勢動盪交錯

對此,環境部回應,今年6月中下旬公開接受各界推薦,共計48個單位提出推薦,累計受推薦人次102次(含重複推薦),實際被推薦人選76人(含環保團體推薦4人,希望未來能踴躍推薦);經遴選委員會遴選後之候選名單為生活環境21位、自然環境15位、社會環境6位,依「環境部環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定,由主任委員(部長)就具有環評相關學術專長及實務經驗之專學學者中遴聘。

此屆環評委員現任職於環工(環科、環安)科系人數為7人,與歷屆相比並無不同,綜酌性別比例依行政院要求應大於40%、改聘席次不得少於二分之一,及必須由遴選委員會遴選後之候選名單中核定聘任,遴選過程已落實利益揭露與迴避規範,並要求所有環評委員填具揭露表,依組織規程第9條規定辦理迴避,以維持審查公正性。

另外,本次名單中環工領域範圍廣泛,有生活環境範疇,涵蓋空氣品質、噪音、振動、水資源、廢棄物與資源循環、土壤與地下水、關注性化學物質及健康風險評估等多項子領域,專業分工細緻且與民生密切相關;例如本屆委員中即有長期從事健康風險評估、大氣化學、廢棄物資源化、水處理與地下水整治等專家,可在環評審查中提出具體、可行的預防與減緩措施。

第二屆環評委員名單。 圖:環境部/提供