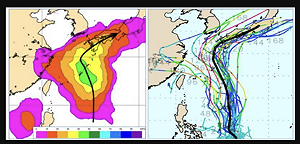

今年全球規模 6 到 7 的強震頻繁發生,地震專家認為全世界可能已邁入「地震活躍期」。不過,中央氣象署地震測報中心則指出,地震學上並沒有對「活躍期」的明確定義,但統計顯示,台灣未來 50 年內發生規模 6.5 以上地震的機率高達 99%,規模 7.0 以上也有 54%,唯獨不會出現規模 8 以上的地震。

根據數據,今年規模 6 以上的地震已超過 90 起。其中,7 月 30 日俄羅斯堪察加半島外海曾發生規模 8.8 強震,日本多地一度發布海嘯警報;8 月 3 日太平洋南極洋脊也發生規模 6.4 地震,顯示不只北半球震動頻繁,南半球同樣活躍。

當前熱搜:10立委互毆遭起訴7人是藍委 王鴻薇控陽謀:目的是擋藍委參選

地震專家郭鎧紋分析,今年 2、3 月全球地震活動相對平靜,但自 3 月 28 日緬甸強震後,地震次數明顯增加,今年以來規模 6 到 7 的地震「非常頻繁」,研判未來規模 8 以上的強震也將更常見。

不過,氣象署地震測報中心主任吳健富強調,「活躍期」這一說法缺乏學術依據。人類有系統性的地震觀測僅百餘年,若從更長時間尺度來看,目前的頻繁震動可能只是「高點之一」,未必能稱作活躍期。

他舉例,台灣近年確實出現多次重大地震,例如 2017 年台南 0206 地震、2018 年花蓮 0206 地震,以及 2022 年台東連續強震。但若將時間拉長至 50 年,甚至回顧歷史上的 1906 年梅山地震(規模 7.1)、1935 年新竹—台中地震(規模 7.1)、1964 年白河地震,以及 1999 年的 921 大地震,就會看見地震頻度的週期性。

當前熱搜:近6萬警受惠!政院核定調高警勤加給 刑事加成提高至8成、勤務繁重加成最多加1.3倍

至於未來地震風險,吳健富表示,台灣陸上斷層長度不足,難以產生規模 8 以上的地震,但鄰近海域如琉球海溝與馬尼拉海溝,因孕震構造龐大,確實存在觸發強震甚至海嘯的可能。

在預警部分,他指出,目前國家級警報在陸地強震發生後 7 至 8 秒即可發出,但若震央位於外海,則需約 15 秒,導致民眾往往先感覺到搖晃才收到警示。氣象署已於東部海域布設海纜監測系統,並計劃向南部恆春海域延伸,以爭取更多預警時間。