美國總統川普政府力推「美國製造」,德州快速成為全球科技與製造業新重鎮,吸引環球晶、台灣電子五哥等加碼投資,但台廠認為,物價與薪資高漲是投資美國嚴酷挑戰,也有半導體業者分析,赴美投資的台商「要把這邊做成美國公司」,若人力都想從台灣調來不切實際。

美中貿易戰爆發至今,在中國 1趨勢下,台廠轉移生產基地至墨西哥,就近服務北美市場客戶,但隨著川普2.0大力推動製造業回流,並對其他國家進口產品課徵高關稅,加上美國客戶要求在地化比率(local content),越來越多台廠選擇以德州為據點,布局美國市場。

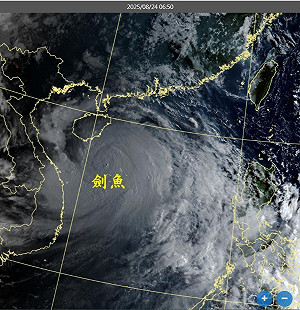

全站首選:穩定天氣即將結束!天氣風險:週三起進入快速變化時期

川普力推美國製造 德州4大優勢勝出

北美台商聯合總會輔導總會長陳世修接受中央社訪問表示,德州分成3大都會區,包含休士頓、達拉斯-沃斯堡大都會、奧斯汀-聖安東尼奧都會區,目前台廠主要分布在休士頓、達拉斯2地;近期最大筆投資案來自環球晶,台達電和系統電等台廠也加碼投資,顯示德州地區受到台廠高度重視。

陳世修表示,達拉斯的產業多元,涵蓋高科技、金融、航空和新興產業電動車等產業,德州儀器的總部也在達拉斯,台廠比較容易找到供應鏈,加上美加墨自由貿易協定免稅優勢,達拉斯位於地理位置的中心點,「德拉斯可能會急起直追,吸引更多台廠進來」。

現正最夯:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

德州官方資料顯示,這10年以來,台廠已經在德州宣布15個投資計畫,總金額將近112億美元,共創造3550個工作機會。

德州不僅吸引鴻海、仁寶、廣達、緯創及和碩電子五哥進駐,陳世修透露,大型螺絲、塑膠射出成型廠等也有意投資德州,主因為德州具備4大優勢,包含土地成本便宜、交通便利、德州勞工充沛,更重要是的是,在德州企業和個人都不用要繳州所得稅;消費水準也相對低,食衣住行比美國東、西兩岸便宜。

AI與太空經濟都在德州 台廠卡位新賽道

群聯電子美國總經理吳宗誠表示,美國是科技的領頭羊,匯集Google、Amazon和Netflix等重要客戶,近年資料中心需求暢旺,群聯不僅加入AI戰局,也與Lonestar、Intuitive Machine等德州公司合作開發出第一個上太空的資料中心。

吳宗誠表示,德州休士頓是太空產業發展重鎮,相較於地球上存有地緣政治等風險,太空可作為極為安全的備份方案,存放機密資料。群聯升級現有的商用固態硬碟(SSD),經歷輻射和搖動等測試,成功符合太空環境條件,台廠可以搭上美國最先進的太空任務非常難得。

特斯拉、超微、HP和DELL等大廠聚集在德州,加上太空產業鏈完整,吳宗誠表示,德州作為科技重鎮,未來將有產業和人才群聚效應,雖然美國關稅政策增添企業經營不確定性,仍看好台美在太空、AI和資料中心等商機合作潛力。

此外,由Open AI、甲骨文和軟銀共同合作的星際之門計畫將在德州展開,華城電機總經理許逸德表示,「算力背後是電」,AI資料中心電力需求是7至8倍,加上資料中心設置接近發電廠,變壓器需要客製化,華城電機出貨交期比歐洲廠快將近1倍,成功獲得星際之門的大訂單。

東元電機在德州深耕已30年,機電系統暨自動化事業群總經理王榮邦表示,德州擁有豐富的石油與天然氣資源,因應ESG、德州石化產業需求和台廠赴美投資等趨勢,東元服務客戶包含石化、製氫、碳捕捉和電子高科技廠商,德州廠專注於生產中高壓馬達與變頻器等高度客製化產品,滿足客戶對美國製造、100%在地生產需求。

德州勞力充沛 物價與薪資高漲成投資挑戰

根據資料顯示,德州的半導體製造能力在美國整體占比36%,光是半導體相關從業人口就高達4.7萬人。德州經濟發展和旅遊局總監克魯茲(Adriana Cruz)表示,德州去年通過「德州晶片法案」,加大力道扶植半導體在地化供應鏈,近6年以來,德州州內的半導體工廠家數成長幅度達44%。

王榮邦表示,德州賦稅低,優秀大學畢業生供應充足,不亞於加州,德州物價也相對加州低,近年在德州設廠的業者越來越多;但這5年投資趨勢帶動,機場人數數量成長2至3倍,薪資、物價水準和房屋稅等也水漲船高,需要繳比以前高的稅,「也有台商反映,現在德州的薪資已經快要追上加州了」。

他說,美國人重視家庭生活,不喜歡要求式、top-down的管理模式,加班一定要事先溝通。有廠商遇到需要加班的狀況,要先把員工找來,提供獎金等誘因,讓員工答應願意加班,「加班沒有標準規則,都要事先溝通」,但也不能發生太多次,否則員工會反彈,認為公司人力不夠,應該要應徵足夠人力,而不是逼員工加班。

化合物半導體廠英特磊董事長高永中分享,美國投資和人力成本一定比台灣高,建廠進度也會比較慢,台商來美國投資一定要準備好,盤點自身狀況;建議赴美投資的台商「要把這邊做成美國公司」,若人力都想從台灣調來,是不切實際的。

德州經濟發展和旅遊局總監克魯茲(圖)表示,德州去年通過「德州晶片法案」,加大力道扶植半導體在地化供應鏈。 圖:中央社

為了因應美國關稅政策,德州成為台廠卡位新賽道。圖為德州達拉斯市區車流景象。 圖:中央社