2025年下半年,台灣政治的裂痕愈加明顯。從去年的地方選舉到罷免案,一連串事件不只反映選民的不滿,更揭示民意結構的根本轉變。朝小野大的民進黨作為中央執政者,卻陷入一種「名有實無」的危機狀態,面對空轉政府、行政失能與話語權潰散的多重壓力,正走向最嚴峻的試煉期。

台灣進入「否決型民主時代」,選民已不再「選出喜歡的人」,而是「否定不喜歡的人」。罷免案中的「不同意票」不再僅是政策評價,更是一種集體情緒宣洩。國民黨儘管缺乏明確改革願景、傾中舔共,仍能穩穩收割反民進黨聲量;民眾黨則因角色模糊、論述分裂而日益失焦。政治信任逐漸變成「負面選擇」,讓台灣陷入制度性失能的危機邊緣。

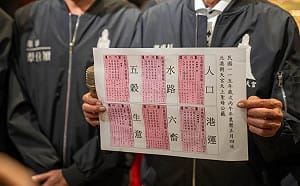

全站首選:2,000萬大獎已刮出兩張!2026金馬年刮刮樂攻略 拚頭獎選哪張? 賺錢率最高的是誰?

民進黨最大問題並非政策方向錯誤,而是施政體感斷裂、話語失效與體制內部掣肘。升息打房與貨幣政策的操作,壓縮了中產與青年族群的未來感。台幣強升未見國家對策,以出口導向的中小企重傷連連、旅遊成本飆升、觀光逆差擴大,卻無人問責、無人解決,放任事端延燒。

高度保守又藍到發紫的事務官系統,卻是人金權一把抓,「有功事務官享」、「有過政務官扛」,2028前最大的國家工程—桃園機場T3工程即為明證,造成工程延宕的事務官節節高升、政務任命官屢屢換人,印證了「鐵打的兵、流水的官」,「官僚即政府」文化,瀰漫在掌握龐大資源、左右選票、預算分配的部會、公屬行庫、國營事業單位,使民進黨失去了改革的槓桿,空有執政之名、無執政之實。話語權流失,更是執政黨的致命傷。

在短影音與社群主導的輿論場中,政策常被簡化為口號、失誤被無限放大。民進黨處於「永遠在澄清」的節奏中,難以重新設定議題主軸。即使有政績,也難以打動群眾。若無法掌握敘事權,再多的努力都只會在網路情緒中被沖刷殆盡。

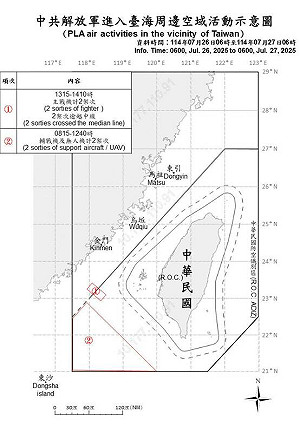

全站首選:美揭露解放軍核試 華時:中國擔心「午夜之鎚」砸在自己頭上

面對這場結構性危機,民進黨若要自救,必須從三方面著手:其一,奪回政策、用人主導權,建立「政治官負責、事務官執行」的明確權責制度,授予政務官實質用人權、事務官負實質成敗責任;其二,重塑公共敘事節奏,將政策包裝成可理解、可體感的「日常語言」;其三,深化地方治理網絡,以鄉鎮生活為本、建立可信賴的政策回饋機制。深化地方組織、行政院北中南中心實質功能;四、民進黨的組織部、社運部、地方黨部,必須重振,不應再只是派系分贓權位的處所,而是真正紮根基層的前鋒。台灣正進入一場民意重組的深水期。

823還有一局,執政黨面對否決型投票,固然深具挑戰,各級組織、各層民意代表,若重拾建黨之初的努力與企圖,當作自己的選戰在打,化不可能任務為可能,何嘗不是振興起弊的契機?這場朝局重構之戰,才剛剛開始,賴總統還有3年任期,距離823還有3周,仍大有可為,若各地組織戰不發揮、未來3年仍侷限於小圈圈的用人格局,可用之人袖手,繼續「綠打天下、藍當官掌權」,改革與抗中,仍舊烏龍踅桌,徒勞無功,1年後、3年後,別說北台灣藍天變色、恐連南台灣的綠地也令人憂!