台灣首次大罷免投票結果出爐,24席立法委員及新竹市長罷免案,「不贊成票」高於「贊成票」,國民黨在這一次的罷免投票全員過關,這確實是一次公民行使罷免權的挫敗,立法院政黨席次依舊保持著「朝小野大」的狀態,未來朝野關係是否還會對抗,恐怕會讓外界感到擔憂。當然依照選罷法規定,罷免成功的要件有二:一是「同意票高於不同意票」,二是「同意票必須超過總選舉票的25%」,當然,這次24席立法委員的罷免結果是「不通過」,然而從這次的投票結果來看,「贊成票」仍具有一定程度的意涵。

仇恨值高:七位贊成罷免過25%

當前熱搜:黃國昌又被嗆超速仔!林子宇凶狠喊新年快樂 發文回嗆:耍流氓的側翼

24位國民黨立法委員中縱然保住身分,但是「同意票」都不少,尤其是王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、葉元之、牛煦庭、羅廷瑋及傅崐萁等七位的「贊成票數」超過門檻(25%),這意味有相當高的地方仇恨值,倘若國民黨沒有強力組織動員的話,結果恐怕會不一樣。當然,從投票行為來看,顯然仍有許多民眾認為這些立委不適任,這也凸顯出公民團體的不容易,面對傳統組織戰的反撲,仍能吸引超過25%的選民投出贊成票。從投票結果來看,民意意涵有二:一是同意續任,二是過去一年表現的檢討。

這七位「贊成票」超過25%門檻的立委,多數是這次罷免名單中最具「罷免成功」的可能人選,負面觀感如此高的原因就是在於過去這一年在國會的表現,傲慢、囂張的行事風格深植人心,倘若經過這次罷免投票後,這幾位立委沒有深刻反省,甚至採取「加倍奉還」的態度,那麼國民黨的支持度勢必會被拖累,這從近期民調可以證明,國民黨的支持度依舊低迷,換言之,雖然這次罷免不成功,但人民對於立委在國會表現的重視,這是公民社會的象徵,也是台灣民主政治的價值所在,面對罷免結果應當更謙卑才對!

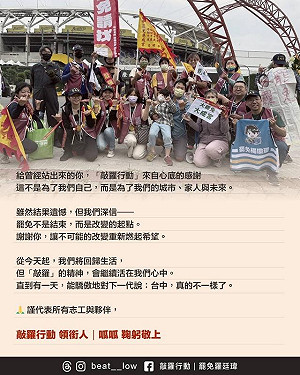

公民的力量才是台灣民主的價值

現正最夯:民眾黨林子宇喊震懾「綠到出汁」汐止人影片瘋傳 翻開中選會選舉資料庫直接打臉

這次的罷免投票,沒有任何一方是勝利,結果是讓原本的立委繼續續任,國會朝野席次並沒有改變,這需要朝野雙方深刻反省,這也是為何公民團體能推動罷免案的原因所在,執政黨應當努力促進朝野及社會溝通,在野黨理應要理性監督,而不是為了反對而反對。由於被罷免的立委清一色是國民黨籍,國民黨恐怕需要檢討過去一年的黨團運作,必須說,如果繼續由「仇恨值高」的委員擔任黨團總召,那麼這是站在「贊成罷免」的對立面,沒有從這次罷免投票中得到教訓,非理性的問政終將會被民意給唾棄!

當然,接下來還有一場七席立委的罷免案在8月23日進行投票,雖然困難度比這一次來得高,相信公民團體會繼續爭取選民的支持,這都是台灣民主深化的一部分,當然「贊成」與「不贊成」是選票累積的結果,但是民主的微光象徵著公民社會是民主發展的主旋律!這場罷免案或許可以說是公民團體輸給了政黨傳統組織作戰,但也喚醒了國人對於罷免權利的重視,同時也讓民意代表必須深知「人民賦權」的意義!人民賦權不是讓立委的權力無限上綱,雖然24位立委續留國會,但仍由25%以上的選民認為不適格,沒有勝利的喜悅!