23日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體,共同於思享森林咖啡廳舉辦Y’s Day「週三青年日」第115場(「看見台灣」系列第36場),主題:「文學能改變什麼?從《臺灣漫遊錄》談文學、認同、行動與歷史的可能性」。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑開場指出,近二十年台灣文化產業面對中國所謂「和平崛起」帶來的龐大市場吸引力,部分文化工作者選擇進入中國,導致本土文化產業結構以及創作議題「空洞化」。然而,因為中國的文化高度政治化,並企圖以「文化促統」作為對台統戰的手段,讓台灣的文化工作者體認到,唯有走向世界,才能維護台灣文化的主體性與創作自由。於是,我們見證了許多作品逐漸台灣化,創作語言與題材日益多元,觀點更加開放,也更貼近這片土地的歷史脈絡與人民的經驗。

現正最夯:快訊》19:00臺中市近海發生規模4.0有感地震 最大震度臺中市梧棲、彰化縣彰化市3級

郭玫岑說,在這個轉變過程中,台灣文學創作也在國際舞台取得成績,2018年,吳明益的《單車失竊記》入圍英國布克國際獎長名單;2023年,陳思宏的《鬼地方》入選美國《圖書館雜誌》十大世界文學;2024年,楊双子《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎。這證明了我們不需要依附「大國敘事」,也無須仰賴虛構的千年文明,我們的日常、歷史、複雜身份與認同,就足以引起世界的共鳴。這些成就是創作者自身的才華與對現實深刻的觀察力,但我們也不應忽視政府相關單位,特別是文化部在推動文學外譯與國際出版交流上的努力與投入,為台灣文學走向世界奠定了穩固的基礎。

郭玫岑續指,文化創作者所創造的語言與敘事,可作為挑戰權威階級、重塑秩序的旗幟。文學激發了諸多民族與社會認同的誕生,建構了共同體的邊界與內容,也構築了我們今天理解台灣的方式。就像在《臺灣漫遊錄》中,楊双子以飲食為喻,使我們得以窺見日本帝國對待殖民地台灣、日本內地人與台灣本島人的種種矛盾。以及女性做為獨立個體,希望擁有獨立的職業身分與思考。文學與國家精神之間的關係遠比我們所認知的更為緊密,它需要比較長的時間去沉澱、形塑、傳承與鞏固,就跟我們的國家台灣一樣,需要更長的時間,來探尋身份認同、行動與歷史詮釋的可能性。

《臺灣漫遊錄》作者楊双子表示,「小說是虛構的,但並不是虛假的,觸動人心的關鍵,就是真實的情感。」《臺灣漫遊錄》榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎,享譽國際,而楊双子寫作時,「心理預設的讀者一直是台灣人,其次是日本人和中國人」。本書日文版出版後,引發許多迴響和反思,甚至讓日本「哈台族」自我反省,對台灣的迷戀是否不夠尊重台灣主體性。而美國人則會用偏學術的角度討論「殖民」和台灣人的殖民經驗。

全站首選:「橘子返台投案恐是真的」潘俊霖:家中長輩無法原諒柯文哲一家人

主持人、北美台灣研究協會理事張竹芩指出,殖民經驗對台灣人影響深遠,即使日本統治者已離開台灣八十年,仍時時刻刻再現。日本殖民經驗對我們為何重要?時至今日,我們為何還需要討論殖民經驗?

楊双子解釋,台灣人的認同是從日本統治時代開始。「在辨識自我之前,要先辨認他者,因此強大的他者有助於凝聚台灣人的自我認同」,與此同時,縱貫鐵道貫穿台灣西半部,終於消除地理障礙,讓台灣人聯繫彼此,形成「我們是一體的」台灣人認同。面對這段歷史,楊双子說,歷史是人事時地物的拼圖,卻看不到人的內心活動,這要靠文學來彌補,歷史小說能更真實地反映歷史事件。而台灣歷史的困難點在於,要用誰的視角來討論誰是台灣人、什麼是台灣的歷史。

楊双子從十四歲開始寫小說,她在台中烏日眷村成長,從小接受中華民國思想和「淵遠流長的中國文化」,但在創作過程中,她發現自己「不知道怎麼寫家鄉,也不知道怎麼寫女生」,但主流題材又太過遙遠,最後還是回頭「寫自己真正經歷、只有我看見的事情」,由此走出自己的路,找到自己的認同。

與談結束後,主持人和青年們也針對「日本佔領如何影響台灣現代文化」、「小說中不同階層的女性角色」、「作者如何透過作品傳遞訊息」等提出問題,與談者也深入地一一分析與回答。

Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦,7月30日週三青年日主題是「大罷免的意義與展望:公民行動的下一步」,邀請陳俐甫(台灣青年世代交流協會理事長)、林宗弘(中研院社會所研究員)、Kate(「All 罷馬」志工)、Savungaz Valincinan(台灣原住民族青年公共參與協會理事長)、胡瀚雯(台灣智庫研究員)一同參與。

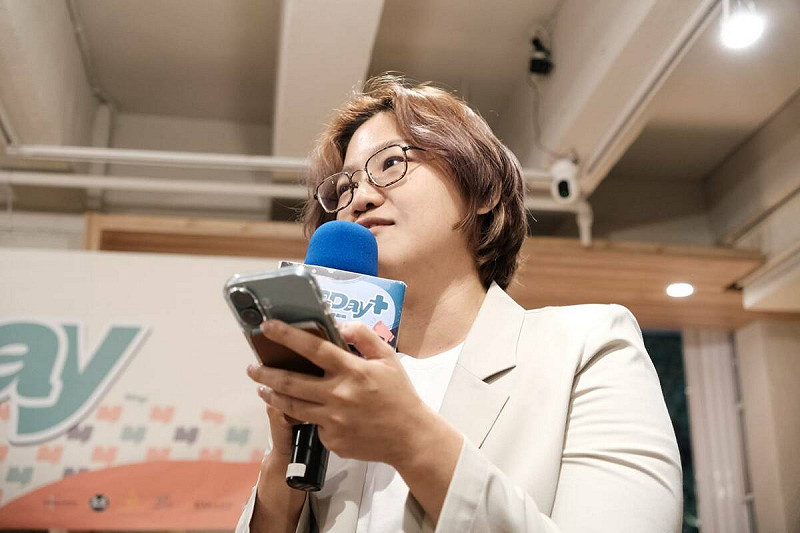

《臺灣漫遊錄》作者楊双子。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

主持人、北美台灣研究協會理事張竹芩 圖:Y’s Day「週三青年日」提供

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑。 圖:Y’s Day「週三青年日」提供