針對台師大女足隊爆發的研究爭議,曾任台大醫院研究倫理委員會(IRB)委員的前醫師林氏璧直言,看見「用血換學分」的做法,讓他感到「萬分震驚」,質疑台灣多年努力建立的倫理規範,怎會一夕之間倒退回20年前。他以過去的審查經驗強調,利用師生間的權力不對等進行不當利誘,是嚴重踩踏倫理紅線的行為,此案恐將成為台灣學術界一記沉重的警鐘。

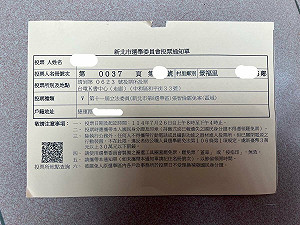

林氏璧表示,看到此事件時,感到難以置信,他認為台灣社會對受試者保護與研究倫理的重視,理應在多年推動下不斷進步,不應再出現如此視研究倫理於無物的狀況。他回顧,自己曾深度參與台大醫院在2012年成為全台首家通過美國臨床研究受試者保護協會(AAHRPP)評鑑的過程,當時感覺台灣對於保障受試者權益、研究案須經倫理審查等觀念已逐漸落實,沒想到如今仍有憾事發生。

林氏璧進一步指出,在所有倫理審查中,最關鍵的一點便是「受試者對象的選取」。他說明,如果研究主持人與受試者之間存在利害關係,例如老師要找自己的學生進行研究,這在倫理審查上是極度不合適的。因為老師掌握了學生成績的決定權,學生可能出於壓力而不敢拒絕參加,這種權力不對等的關係,會讓受試者的「同意」失去自由意志,通常很可能會被IRB直接駁回,除非能提出極具說服力的必要性說明,並詳述如何避免損害學生權益。

林氏璧說明,針對人體血液檢體的採集,倫理委員會的審查向來極為嚴謹。一份合規的受試者同意書,必須清楚載明採血目的、檢體可能的研究範圍、使用年限、抽血量與頻率、過程中可能發生的併發症與危險、剩餘檢體的保存方式與負責人,以及個資保密措施等所有細節。他強調,理論上受試者應有權隨時撤回授權,並要求銷毀自己的檢體。

最後,針對補償方式,林氏璧指出,提供合理的車馬費或營養金是常見做法,但金額的拿捏也是IRB的審查重點,過高或過低皆不適當。他表示,金額太高可能誘使經濟弱勢者為錢冒險,反之則無人問津。然而,將抽血與畢業學分直接掛鉤,林氏璧對此直言「實在太誇張了,我真的不敢相信會有這種事」,認為這種方式已構成不當利誘。他期盼事件能盡速調查清楚,並認為此案未來應會成為台灣研究倫理課程中一個重要的負面教案。