在全球經濟動盪與地緣政治升溫之際,各國財政與貿易政策不僅影響民生與經濟,更牽動外交與安全布局。7月11日,中華民國立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》,不納入台電的 1,000億撥補,明定每人普發現金 1萬元,匡列特別預算經費上限為新台幣 5,450億元,成為近年台灣少見的大規模財政擴張措施。

支持者稱此舉為「還錢於民」,可有效緩解通膨並刺激內需。然而,台灣與美國新關稅稅率仍在談判過程中,此刻台灣應該團結,此刻應該無聲勝有聲,不應該給談判團隊添麻煩,讓有機會取得更低稅率成為泡影。

現正最夯:韓國電商酷澎個資事件波及20萬台灣帳號! 每名用戶補償千元折價券

普發現金是否踩入「不得採取任何反制行動」灰色地帶?

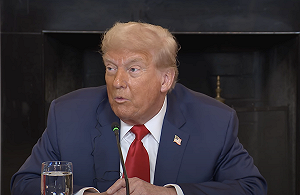

川普關稅名單中一直沒有台灣,大家都在等、大家都在猜,到底結果如何?川普展現出一貫的強硬談判風格與「美國優先」的貿易主張。他針對外國反制關稅行動所釋出的警告內容大致可歸納為四:

第一是報復性關稅將加倍徵稅,川普明言任何國家若對美國關稅進行報復,美方將懲罰甚至追加 25%關稅。第二是全面禁止反制措施,川普要求所有國家「不得採取任何反制行動」,否則將面臨更高懲罰性稅率。第三是警告金磚國家挑戰美元地位,川普曾表示,若金磚國家推動新貨幣或意圖削弱美元霸權,將祭出最高 100%關稅。最後,懲罰「洗產地」行為,對於透過第三地轉運商品以規避美國關稅的行為,川普揚言將加徵更高稅率,並展開全面調查。

這些措施不僅是經貿工具,更是川普在國際舞台上塑造「不容挑戰」的美國領導形象之延伸。

立法院此次普發現金,表面上不涉及特定產業補貼,而是在野黨語境的民生支援措施。然而,在川普的政策邏輯下,許多國內政策往往被以「實質效果」而非「形式目的」來界定。例如,美國在過去的反傾銷與反補貼調查中,常指控某些國家「透過政府措施提高出口競爭力」,並據此課徵高額懲罰性稅率。

引入「效果優先」的判準邏輯

普發現金的三讀,美方仍可解讀為「變相補貼」,解讀為「台灣對抗作為」,恐引發川普式貿易制裁,至少不利於此刻的貿易談判。川普式貿易邏輯並不執著於政策是否名列補貼、是否明文反制,更在意最終效果是否削弱美國利益。因此,台灣普發現金即使未針對產業設計,仍可能被視為挑戰市場機制的公平性。

川普對中國、德國、韓國的制裁案例即展現此邏輯。他對中國國企補貼航太產業進行制裁,並未過度探討補貼流程,而是直接指控其造成『美方產業萎縮』;對德國汽車課稅,理由不在於其補貼,而是認為德車『搶佔美國消費市場』。在這種邏輯下,立法院政策無論目的為民生,為反罷免,結果若被視為威脅美國利益,就可能招致報復。

川普式貿易邏輯並不執著於政策是否名列補貼、是否明文反制,更在意最終效果是否削弱美國利益。因此,台灣普發現金即使未針對出口產業設計,仍可能被視為挑戰美國市場公平性的談判門檻。

川普「對等貿易」下的干預邊界

川普貿易主張之一為「對等貿易」,即要求各國採取非歧視、非干預的市場機制。他曾公開表示,「任何形式的反制、補貼或操控市場行為,都將遭受美國加重關稅的懲罰」。在此政策語境下,即使台灣普發現金出於民生考量,若川普認定該政策干擾市場供需、扭曲商品定價或造成出口競爭優勢,也可能將其列為「不對等行為」,導致報復性措施。

值得注意的是,川普曾對某些國家祭出 100%懲罰性關稅,其依據即是「政府補貼破壞市場公允性」。因此,美方若認定立法院三讀內容屬於經濟干預,可能打壞台灣原本可以取得更低關稅機率。

台灣政策的防線與外交解釋空間

潛在風險值得關注,首先,此條例由立法院制定,並未由行政部門介入企業補貼,屬於立法程序下的財政選擇,違憲部分本文先不處理。其次,台灣面臨中國經濟脅迫與軍事威脅,立法院是扯後腿,讓外交部與經濟部門在關稅談判論述無法同步,川普陣營難免將此舉視為不友善政策,進而影響貿易談判與產業安全。

平心而論,在川普『結果為王』的邏輯下,民眾對藍白已毫無期待,執政黨更須強化對美解釋機制,主動向美方釐清三讀實質與意圖,避免被指控為任何形式對抗,落入川普式懲罰性稅率的打擊範圍。