7 日凌晨,印度空軍發動代號為「辛杜爾行動」(又稱「朱砂行動」)的軍事打擊,以「反恐」為名,對巴基斯坦境內及巴控克什米爾地區的 9 處目標發射導彈。面對來勢洶洶的突襲,巴基斯坦空軍果斷應對,宣稱成功擊落 6 架印度戰機,包含 3 架法國製「陣風」、 1 架蘇-30MKI、1 架米格-29 戰機與 1 架「蒼鷺」無人機,並強調所有擊落均發生於印度領空,巴方零損失。

這場衝突是自 1971 年印巴戰爭以來,印度對巴基斯坦本土最深入、規模最大的軍事行動。雙方出動戰機總數高達逾百架,交火時間長達 90 分鐘,空中對峙畫面震撼全球。從「陣風」到蘇-30MKI,印度最精銳空中戰力在此次行動中折翼沉沙,也讓外界重新審視兩國軍力的真實對比。

現正最夯:大翻車!中國官員用ChatGPT寫日記 OpenAI不忍了:跨國鎮壓駭人內幕全公開

根據巴基斯坦空軍 5 月 10 日召開的記者會揭露,「辛杜爾行動」於凌晨 1 時 05 分展開,印軍第一波約出動 12 架戰機對巴境內目標實施打擊,並企圖以多機種、多方向進行防區外突襲。巴方則在 0 時 12 分即啟動應對措施,迅速出動 42 架戰機,包括主力的歼-10CE 戰機、 JF-17 「梟龍」等型號,搭配 ZDK-03 預警機與電子戰機,在空域構建北、中、南三線空中防禦圈,展開「防禦性制空作戰(DCA)」。

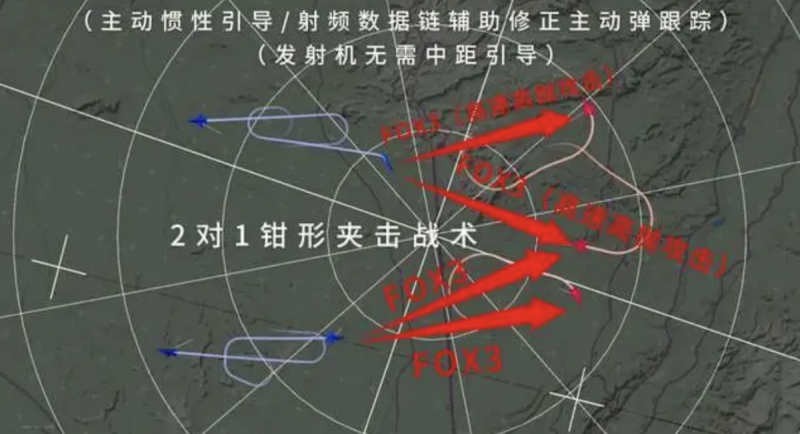

隨後,戰局進入第二階段。當巴方預警機偵測到印軍釋放武器後,立即改變交戰規則,由「威嚇」轉為「殲滅」,發動針對性的「超視距作戰(BVR)」。歼-10CE 戰機發揮其強大電戰優勢,搭配 PL-15E 導彈針對印軍高價值戰機實施點穴打擊。過程中印軍戰機雷達頻遭干擾、通訊中斷,飛行員甚至只能以民用頻道互相通話,戰場指揮陷入混亂。

從作戰態勢來看,巴基斯坦之所以能以 42 架戰機壓制印度 72 架戰機,關鍵在於「戰場透明化」與「系統作戰」。巴方成功整合預警、電子戰與導彈火力,建立從感知到打擊的「殺傷鏈」,形成全方位電磁優勢。反觀印度空軍,由於採購自多國的「萬國牌」裝備,法製、俄製、美製系統各自為政,資料無法互通,形同「煙囪林立」,無法建立有效協同作戰機制。巴方抓住印軍指管混亂的破口,一舉重創對手。

全站首選:很想犯台?紐時:川普透露談台灣時習近平「呼吸沉重」令他不高興

值得一提的是,巴基斯坦空軍此次戰術運用靈活多變,強調「制電磁權」與「制信息權」,並廣泛使用低截獲機率雷達技術與協同制導戰法,大幅提升打擊效率與隱蔽性。印方飛行員則普遍缺乏先進戰機操作經驗,戰術思維仍停留於傳統「人海戰術」,在新型戰爭樣態下顯得窒礙難行。

從空戰成果來看,印度僅成功命中巴境內部分目標,其中最遠一處為距邊境逾百公里的巴哈瓦爾普爾,其餘則位於邊境線內13至35公里間,但換來主力戰機損失慘重,作戰成效與代價明顯不成比例。

推測巴基斯坦利用獵鷹DA-20電子戰飛機搭載的Jn-1101F電子戰系統,對印度空軍的通信頻段進行高強度干擾。 圖 : 翻攝自裝甲鏟屎官

巴方飛行員採用先進戰術突出盡遠打擊,發揮裝備優勢,圖為模擬2對1鉗形夾擊BVR空戰戰術。 圖 : 翻攝自裝甲鏟屎官