2025 年春,北京再次上演「權力更替」的熟悉劇本——這一次,接棒中美貿易談判的,不是什麼重磅人物,而是一位早年混跡 WTO 會議室的條文師爺:李成鋼。這位專長在國際貿易法的副部級官員,悄然取代中美貿易談判的老將王受文。看似平靜的人事調整,實則是一場戰略上的「自我降格」——習近平不是在升級對外經濟戰,而是明顯掛出拒談牌。

2017 年劉鶴親自領軍中美貿易談判,身邊是清一色的高階智囊與政策操盤手:易綱(時任人行副行長)、朱光耀(時任財政部副部長)、俞建華(時任商務部副部長)、張向晨(時任中國駐 WTO 大使)、王受文(時任商務部副部長、談判副代表)——每一位都具備宏觀經濟掌控力與國際博弈經驗。而那時的李成鋼,剛剛升任部長助理,尚未能進入對美談判核心。

短短八年,情勢天翻地覆。劉鶴退出政治舞台,傳聞其家族遭整肅;俞建華在海關總署任內自殺身亡、易綱也從人行行長被退下來,朱光耀 2018 年就被從財政副部長被免職,張向晨 2018 年被免職商務部副部長,當年的談判團隊幾乎被清洗,只剩下王受文一人,如今也被免除盤判代表。當年的談判班底幾乎全數「被消失」。現在習近平丟出李成鋼,這不是專業掛帥,而是對高層政治對話的全面撤退。李成鋼不是主戰派,是被推上前線的替罪羊。

川普再度執政,把中美貿易戰擺上戰略重中之重,親自喊話要和習近平談。但北京呢?不僅不接招,還層層降級:從劉鶴到何立峰,現在乾脆由副部長李成鋼出面。就是「我們沒得談了,讓技術官員上場演一場規則秀,好歹不會再丟人」。

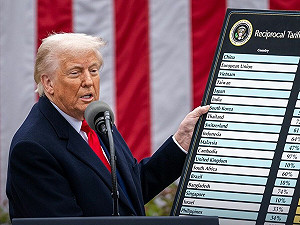

在美方制度下,這次關稅戰已經有六、七十個國家主動想跟美國協商,因此美國依影響程度談判對象分為三個層級:總統主談、內閣級官員主導、貿易代表署(USTR)負責:處理具體的貿易協定和爭端。 而中國竟連部長級都不上,只推派一名技術官員。這不是談判,是擺明了:「我們沒得談,你愛怎樣怎樣。」

當前熱搜:遭酸「也應為318事件點燈?」 賈永婕:正統不等於正義、歷史應由學者評價

李成鋼的「專業」無可厚非,問題是,美國人要的是實力對話,不是規則辯論。他們用關稅給你下馬威、用制裁切你供應鏈、用地緣政治圍你經濟戰略。這時候派個法律專家出來講 WTO 第幾條、哪一款,未免也太天真,川普團隊認爲對中最大錯誤就是讓中國加入 WTO。

這就像一場擂台賽,美方已經赤膊上陣揮拳猛打,中方卻拿著一本 WTO 手冊站在角落喊:「請遵守國際規則!」——這不是談判,是自我催眠。

北京幻想靠程序拖住華盛頓,卻忽略了美方早就不玩程序這套。你拿出章節,他丟出制裁;你講「多邊主義」,他說「美國優先」。這種失衡,不是技術問題,是戰略崩潰。

習近平此舉,有人美化這場操作是「降維出擊」,實則是怕輸、不敢談。北京明知談不贏,索性不談;明知高層出場必失分,就讓中層「頂上」消耗,塑造一場「理性應對、依法鬥爭」的幻象。本質上,這不是談判,是轉移視線、製造藉口的官場表演術。是技術遮羞布蓋在戰略失敗的棺材上。則是徹底放棄主動權、用程序包裝無力。不是不想打,而是不敢打;不是專業掛帥,而是權責切割、政治止損。

從劉鶴的高調出征,到李成鋼的低調登場,我們看到的是一個政治集團面對外部壓力時的全面退縮與技術遮羞。他們不再相信可以影響美國,只希望美國別再找麻煩。他們口口聲聲「不吃這一套」,實際上卻乖乖送上 WTO 條文,裝作還有話語權。這樣的談判,不是戰略,是「跪姿」的另一種表達。中國想用規則拖時間、美國用實力搶時間;一方講程序,一方要結果,這場談判怎麼贏?

李成鋼的上位,並不代表北京有了新策略,而是連掩飾戰略失敗的力氣都懶得費。當談判從政治變成技術,從戰略變成細節,中南海其實已經承認:我們沒得選,只能拖、能躲就躲。

而這種對內高唱主權獨立、對外主打法律章節的雙重話術,除了麻痹自己,還能說服誰?當國家在關鍵博弈中選擇用「下駟對上駟」,不是創意,而是拒談的信號。