2025年4月1日,中國人民解放軍東部戰區宣布展開大規模圍台聯合演訓,動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多軍種兵力,在台灣周邊海域與空域進行多向抵近演練。同日,中國海警局東海分局亦宣布,依據「一個中國原則」,多支海警艦艇編隊在台島周邊海域展開執法巡查,實施臨檢拿捕與攔截扣押等科目。這一軍事與執法行動的同步展開,標誌著中國對台灣施壓模式的重大轉變。從過去單一軍事演習或海警巡邏,演變為軍事與執法力量的聯手行動,顯示出中國在台海問題上採取更全面、更立體的壓迫策略。本文將分析這一「圍台聯合演訓+環台執法管控」的擾台新模式,探討其背景、意圖、影響及台灣的應對策略,並評估其對台海局勢與國際社會的潛在衝擊。

一、背景與事件概述

1.1 解放軍東部戰區圍台聯合演訓

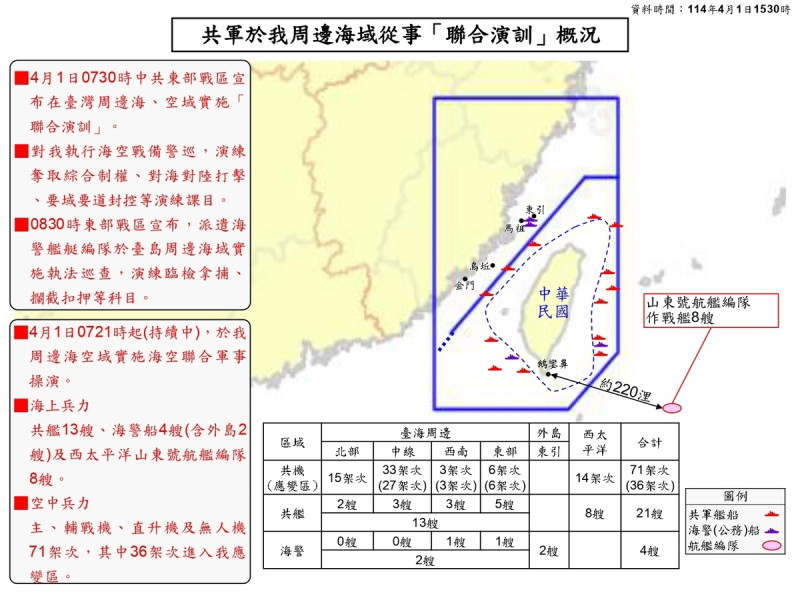

根據東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校的聲明,自4月1日起,解放軍在台島周邊組織艦機多向抵近,重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊及要域要道封控等科目。此次演訓規模龐大,涵蓋多軍種協同作戰,旨在檢驗戰區部隊的聯合作戰能力。施毅強調,這是對「台獨分裂勢力」的嚴正警告,同時也是捍衛國家主權與統一的必要行動。歷史上,解放軍曾多次在台海周邊進行軍演,例如2022年的環台軍演及2024年的「聯合利劍」系列演習,但此次演訓在時間點與中國海警行動的同步性上顯得尤為突出。

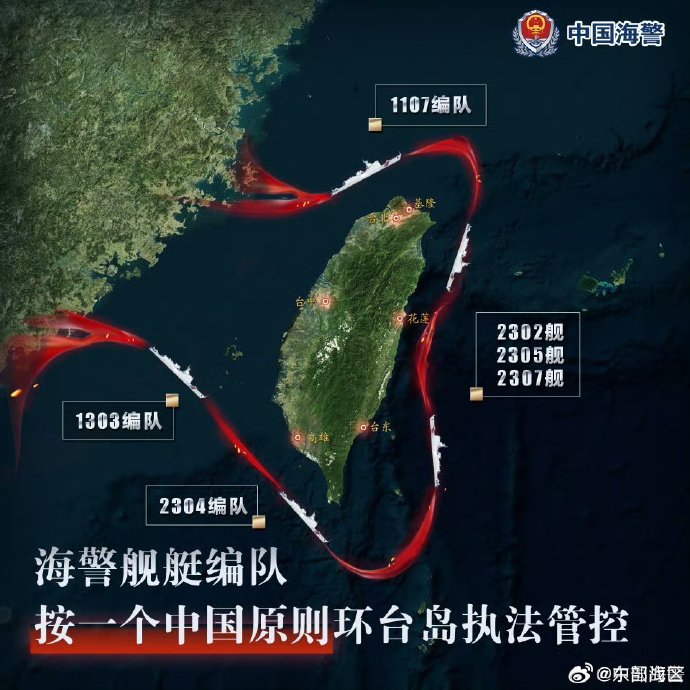

1.2 中國海警環台執法管控

同日,中國海警局東海分局發言人朱安慶宣布,多支海警艦艇編隊在台島周邊海域展開執法巡查,演練臨檢拿捕與攔截扣押等科目。朱安慶指出,台灣是中華人民共和國的一個省,此次行動是依據「一個中國原則」對台島實施合法管控的具體措施。過去,中國海警的活動多集中於扣押台灣漁船或在金馬等離島水域進行挑釁,例如2024年7月扣押台灣漁船「大進滿88號」事件。然而,此次行動範圍擴大至環台島整體,且與解放軍軍演同步進行,形成軍事與執法雙線並進的態勢。

1.3 歷史脈絡與新模式雛形

解放軍與中國海警的聯手行動並非突發事件,而是近年來中國對台策略升級的延續。自賴清德2024年5月20日就任台灣總統以來,其兩岸政策立場被北京視為「台獨路線」,引發多次軍事與執法回應。例如,2024年10月的「聯合利劍-2024B」軍演即針對賴清德雙十演說中的「祖國論」發起。如今,軍事演訓與海警執法的結合,顯示中國試圖通過多領域施壓,構築對台灣的全面封鎖與威懾網絡。

二、擾台新模式的特徵與意圖

2.1 特徵分析

2.1.1 軍事與執法的立體化協同

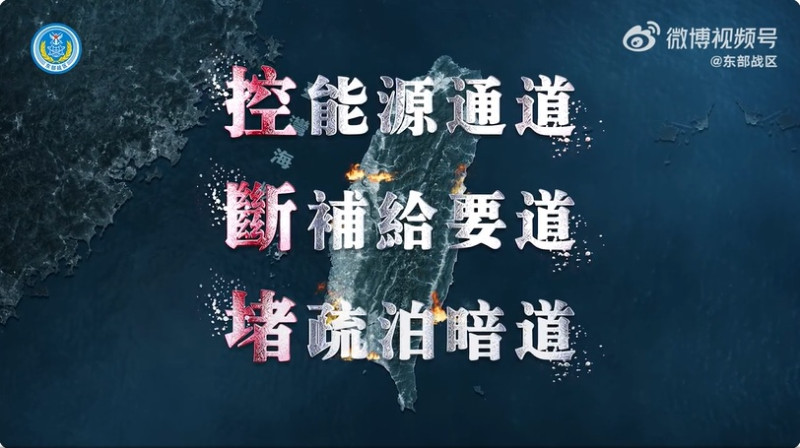

此次行動的最大特徵在於解放軍與中國海警的協同作戰。解放軍負責高強度軍事威懾,通過艦機抵近與多科目演練模擬戰爭場景;中國海警則以執法名義介入非軍事領域,針對台灣漁船、民船及海上活動實施管控。這種軍事與執法的立體化結合,突破了傳統單一軍事演習的框架,形成了更具壓迫性的擾台模式。

2.1.2 全面覆蓋與空間壓縮

解放軍演訓範圍涵蓋台島四周,中國海警巡查則鎖定周邊海域,兩者共同構築了一個從空中到海面的封閉壓迫圈。相較於過去局部性軍演或執法行動,此次行動在地理覆蓋上更全面,意在壓縮台灣的活動空間,製造「被包圍」的心理效應。

2.1.3 法律與武力的雙重正當性

中國以「一個中國原則」為法理基礎,將軍事演訓與執法巡查包裝為捍衛主權的正當行動。解放軍強調反「台獨」,海警則聚焦海上管轄權,兩者互為補充,試圖在國際輿論中塑造合法性。

2.2 意圖探析

2.2.1 對內展示強硬姿態

在國內層面,此次行動旨在向中國民眾展示政府對台海問題的掌控力,強化民族主義情緒。隨著內部經濟壓力增加,北京需要外部議題轉移焦點,而對台強硬成為有效手段。

2.2.2 對台施加心理與實質壓力

對台灣而言,軍事與執法的雙重行動不僅威脅安全,更影響民生。漁業活動受限、海上交通受阻,乃至民眾對政府信心下降,都是中國試圖達成的效果。同時,通過模擬封鎖與扣押,測試台灣的應對能力與底線。

2.2.3 對外威懾國際介入

此次行動亦針對美國及其盟友,警告外部勢力勿介入台海事務。軍事演訓展示了解放軍的戰備水平,海警執法則表明中國將台海視為內政,試圖削弱國際社會對台灣的支持。

三、對台灣的影響與挑戰

3.1 安全層面的威脅

解放軍艦機多向抵近與海警艦艇巡查,直接威脅台灣的國防安全。台灣國防部表示,已啟動聯合情監偵手段,派遣任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控,但面對解放軍的常態化擾台與海警的執法挑釁,國軍的應對資源與耐力將面臨考驗。

3.2 經濟與民生的衝擊

中國海警的執法行動可能進一步限制台灣漁民作業範圍,如同2022年軍演導致宜蘭漁船停航的事件,重創漁業經濟。此外,海空交通若受影響,將衝擊台灣的國際貿易與供應鏈穩定。

3.3 社會心理的壓力

圍台演訓與環台執法的同步進行,可能加劇台灣民眾的不安情緒。中國試圖通過製造「無處可逃」的氛圍,削弱民眾對政府的信任,進而影響社會穩定。

四、台灣的應對策略

4.1 軍事層面:強化不對稱作戰與聯防

面對解放軍的軍事威脅,台灣需加速發展不對稱作戰能力,如無人機、反艦飛彈等,並與美國、日本等盟友深化聯合防禦合作。同時,提升海巡力量,應對中國海警的執法挑釁。

4.2 外交層面:爭取國際支持

台灣應積極向國際社會闡明中國行動的侵略性,爭取更多國家在外交與軍事上的支持。強化與印太地區國家的合作,如參加聯合軍演或情報共享,能有效分散中國的壓力。

4.3 內政層面:穩定民心與經濟

政府需加強與民眾的溝通,透明公開應對措施,同時制定經濟補償計畫,減輕漁業與航運受損的影響,確保社會穩定。

五、國際社會的反應與展望

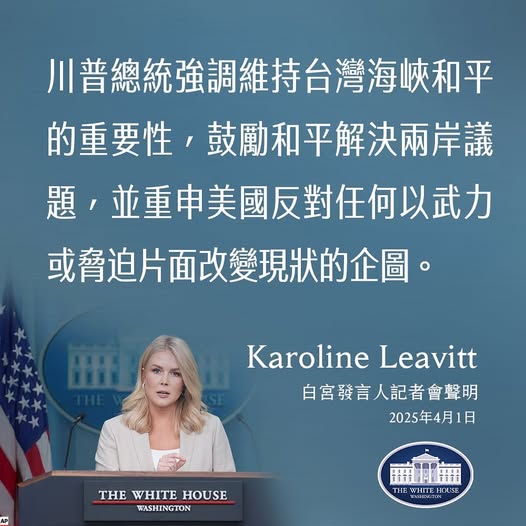

5.1 美國與盟友的立場

美國可能通過派遣軍艦穿越台海或增加對台軍售回應中國的行動。日本、澳洲等國亦可能加強在印太地區的軍事部署,形成對中國的制衡。然而,若中國將執法行動常態化,國際社會的應對將更趨複雜。

5.2 台海局勢的長期影響

此次擾台新模式的出現,預示中國對台策略將更趨多元與強硬。短期內,台海緊張局勢將持續升溫;長期來看,若中國成功將軍事與執法行動常態化,可能改變台海的既有平衡,迫使台灣與國際社會調整戰略。

結論

「圍台聯合演訓+環台執法管控」作為解放軍與中國海警聯手擾台的新模式,體現了中國對台灣全面施壓的決心。從軍事威懾到執法管控,這一策略不僅挑戰台灣的國防與民生,更試圖重塑台海的權力格局。對台灣而言,這是安全與生存的重大考驗,需以軍事、外交與內政的多管齊下加以應對。對國際社會來說,如何在支持台灣與避免衝突升級間尋找平衡,將是未來的關鍵議題。隨著中國行動的升級,台海局勢的演變勢必牽動全球地緣政治格局,值得持續關注與深入研究。