被指不敢和民進黨立委王義川辯論的民眾黨主席黃國昌頻頻喊話邀賴清德總統辯論,引發討論。成大教授李忠憲分析,黃國昌明知自己與賴清德的實力、影響力懸殊仍要「硬湊上去」,是要營造「賴清德害怕我」的錯覺,塑造自己是「挑戰體制」的勇者。 將「不回應」塑造成「理虧、心虛」,這是標準的話術戰,目的並非真正討論政策,而是吸引媒體關注。而黃國昌前後發言自我打臉顯然有認知失調,當現實不符合他的預期,他無法接受「自己其實沒這麼重要」的現實。

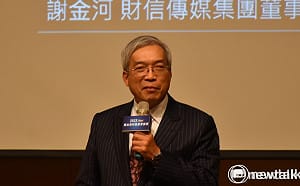

李忠憲以「黃國昌的『假性競爭』:從達克效應到奴隸道德。」為題在臉書發文寫道,看到好幾個朋友做的梗圖,黃國昌纏著賴清德要求辯論、要求「給個交代」;這是一種錯位競爭的政治操作,「下駟對上駟」的典型例子:黃國昌 vs. 賴清德。地位不對等:賴清德是民選總統,而黃國昌是靠柯文哲施捨的立法委員,雖然剛剛當選主席,連台灣民眾黨內部的地位都未必穩固,更別說擁有行政決策權。

全站首選:武廟主委突噴吐波及賴清德!得諾羅該怎麼辦?醫提三招緩解

李忠憲指出,正常的總統不會與立場邊緣化的小黨人士進行一對一辯論,因為這只會幫對方增加曝光度,賴清德不回應是標準的戰略選擇。黃國昌明知自己與賴清德的實力、影響力懸殊,但他仍然要「硬湊上去」,目的其實是營造「賴清德害怕我」的錯覺,塑造自己是「挑戰體制」的勇者; 將「不回應」塑造成「理虧、心虛」,這是標準的話術戰,目的並非真正討論政策,而是吸引媒體關注

李忠憲續指,黃國昌的核心支持者大多來自仇綠、反體制陣營,這群人不會關心「政策討論的深度」,他們在乎的是「聲勢」和「對抗感」。他刻意塑造「我挑戰賴清德,結果他不敢辯」的假象,讓支持者產生「黃國昌才是有真本事的人」的錯誤認知。這種作法,在政治學中屬於假性競爭,即並非為了真正贏得競爭,而是利用競爭的過程來製造話題、創造不對稱優勢。但如果對手不清楚狀況,做出回應,他就贏了,因為這代表他被認證為「夠格對話的人」。

李忠憲直言,黃國昌什麼都要呼叫賴清德,誤以為自己什麼都「比賴清德還懂」,這是一種典型的「能力錯覺」,看臉書上這麼多他前後發言自我打臉的現象,很顯然他有認知失調,當現實不符合他的預期,他無法接受「自己其實沒這麼重要」的現實。為了消解這種不適,他會轉而尋找新的方式來維持自我重要性,例如不斷找賴清德挑戰,以證明自己仍然有影響力。他的行為模式類似於網紅政治,他需要持續製造話題來維持流量,而不是追求真正的政策影響力。

現正最夯:譏賴清德「單身狗」挨轟!陳佩琪:此恨永無絕期、此仇永不共戴天

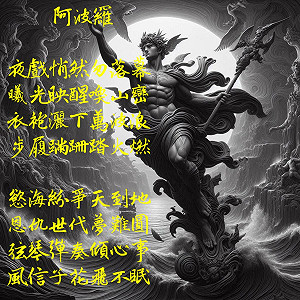

另外,李忠憲提到,黃國昌非常符合哲學家尼采所謂弱者的「奴隸道德」,尼采認為,真正的強者會依靠自身能力創造價值,而不是透過攻擊他人來證明自己。黃國昌的策略卻是「透過不斷攻擊更高層次的人,來證明自己很強」,這其實是「奴隸道德」的一種體現。黃國昌不是靠自己的政績建立影響力,而是靠攻擊對手來獲取關注,這與尼采推崇的「強者哲學」完全相反。

李忠憲解釋,黃國昌當選黨主席說出來的話是2028要終結賴清德的執政,也不敢說是他自己要終結,就像民眾黨前主席柯文哲一樣是要想辦法拉下其他人,這些都是弱者的「奴隸道德」。他的支持者可能真的相信「黃國昌挑戰賴清德代表他很強」,但這是因為他們活在資訊泡泡裡,看不到實際的政治,他們沒有意識到,真正的競爭並不是靠口號或媒體表演,而是靠政策能力和執政經驗。哲學家卡繆曾說過,如果一個人的存在價值完全依賴於攻擊別人,那麼他的存在就變得荒謬。