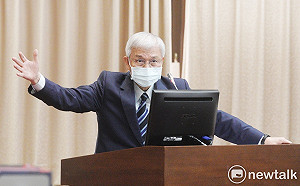

政府官員的對外言論一直是社會關注的焦點,這是因為,政府部門具有執行政策的公權力,部會首長更是政策的決定者。因此,政府官員的對外談話必須深思熟慮。若在政策尚未成熟或僅止於個人以及個別群體的想法,則不應以部會首長的名義進行發言。一旦以部會首長的名義發言,則表示政府的政策方向將會有所調整。例如,近期經濟部長與國發會主委有關核能或核電的發言,即引起媒體的關注。即使事後兩位部會首長均強調「非核家園」的方向沒有改變。儘管如此,他們的發言已引起社會的廣泛討論,也引起國會立委的關注。

行政部門官員不能傷害行政院的可信任度

平心而論,台灣是否要有核電,在過去社會已有一定的討論,且一度成為政治問題而非能源問題。雖然現今的核能發電技術已與過去有很大不同,但過去社會對核能發電的擔憂並非核能技術是否先進,而是核廢料的處理問題。未來台灣是否要發展核能發電,部會首長可應先思考過去核能發電帶給大家的疑慮是否已經消除。若沒有消除,則憑個人主觀意識或簡單會計數據所提出的主張,必然會引起社會輿論的關注。個別部會首長言論所引起的輿論事小,行政院與部會間對重大政策的言論或態度不一致,將會影響政府政策的可信賴程度。一旦愈來愈多的政府官員發表個人看法,形成民眾對政策的預期形成,則政府花再多的力氣都將無法消除預期心理。不要忘記,政府的可信賴度正是近年台灣可以吸引台商回台與外人直接投資,以促進經濟成長的重要基石。

當前熱搜:退信拒讀! 談判要崩了 阿曼轉交美「導彈提議」信函 伊外長拒絕拆封

政府政策不能以偏概全

政府部門有更多對經營企業有經驗的企業家進入服務,往往受到選民高度的期待。但是,當企業經營者的身分轉換為部會首長或政務官時,若政策的思維仍停留在只為企業著想,則政府的政策將僅是在幫企業追求利潤極大,而非追求企業與民眾的社會福利極大。行政院長會希望邀請較多產業界的人士來加入內閣團隊,應是期待政府政策的制定可以有更多元的意見,以提高政策的可執行性,而非變成只有產業界的聲音。更重要的是,民主社會的組成並非只有產業界。如果政府僅以產業界的聲音做政策,政府就不需要每年召開基本工資審議會來研議是否提高工資,卓院長也可以邀請五星級酒店的董事長擔任勞動部長,以方便開放觀光業的移工進入台灣。但是,行政院並沒有這樣做,就是因為社會的組成包含生產者與消費者,公司的組成包含經營階層與受雇勞工。因此,政策的制定不能以偏概全,若只有想法但可行性低,應充分研議後再對外公布,以避免傷害政府的威信。

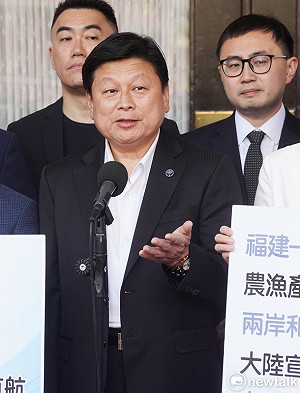

最後,經濟部長郭智輝已指出,「台灣的AI加半導體可以保台灣再風光50年」。若是真的,目前廠商或外國政府擔心台灣的能源問題應是假議題。如果經濟部長沒有對我國的能源供給有十足的把握,應不會有這樣的宣示。但是,上述的說法是否可信,不無疑問。一來,產業的變化相當快速,政府要預測未來五年都很困難了,更何況要五十年;二來,在國際減碳的趨勢下,台灣的能源供應與電網的韌性計畫能否如期完成,都可能會有不確定性。因此,我們可以體會政府要安定民心的初衷,但是,部會首長的發言真的不要輕易傷害政府的可信賴度,才可以建立廠商與民眾對政府的信任。否則,就如同中國政府一但失去外資的信賴,中國推出再多的刺激政策,都無法吸引外資投資。

文/蔡明芳(淡江大學產業經濟學系與經濟系合聘教授)

(本文獲央廣授權轉載)