「我們不要就這樣算了,好不好?」這大概是今年最夯的金句之一,然後約略可以直接接上另一句台詞:「很多事情不能就這樣算了,如果這樣的話,人就會慢慢地死掉。」

《人選之人-造浪者》(Wave Makers)在劇集裡成功完成了「造浪者」的角色任務,卻也在劇外現實世界順帶掀起了台版「#MeToo」的社會風潮,而且還越掀越熾旺。不僅執政黨現任黨主席賴清德第一時間公開宣示「性騷零容忍」,連總統蔡英文都必須兩度公開道歉。6 月 2 日她在臉書發文坦認:「身為前任黨主席,我責無旁貸。我要向受害的朋友和社會大眾,表達最深的歉意。」更承諾會「反思錯誤」,並全面檢討改進。到 6 月 7 日,蔡總統再次承諾:「在道歉之外,我們要共同塑造一個更安全、更友善的社會。」

現正最夯:新北鶯歌鳳鳴平交道驚傳死亡意外 台鐵南下列車出現大誤點

自我屈辱的黨國遺緒依然深植於台灣的社會現實

當劇中主角之一的翁文方要求受害者「我們不要就這樣算了,好不好?」已展現出亟欲對「權力者」的挑戰之強烈企圖。易言之,劇中的翁文方正準備從「造浪者」轉換成「抗爭者」角色。

《人選之人-造浪者》劇組團隊在接受美媒《CNN》的專訪中,編劇簡莉穎很坦誠地道出:「性騷擾在社會存在已久,之前沒有拿到檯面上討論是因為不能被討論。」

受害者何以不能被討論,此為問題之一。

該報導提到,簡莉穎說明:「我們不要就這樣算了」這句台詞體現了他們對理想社會的渴望。在這個社會中,「受害者可以得到幫助、支持,並被告知他們不需要責怪自己。」她說,事實上,大多數性騷擾受害者都被告知「放手吧」或「算了吧!」尤其是在具有強烈共同目標的組織中。「受害者容易進行自我審查,因為他們擔心自己所說的話會破壞更大的事業,」她說,「這種自我犧牲的文化深深植根於台灣的政治現實」,「大局」往往高於一切。

受害者於是被迫不得不以「大局為重」自我封口,此為問題之二。

簡莉穎直言,「受害者傾向自我質疑、檢討自己」,以避免破壞了組織中所謂的「大局」,在這樣心理扭曲的處境下,受害者只好抱著受創的身心被嚴重壓制與噤聲。

結果,受害者唯有選擇忍辱飲恨,此為問題之三。

綜合上舉歸納的三項問題,我們不難發現,都源自上下尊卑權力關係,尤其是「問題之三」,最典型案例大概就是某位媒體名人曾經放言的「委屈的和平也是和平」。

擁有高人氣的資深記者謝孟穎在《一篇「求救信」引爆全台灣#MeToo》報導中是這樣寫的:

幾乎「所有」女性都有遭逢性暴力的經驗,這事實或許聽起來駭人,但經歷2023年的#MeToo,或許不再有那麼多人會質疑這事實──當受害者不分年紀、學經歷背景、性傾向、已婚未婚,一一站出來揭露痛苦的經歷、告訴你「我也是」,社會看似和平的表象一夕被撕開,原來受苦的人如此之多。

在「#MeToo」風暴席捲全球 5年之後,以自由民主開放自詡,性別平等教育政策也已推動了這麼多年的台灣,突然開始引爆出一樁樁性騷擾醜聞,從政治圈延燒到社運圈,再直搗媒體界、演藝圈、藝文圈、學術教育圈,受害人都不想「算了」,而且對加害者的譴責與追擊,大約除了兩位地方派系超級政治山頭,從各類媒體報導來看,已經有諸多知名人士(權力者)被拉下馬,形勢上,大浪狂襲之處幾乎是所向披靡,難有倖免。

你是忘記了,還是害怕想起來?

然而事實上,基於父權至上且根深蒂固的傳統社會所形構之權力關係,會這麼容易被撼動嗎?借用專欄作家胡芷嫣在《遭踩踏的青春只能藉metoo喘氣》一文所言:「與其說 #MeToo是一場性別運動,它更多是像一場由下而上的權力革命。這場運動赤裸裸地展現,我們如魚泅游在水裡、長年浸淫其中的病態社會結構,具權力支配地位者(通常是男性),

與受壓迫的附屬群體(通常是女性,特別是年輕女性),兩者權力不對等且不公義到何等地步。」

作者如此感嘆,已清楚點出要挑戰如此不公不義的權力深層結構,豈是一時興起的 #MeToo運動所能畢其功!

且援引中國老作家章詒和女士名著「往事並不如煙」的書名來做比喻。就「小我」而言,所有往事記憶都必然是個人生命的一種獨有經歷,當然不會如煙般隨風而逝,可是一旦面對傳統大敘事之權力架構下,只需輕輕一句「大局為重」罩頂而至,縱有再大受辱創痛之冤情也都不得不被迫鎖進陰暗角落暗自飲泣,乃至香消玉殞,《房思琪的初戀樂園》作者林奕含的慘痛案例迄今記憶猶新,可謂殷鑑不遠。

相對的,「#MeToo」抗爭風潮的過程中,推特上就出現過這樣一種令人啼笑皆非的逆襲文字:「台灣就是放縱女權亂來才會出現台女很難搞的現象。說穿了,都是那群貝塔男允許的,所以女人才會爬到男人的頭上拉屎撒尿,而台男悶聲不吭......」

一如2019年頗為轟動的那部電影《返校》,劇中那一位代表威權統治象徵的白教官所說:「事情都過去了,就當一切沒發生過,不好嗎?」還有更蠢的一句:「把所有的痛苦都留在過去,就這麽忘了,不好嗎?」

然而,只要眾多受害者們決意「我們不要就這樣算了」,#MeToo的爆發,就不可能這麼「往事如煙」。

這就又繞回到台灣解嚴後老是被提起的,今年剛過世的捷克小說家米蘭·昆德拉寫下的不朽金句:「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」

遠在非洲的安哥拉曾有某位得過國際文學獎的作家寫過一本經典的純虛構小說《遺忘通論》,其中也闡釋了類似的主題:「有些人練習遺忘,有些人害怕被遺忘。」小說裡書寫死裡逃生的葡萄牙雇傭兵們說「遺忘就是死亡,就是投降」;相對的,血債累累的秘密特務們卻「因為自己被遺忘而感到幸福」。

換一種說法,只因為「過去」被揚棄了、被消隱了、被抹平了,有人額手稱慶,有人則痛心疾首;而更深沉的本質應該是要更加徹底去攤開「過去」,並無所疑忌地挖掘「過去」所內涵的生存價值與生活型態。

就像有人鄙視台灣說是個鬼島,老是抱怨說要逃離,另一群人則自讚台灣已擺脫黨國威權成為自由幸福的民主國度。兩極化且互斥的記憶認知已經深埋著不可調和的衝突因子。

黨國偷竊的歲月與生命,可以「就這樣算了嗎?

今年上映的歷史電影【流麻溝十五號】也有一句經典台詞:「上面說你是匪諜,你就是匪諜。」這即是黨國大敘事年代裡最常聽到的一句話:「我說你是什麼你就是什麼。」或許因為這部影片劇情及演員們的演

出與當年曾經發生的往事太過生動真實,上映後,不例外地,亦曾出現過對立性兩極評價。對此,有位媒體人平靜地寫道:「我想或許是他們恐懼自己過去的信仰與價值因此被摧毀而崩壞吧!他們真正憤怒的或許不是拍出這部電影的人與觀影者,而是那個不能被質疑的自己。」

這樣的現象說起來似乎很容易理解,但「過去」深埋著多少黨國威權的藏汙納垢而不為人知乃至唯恐人知的罪惡淵藪?套句近年曾經的流行語叫「與惡的距離」如何丈量?換做慣用語則是「潘朵拉的盒子」能不能被打開?

光是「如何丈量」和「能不能被打開」這兩個命題,絕對足以讓對立的正反雙方吵上一整個世紀。

這好像在合理化過去曾殺人無數,擄掠放火無惡不作犯下滔天大罪的強盜惡魔,突然放下屠刀而且華麗轉身成了熱衷於施粥賑災廣佈德惠的大善人角色,因此人們就沒必要再去追究此刻已一心向善之修行者的既往惡蹟?

多前年,網路社交平台上曾大量轉發過一幅漫畫,旨意明白標示:為什麼好人要經過「九九八十一難」才能成佛,而壞人「放下屠刀」就可立地成佛?

該幅圖畫留下一句很日常的揶揄式問句:「哪位能給我個理由?」

這位漫畫家看似擺出一個「問世間」的文學高度,卻正好直接命中黨國遺緒社會的虛憍與欺妄本質:罪的意識被模糊了,惡的行為被倒置了,恥的感覺被隱匿了!

此一道德錯亂的現象在燃燒不止的「#MeToo」抗爭風潮中再度一覽無遺。

記得曾在網路上看到某人寫過一句話:「有人偷了我們的十元,然後他還了我們一塊錢,並且還理直氣壯地要求我們必須要感謝他?」

台灣人民因為戒嚴被偷走的四十年以上的歲月,可以「就這樣算了嗎?」

蔣介石假反共之名,殘殺逃難的「外省同胞」毫不手軟

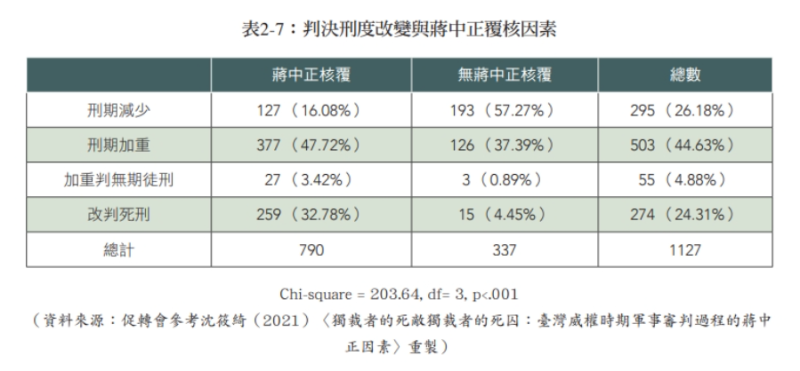

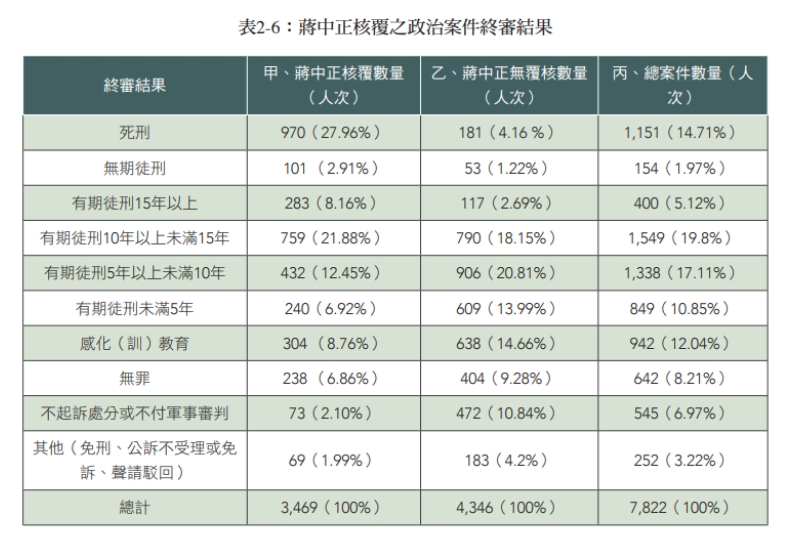

就前促轉會整理所公開的政治檔案以觀,我們已知由蔣介石個人意志親筆御批「應即槍決可也」而改判死刑者多達259人,直接介入的政治案件高達 3469 件。易言之,蔣介石以總統職權利用國家暴力而強行劫走了多少人的生命與青春?(圖1、圖2)

更糟糕的,威權體制為了鞏固統治者的威權性格,除了不斷強化其造神運動,也漫無節制地藉由國家機器施展政治暴力大量侵奪人民的基本權利。而國民黨既是戒嚴時期的唯一執政黨,乃諸多違反人權政策的決策和執行之所在。今天要檢討戒嚴時期的國家機器任何侵害人權紀錄,國民黨當然是唯一被究責的政黨。

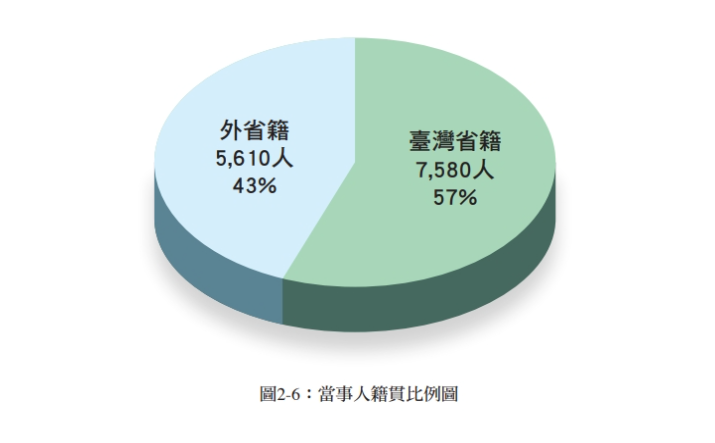

我們換到另一個白恐案件受害者的統計數字來檢視,外省籍5,610人佔43%,台灣省籍7,580人佔57%,(圖3)。

若依據1956年曾經進行過的人口普查統計,台灣總人口為937萬人,按分類比例,台灣籍為757萬(81%),外省人為180萬(19%),如此比較,我們很清楚得出一個參考事實:外省受難者被消失抓捕處決的實際人口比例,遠大於台籍受難人數。蔣氏統治集團為了鞏固其威權體制,當年整肅隨他逃難來台的「外省同胞」毫不手軟。光是一個「山東學生流亡案」(澎湖七一三事件)就幾乎株連300多人的「匪諜叛亂」。

名作家王鼎鈞先生在其「回憶錄四部曲之四」的《文學江湖》中收錄的〈匪諜是怎樣做成〉一文就曾這樣憶述:

我在一九四九年五月踏上台灣寶島,七月,澎湖即發生「山東流亡學校煙台聯合中學匪諜」冤案,那是對我的當頭棒喝,也是對所有的外省人一個下馬威。當年中共席捲大陸,人心浮動,蔣介石總統自稱「我無死所」,國民政府能在台灣立定腳跟,靠兩件大案殺開一條血路, 一件「二二八」事件懾伏了本省人,另一件煙台聯合中學冤案懾伏了外省人,就這個意義來說,兩案可以相提並論。

我們應該很清楚確認,黨國體制在戒嚴時期濫用國家暴力所犯下的侵害人權事件,根本無關省籍族群,更無關統獨左右的理念或主張,這樣的政治暴力完全可以視之為統治者對被統治者的「階級迫害」,一如當前方興未哀的#Me Too運動般,就是一種「上下尊卑權力關係」。

也可以這樣說,當統治者及其周邊的少數掌權者們認定,為了個人永保其權力,可以任意對人施加「永久的殘忍與羞辱」,這當然就是一種「階級迫害」。

要保障人權、實踐社會正義焉能輕言「促成和解」!

那麼,在眼下的#Me Too運動中,果若所有受害者們多決意「我們不要就這樣算了」,則,何以遭到國家暴力施以「永久的殘忍與羞辱」的受難者們,卻老是被訴求應該基於「大局為重」或「社會和諧」的大帽子下,對那些曾經涉及只圖鞏固權力且濫用權力所製造的「階級迫害者」們給予「原諒與和解」?

美國法哲學泰斗瑪莎‧納思邦(Martha C. Nussbaum)在其名著《傲慢的堡壘》一書中提供給當前女性主義、#Me Too運動最深思熟慮的建

言有謂:「抱最好的期待,做最壞的打算,我們必須更加倚賴法律,若非世界上存在許多邪惡之事,其實我們也不需要制度了。」性騷(或性侵)都是現世界所存在的諸多「邪惡」事之一,要是法律有效,我們固可以期待或倚賴法律為我們彰顯正義,然而如果權力者操弄國家機器強將法律淪為其恣意踐踏玩弄的工具,則所謂「制度」無非是權力者行惡的最大幫兇。

法律是保障懂法律的人,或更惡劣的,法律本來就極可能被扭曲而成了專為權力者服務的!易言之,當權力已凌駕於法律之上,並且被權力者恣意地加以操控之後,「依法行政」(Rule by Law)自然就成了權力者宰制踐踏人民或弱者的一種工具。

今年7月17日是解嚴36週年紀念日,蔡英文總統按例親自參訪曾關押過政治犯的新店「國防部軍人監獄」之不義遺址,並又一次表示:「瞭解歷史真相才能促成和解」的願景。她在當天下午的臉書上又一次寫道:「藉由對歷史和真相的了解,我們才能追求正義、促成和解,讓台灣走出威權的陰影,成為一個更自由、民主,並能保障人權、實踐社會正義的國家。」

先不談挖掘「歷史和真相」的工程簡直寸步難行而被譏為「光說不練」,單只計較蔡總統那麼念茲在茲的「和解」一詞,在這裡能否解讀為「我們就這樣算了,好不好?」

「轉型正義」終極目標應該是「價值定錨」

就我的認知,「和解」的概念乃源自猶太教核心教義。是上帝主動原諒人類,並尋求與犯了罪的人和解的故事,也即是人類原罪的初始意義。

猶太教相信的上帝耶和華是一位在人類尚未悔改認錯,便主動原諒的神。而和解,在舊約聖經當中,不僅是一種人必須遵守的誡命,也成了一種固定儀式,不僅涉及個人之間,也適用於族群與族群的關係,是上帝子民的一個義務。

然而,葉浩教授在該文中也同樣提出一個沉重的質問:

倘若受害者不在人間,後代的子孫更可能感受到一種道德壓力,亦即深感「替先人接受原諒」是一種背叛。

這也就涉及到一個難解的道德疑惑:如果受害者子孫難以承受「背叛」的道德自譴,一大堆與受害者無關的他者,又憑甚麼來要求受害者及其家屬遺族們放下過去接受「和解」呢?

葉浩對此引用了以色列哲學家馬格利特(Avishai Margalit)的觀察為上項說法添加了一層註解:「時間不只會讓受害者在未得到平反、正義(加害者道歉或接受某種形式上的懲罰)尚未彰顯之前就過世,也可能讓受害者家屬更深感必須為凋零的前輩奔走,否則形同背叛。這不一定適用於所有受害者家屬,但,我們也不應替他們選擇原諒。」

被認定是民主跳級生的台灣,在2023年,經由轉型正義工作者們的不斷奔走與推動,多數受難者已得到「撤銷判決與恢復名譽」,也發給了不成比例的「賠償金」藉以象徵「平反」的完成,然而,對於所謂的「真相」如林義雄家的滅門血案,或陳文成離奇墜樓死亡等等無解懸案,我們的政府往往避而不論或是一語帶過,更遑論聽得到來自加害者們的真誠道歉或接受某種形式上的懲罰,則「正義」之實踐又何來之有?

蔡英文總統在2016年競選總統時,曾經將「轉型正義」列為重要政見綱領之一,也等同於是對選民的一項重要承諾。於今檢視,不得已於言者,蔡英文以總統之尊迄今仍不能讓國安局那堆塵封幾十年的「永久保密」之機密檔案解封,則真相何解?再者,她在位已超過七年期間,一座全世界最大偽神廟依然提不出任何處置解方,任憑侵害人權最大元凶所代表的威權最高上大象徵繼續巍然矗立!

那麼我們有甚麼理由去相信她所屢言之「讓台灣走出威權的陰影」的真心實意?我們又如何能指望還原歷史真相並喚回正義?這樣的遺憾,能勸服大家「就這麼算了?」

如果我們相信「民主自由體制」永遠是獨裁者的天敵,且「轉型正義」的終極目標是為了要捍衛並鞏固「民主憲政體制」,則「價值定錨」才應該是吾等必須揭舉的最上位標竿。

只要台灣的「民主自由體制」存在一天,那麼我們每一場「人選之人」的民主選舉,都必然對共產中國有如椎心之刺而備受威脅,而構成嚴重挑釁,所以似此惡狼般的鄰國也就勢必要張牙舞爪反覆對台灣揚言不惜以武力威嚇侵犯我們,卻也因而勢必喚起多數民主國家防衛民主自由的高度警覺,進而對台灣採取更多的實際行動之聲援與支持力道。

我們在自己國內侈談「和解」只能是我們自己國家的內政,與他國無干,正如我們接受「一個中國」就自然會被視同國共內戰之延續,縱令世界民主陣營有心助台援台挺台,也將師出無名。

然而,當我們高揚「自由、民主、人權」的普世價值之旗號,台灣就會贏來世界民主陣營的高度關注與協助,是以,「價值定錨」才應該是「轉型正義」的正解。

我再強調一遍,#MeToo必須堅持「我們不要就這樣算了」,轉型正義的大工程也必須堅持「我們不要就這樣算了」!

2023/07/26定稿。

作者:呂昱,本名呂建興。1969年因參加學生民主運動入獄,1984年2月獲釋。曾任《臺灣文藝》執行編輯、蘭亭書店出版策畫、新地出版社總編輯,創辦《南方》雜誌(1986年10月~1988年2月)是戰後台灣雜誌史、社會運動史上最重要的「運動型雜誌」之一。民進黨《地方包圍中央策略》作者之一。

本文出自國家人權博物館甫出版的半年刊《向光》第九期,經授權轉載。

蔣中正核覆之政治案件終審結果。 圖:截圖於《任務推動及調查結果報告書》。

政治受難者當事人籍貫比例圖。 圖:截圖於《任務推動及調查結果報告書》。