一名新北市年輕女性,在親水設施戲水後,因染食腦變形蟲後死亡,為國內時隔12年後再出現的罕見個案。台大醫院急診醫學科臨床教授李建璋即在臉書上表示,食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物,因致死率高達99%,全世界目前僅有5名倖存者,從倖存者身上發現發病早期可使用抗菌藥物「米替福新」(miltefosine,商業名稱Impavido)搶救,他建議政府可引進該藥物,並建議民眾計劃去野溪戲水或是露天溫泉,最好使用鼻夾。

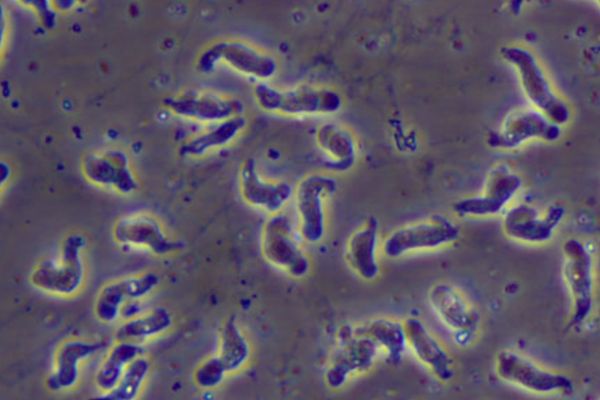

李建璋表示,新北市一名年輕女性,在親水設施戲水之後,產生發燒、頭痛、噁心嘔吐、意識模糊、抽筋等症狀,1週後後死亡。檢體結果證實為俗稱為食腦蟲的福氏內格理(Naegleria fowleri) 阿米巴原蟲。李建璋說明,食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物。因為就連伊波拉病毒致死率也僅有50%,但食腦蟲的致死率卻高達97%。他表示,根據美國的文獻記載,有157名感染者中,竟有153人不幸喪命。「更令人擔憂的是,免疫系統功能正常的年輕人也無法倖免於此。」李建璋指出,食腦蟲偏好生活在溫暖的水域,通常需要水溫在25°C以上,而在46°C的水溫下生長速度最快。隨著全球氣候變暖,食腦蟲在全球的分布與發生率呈上升趨勢。甚「至在北方國家,如南韓,去年也發生了食腦蟲相關的案例。」

全站首選:護理美女穿比基尼? 艾普斯坦照片曝光 霍金爽躺手持雞尾酒 家人這麼說…..

而因新北不幸因食腦變形蟲不幸身亡的女性,疑似因親水設施感染。李建璋表,若是在室內的游泳池規定要使用氯氣消毒,會讓食腦蟲無法存活,大眾無需過於恐慌。只有在罕見的情況下,「如使用野外水源或受到嚴重汙染的水源時,才有可能導致食腦蟲感染。」他指出,食腦蟲的潛伏期相當短,感染後僅約一星期左右,因此迅速就醫至關重要。在臨床症狀方面,由食腦蟲引起的腦膜炎與其他細菌引起的腦膜炎極難區分,因此有必要告知醫生自己是否有在野外戲水的暴露史。

雖然食腦蟲的致死率極高,目前僅有5名倖存者的文獻記載,李建璋表示,這5名倖存者提供了寶貴的治療經驗,包括提早使用特殊的抗菌藥物「米替福新」。他說明,這種藥物是用於研究對抗乳癌的,然而後來發現它對於治療熱帶疾病利什曼原蟲也非常有效,而該藥物於2016年獲得了美國FDA的批准,李建璋表示他初步搜尋似乎顯示台灣尚未引進此藥,並建議因台灣已經出現了相關的感染案例,政府可以考慮制定專案,進口並儲備這種藥物。他也提醒,計劃進行戶外戲水的民眾,「人類的鼻子是用來呼吸空氣的,不像大象是用來吸水的。」因此若計劃去野溪戲水或是露天溫泉,建議最好使用鼻夾,或是盡量避免讓鼻子直接接觸水源。這樣可以避免接觸到致命微生物。

另外,他建議因近期台灣游泳池發生了相關案例,政府有必要進行全面的抽樣檢查,以確保水質的安全,避免憾事再發生。