縱觀朱熹先後〈觀書有感〉,只要靜心體會,可以共感「為有源頭活水來」,是他通解「未發之中」後所顯露的內心「愉悅」之情,而「此日中流自在行」,則是他進一步理順「未發之中」,乃是發自恆性自在的「崇高」之心,兩詩字面雖同作寓情於景、借景喻理、以理抒情,貌呈一片情理景交融之象,又寫得極其白話,然而,從「愉悅」到「崇高」的轉折,看得到的真理,是帶著佛教華嚴宗和禪宗的「一理」與「萬物」身影,這種能將天地蘊含的「理」,盡現在萬事萬物,不正恰恰是「理一分殊」表達「每種事物皆存有自己一個理」的核心意旨。

【交鋒】

乾道五年春,朱熹理學建基者之一,世稱西山先生的「朱門領袖」蔡元定,對「精一」功夫持「人心」論說法與朱熹持「道心」論分判,朱熹評蔡元定似重氣而輕理,蔡元定則堅信「人心雖屬氣質,其發用若能合於法度,就可視為道心。」朱熹主見,道心、人心有「主客」之分,人心聽從道心,發用便能中節,清純之氣,雖有助顯化道心,卻屬「形氣之偶然」,氣只能為「助」, 不能為「主」,因此不可視作道心。

現正最夯:民調領先擴大「棄楊保江」發酵 江啟臣見面會人氣旺黨籍立委議員全到場

另在「觀過知仁」體悟上也存有差異,蔡元定強調「知仁」當從「觀過」開始,觀己之過,不犯相同過錯,觀他人之過,讓自我警惕,是省察知過、改過、觀理的「心」工夫。「心」具有自我警示能力,因過知改,因改過而修復明淨之「心」,是體察天理之本然。朱熹則認為,聖賢之言重在觀「理」而不在知「過」,觀他人之過雖然重要,但不能拘泥於「過」上,要「因過而觀理」。洞見何者為仁,何者為不仁,因其過而識得天理之中道,「心」僅有認知能力,可識得天理,卻無逆覺能力。

雙方問辨你來我往,朱熹重拾李侗「未發」問題探索,發覺湖湘派「先察識後涵養」觀點,忽略了在未發時的心體涵養,再洞悉未發、已發係「時間」先後關係,而「舊說」裡認知的「發見良心」思慮動作,會破壞「未發之中」,導致「心、性」在實踐過程中產生斷裂,於是反覆自修辯證,融會湖湘「察識」工夫與李侗「未發」理念,心領「涵養須用敬」,神會「進學在致知」,集中感知心體流行不息,藉「心」貫通「未發之靜」、「已發之動」兩種狀態,證道「未發」前為「寂然不動」的「心之體」,「已發」後是「感而遂通」的「心之用」,最終完成「靜而存養」、「動而省察」,「先涵養後察識」的二元工夫論。

這次慧悟倍於疇曩,朱熹精進有感,從「中和舊說」的「天命流行之體」說「未發之中」,視「中」為精深遠大、永無止息的創生實體,詮釋「心」與「性」是體用關係,進而轉折由「心之寂然」說「未發之中」,更改「中」作描述語,是形容心在未發之際的狀態,並修正「心」與「性」為平行兩體,此後,新慧悟即稱「中和新說」。

當前熱搜:川普稱伊朗已向中東鄰國道歉 警告「今天將遭非常沉重打擊」

朱熹進入浩瀚學海修行,懂得掌握「崇實黜虛」要義,不作白花力氣漫無目標求知,他牢扣「實學」竅門,傾神挹注《中庸》「未發之中」,待習得專業精髓,等同打開自在悠遊「觸類旁通」之門。他殫心探求「宇宙本體」,竭力摸索「心性義理」,在思想汰「舊」換「新」之路上,耗盡洪荒之力終獲成就。無涯學問如巨艦,用途強比戰鬥船。這分所得,雖為學海牛毛,實難掩忻悅之情,朱熹仍藉助詩歌抒懷,譜寫「昨夜江邊春水生,艨艟巨艦一毛輕。向來枉費推移力,此日中流自在行。」朱熹思想,自此立論已定,時年四十歲。

【詩作新譯】

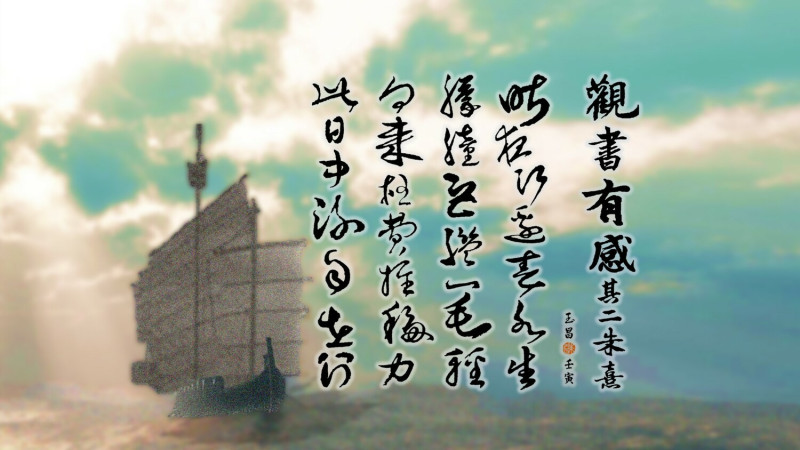

〈觀書有感〉 其二 ║ 朱子新說詩解

昨夜江邊春水生,艨艟巨艦一毛輕。向來枉費推移力,此日中流自在行。

船大水淺,使勁推拉船隻,只是多做白工,待河水上漲,船自然而然就得暢行河道。詩作寓意研求學問,證悟真理,時常耗盡心力,卻不得其解,待積學日久月深,一旦貫通,答案自可迎刃而解。作品關鍵在首句,「昨夜江邊」四個字係主觀隱喻學問靠積累。「春水」二字則客觀象徵「靈感」的促發。推敲文義與創作時點,這首詩當是朱熹苦思反轉「『舊說』未發之中」,茅塞頓開後寫下。

「昨夜江邊春水生」

過往困惑於深不見底的學海之中,在漫無邊際的昏暗裡,逐漸摸索出全心專注一個領域的道理,日積月累只消生機勃發,鑽研的學問自然就能水到渠成。

「昨夜」非指狹義時間概念上所泛指的昨天晚上,而是廣義涵蓋「過去混沌黑暗」的時空。「昨」為過去、以往。「夜」則形容昏暗的。

「江邊」不作實景河岸周遭解釋,係朱熹謙稱自身在浩瀚學海裡的一個小小角落。《孟子.離婁》裡記載一段孟子回應學生徐辟,關於疑惑孔子因何屢屢讚「水」的水問,孟子說「原泉混混,不舍晝夜。盈科而後進,放乎四海,有本者如是,是之取爾。」白話其意,源泉翻湧而出的水不分日夜流著,填滿流經的低窪處後繼續流向大海。水只要有「源泉」,便可無竭地奔流,孔子盛讚水,是水具有源源不絕的特質。孟子實際寓意「學問」如江河,有本源就能流長。

「春水生」春是生機,水作學問,生表產生,即文思泉湧的意思。「昨夜江邊春水生」一句,恰似西漢哲學家揚雄在其著作《法言•學行》中所寫下的「百川學海而至於海」名句,指眾多河川嚮往大海的壯闊而不停向前奔流,終將匯聚成海。寓意滴水穿石,只要持之以恆,努力不懈,事情一定會成功。

「艨艟巨艦一毛輕」

開竅後的學問,如同面對軍事作戰中技術最為複雜的水軍系統,無論迅猛精小的先鋒戰船,還是巨大無比的戰艦,都可以輕盈調度,無壓力地攻守自如。

「艨艟」為古代戰船的代稱。據東漢訓詁專著《釋名》解釋,「外狹而長曰衝,以衝突敵船。」唐代軍事著作《太白陰經》則指輕快的先鋒船。「巨艦」指大型的軍用戰艦。「一毛輕」是竟然小到沒有負擔。

「艨艟巨艦一毛輕」哲學就是豐富人生最具效益的武器,能應用開竅的學問,猶如自在地操控人類所創造最龐大與複雜的戰船武器裝備,進可攻退可守。好似「中庸之道」,是種不偏不倚,折中調和的處世姿態,卻又兼備強勁且內斂的力度。這道力度,不在於外表流露的氣勢,或散放言語的銳利,更不會予人有種「針尖對麥芒」的強悍,而是任他內心駕馭規格不一的先鋒戰船,或者鋼鐵巨大般的戰艦,都可以輕巧到毫無壓力負擔,要點是,掌握「寂然不動」機敏察識,有「感而遂通」,惟不可忽略「心、性」是平行兩體,「體、用」必須緊扣相連。

「向來枉費推移力」

修習路遙,一路走來儘管須要平白消耗掉不少體力和時間,務必做到持之以恆,要極其努力地屏除思惟業障,找回本我,朝向正面積極的真我前進。

「向來」即一向、從來,指從以前到現在。「枉費」係徒然耗費。「推移」指變遷、轉換。「向來枉費推移力」一般多拆作「向來枉費」與「推移力」認解,即往日花費再多力氣也移動不了。然而,仔細貫通詩文前後句意,此句實非純作單向負面順解,該句明顯有轉負能量為正能量的用心,因此,更適宜以「向來枉」與「費推移力」解釋。

在佛典《佛說力士移山經》裡,對「推移力」作用有非常適切的啟示,經文敘述五百個大力士,齊心並勢要推開一座擋住要道的大山,結果氣力放盡,山仍不得動搖。佛陀聞訊抵達,輕易用掌捏山成團,再以三指搓成沙屑。力士看得目瞪口呆,驚疑這是天生力道?還是神通?智慧?或者意行之力?佛陀解惑:這是與生俱來之力,不過「法起必歸盡,興者當就衰」,即便如來色身終歸壞敗,真正盛極的力量是「無常」之力。

朱熹此句潛意所指,是從「『舊說』天命流行之體」轉向「『新說』心之寂然」的過程,朱熹原本體悟,天命賦予人的自然狀態為「性」,人的行為造就因果,是人所不及的自然狀態,將隨著氣作變化,氣到哪兒,物就生到哪兒。後發覺因氣生物而有所住、有所依賴心,若無住無依,心便落空。於是,窮理明辦,宇宙萬物皆有生滅,乃無常、可壞之性。所住所依根源無自性,無常恆實體,生心去住去依靠,徒增妄想痴心。唯不靠法,無住無依,不受外物所累,心之寂然絕世而獨立。只要心無罣礙,便無過無非,遠離妄心妄念,心自得清淨。

「此日中流自在行」

能如此這般窮理盡性,當可藉由探求事物理致與萬物本性的思辨時間一併涵育心性、除卻煩惱,一旦理性、心性貫通,證道後的自在,將不再有所障礙。

「此日」非指語境中所提及到的當時的這一天。這裡的「此」字作如此、這般。「日」則為計算時間的量詞單位。「中流」若純就字面簡譯作河流的中央,但此處實譬喻煩惱。據《維摩詰所說經》〈見阿閦佛品第十二〉載有「不此岸,不彼岸,不中流。」「此岸」即生命開端與終結的最後階段。「彼岸」係滅一切貪瞋痴後所達到的境界。「中流」為游移在此岸與彼岸間的潛在煩惱。「自在」指自任己意且毫無阻礙。在佛教中,泛指進退無礙,舉凡對一切現象不起執著心,便不受困擾與煩惱稱之。

【價值】

在坊間,不計其數流通的詩作詳解中,泰半以字面直譯為主,臆測深層動機為輔,考證上,又以偏好創作地點於何處為最多,彷彿朱熹足跡到過的地方,都曾有個「方塘」存在,而旅途行經河流的遺址,就會是詩句裡歇腳暫留的「江邊」,總之,研究者各自擁有一套設定推論。倘若就此能刺激和帶起地方觀光產業發展,或許,也不失為一樁鄉野傳說的美談。

縱觀朱熹先後〈觀書有感〉,只要靜心體會,可以共感「為有源頭活水來」,是他通解「未發之中」後所顯露的內心「愉悅」之情,而「此日中流自在行」,則是他進一步理順「未發之中」,乃是發自恆性自在的「崇高」之心,兩詩字面雖同作寓情於景、借景喻理、以理抒情,貌呈一片情理景交融之象,又寫得極其白話,然而,從「愉悅」到「崇高」的轉折,看得到的真理,是帶著佛教華嚴宗和禪宗的「一理」與「萬物」身影,這種能將天地蘊含的「理」,盡現在萬事萬物,不正恰恰是「理一分殊」表達「每種事物皆存有自己一個理」的核心意旨。

伏讀朱熹哲學思想,堪稱華夏文明最完備精緻的理論體系,哲學特性著重借虛代實一得之功,以思考推理。同理〈觀書有感〉兩首詩的創作緣起,萬不宜斬釘截鐵跟進斷言是觸景生情之作,唯詩句可以想像,又思想的滔滔不竭必然源自書本,因此,詩題〈觀書有感〉,猶如切中「中和舊說」與「中和新說」,全部歸因讀書思辯後所獲取的價值。

【詩人簡介】

朱熹,字元晦,又字仲晦,小名沋郎,小字季延,齋號晦庵、考亭,晚稱晦翁、遯翁,又稱紫陽先生、紫陽夫子、滄州病叟、雲谷老人等,諡文,稱朱文公。為儒學集大成者,世尊稱為朱子。南宋著名大理學家,徽州婺源人士。與北宋程顥、程頤合稱「程朱學派」。十九歲中進士,歷任泉州同安縣主簿、南康軍知軍,提舉江西、浙東常平茶鹽公事,漳州知州、秘閣修撰,潭州知州兼湖南安撫使等,曾為甯宗皇帝講學。一生倡導「格物致知」,提出「三綱五常」是社會永存不滅的最高道德標準。著述繁富,有有《四書章句集注》、《楚辭集注》、《周易讀本》、《太極圖說解》《通書解說》,後人輯有《朱子大全》《朱子集語象》等。