〝謹以本文對所有幕前幕後曾經參與過促轉會工程的伙伴們致上謝意與敬意〞

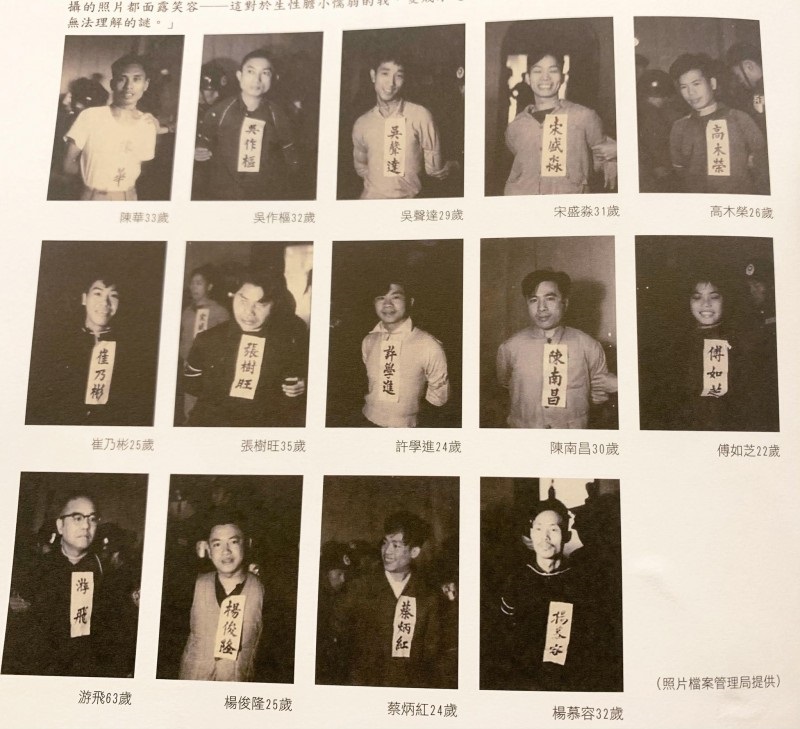

在一次充當義工協助導覽人權展的過程中,我引導的幾十位高中女生聚神凝望著牆面上一張大幅泛黃照片。那是上下三排整齊擺放 14 位五花大綁的年輕人,圖說上註明著每個人的姓名和年齡,都是 50 年代白恐時期被押赴刑場槍決前的「叛亂犯」。

有位特別敏感的女生突然面露出疑惑的表情幽幽地問我:「他們都這麼年輕,為什麼在槍決前這一刻全都露出了這麼燦爛的笑容?」

像被一根棍子猛然突襲似地敲擊著,我的心底翻起一陣抽痛,整個腦袋頓時感到無言以對!

幸好,其中有位女生主動發聲幫我解圍,她以略為激動的情緒喊著:「他們真的好勇敢喔!」

緊接著又有位女孩不脫稚氣卻頗具信心地接道:「抗爭者,他們都是抗爭者!」

那瞬間,我立刻憶起 50 年前在警總看守所服刑期間親歷同房難友在凌晨被闖進的幾位大漢押出牢房執行槍決的駭人場景。(後來我寫進小說《45號房的那一夜》)

多年後,我看到謝孟穎發表的一篇報導寫著:

1953年,綠島新生訓導處爆發牽連近百人、14名青年魂斷刑場之「綠島再叛亂案」。倖存者蔡焜霖往後一生都無法理解,朋友們只是抄禁書讀禁書、互傳的紙條何以從「無罪」變成「死刑」之罪證,他數十年來都在追尋朋友被槍決的真相,卻也隨著檔案現蹤受到更大的衝擊──為什麼,那些被綑綁手腳、胸前插牌、準備押去槍決的年輕人,臨死前一刻都露出了世上最燦爛的笑容?

謝孟穎小姐寫下的句子竟然會像那位多年前高中女生所發出的驚嘆那麼的類似,是純屬巧合嗎?

這件事在我心中一直激盪著難以釋懷,也因而讓我反覆質問自己: 40 年白色恐怖時期製造生產的近兩萬名政治受難者,究竟是冤屈者多或是抗爭者多呢?

後來,我在多次以政治受難者身分受邀分享生命故事的場合時,我多會伺機拋出這個質問:「您們認為,我應該歸類為冤屈者或抗爭者?」

早在促轉會成立之前的 2015 年 6 月,時任民間真促會執行長的葉虹靈即曾在《臺灣社會學》期刊上發表研究論文〈台灣白色恐怖創傷記憶的體制化過程〉提出過我所疑惑的這道課題。她在該研究論文的「導論」中質問:

究竟 50 年代的政治犯是社會主義革命戰士,或官方補償及大眾認定的冤錯假案受害者?台灣社會的白色恐怖記憶是否且如何可能同時容納這兩種相互衝突的政治犯形象?

葉虹靈所敘述的「社會主義革命戰士」當然是抗爭者角色,相對的「冤錯假案受害者」則應該列入「冤屈者」。然而,這兩種類型的政治受難者角色是否就必然是「兩種相互衝突的政治犯形象」嗎?

上周我在一場生命分享中照例把這牽扯不清的議題丟給在場聽眾。那場分享會,主辦單位分發給我的講題是「那個年代,讀書也有罪」。所以我在會場就舉例問道:比如像「返校」那部電影所演譯的,在戒嚴時期有人因為閱讀一本禁書而遭到逮捕判刑入獄,不論刑期長短生死,請問他們是抗爭者或是冤屈者?一如既往,多數人都認定是既是「抗爭者」又是「冤屈者」。

首先,甚麼樣的社會會出現政治性的「禁書」?進而,我們不免要問:「閱讀禁書」這動機和行為本身,是不是一種抗爭意識的起燃點?

我們基本可以假設,基於求知的閱讀行為應屬自利的功利取向,因此多數人根本不會也不願意去碰「禁書」,甚至除了官方版本的教科書或工具書之外,大抵都不會有興趣想去碰觸。若有某些人會想要「閱讀禁書」,乃係出於好奇心使然的小小冒險刺激性,亦即這類小小冒險者本就已內聚多少成分的抗爭意識。處於黨國威權時期,這就叫做觸犯統治法則的禁忌,既然敢於觸犯禁忌就不是「順民」,既然不是「順民」就該被列入「非我族類」,當然該受到一定程度的懲罰。少則三年感化教育,重則五年或七年的牢獄之災。

如果,連「閱讀」這樣不礙到他(她)者的最簡單行為都必然要獲罪入獄,其他訴諸於語言乃至書寫反動言論的舉措焉有不罰的道理?

譬如說,某人因為不滿國民黨貪汙腐化,在廁所牆上寫著「打倒國民黨」,然後就被捕了,這算是冤錯假案呢?還是一種最細微的抗爭行動?

又如,某人不相信國民黨反攻大陸的八股宣傳,卻很希望知道共產黨統治下的中國真相,因此他趁著夜黑風高偷偷收聽中共對台廣播,結果可能有人告密或自己大嘴巴而被拘捕羈押五年,這算是冤屈者?還是抗爭者?

在那荒謬年代下,黨國威權統治指鹿為馬的基本理路很清楚:我說白的,你就不可以說是黑的。易言之,統治者為了自己的政權鞏固,必然要製造各種謊言;而被統治者的你,只能選擇相信統治者所發出的每一句謊言,絕不容許質疑。

二戰納粹的謊言大師戈培爾(Paul Joseph Goebbels)說過的:「謊言重複一千遍就是真理。」乃是千錘不敗的威權統治之金科玉律。

蔣介石宣告:「一年準備,兩年反攻,三年掃蕩,五年成功」的反攻大陸訓令,台灣人民只能唯一選擇相信,並且一定要義無反顧地跟著大唱軍歌高喊口號!

輪到蔣經國轉換為「三民主義統一中國」的政治口號後,人民也照樣只能選擇相信,任何試題的考卷或是公開文件書寫,都唯一只能配合演出!

否則,戒嚴令下的「懲治叛亂條例」很迅速會無情地對你開鍘。

誠如蔡英文總統在 2016 年 7 月 21 日在總統府內說過的至理名言「威權時期大家不是都選擇服從嗎?」

這是台灣當今領導人很順理成章的基本思維。正因為「威權時期大家都選擇服從」,言下之意大約可以解讀成:「轉型正義」也僅只是個政治遊戲,大家隨便玩玩就夠了。至於政治受難者實質上究竟是何種角色也就不必太認真計較了。

作為統治者的立場,通常都會傾向希望人民都是「服從者」,其實也是很合情合理的認知。

長期關注「轉型正義」議題的花亦芬教授,在 2017 年在紀念「二二八事件」七十週年當天接受訪問時曾提出「轉型正義的三個迷思」,其中第二個迷思就坦言說:

因為黨國威權控制的影響,長期以來,台灣的教育內容與社會文化並不重視「公義/正義」(justice)價值觀的培養。在這樣的情況下,為了凸顯受害者的冤屈難伸,對二二八問題的探討,偏重在受害者的悲情,希望藉此喚醒社會的同情與重視。

徵諸二二八事件的史實,乃係政府動用軍隊暴力屠虐手無寸鐵的無辜人民,屬於很徹底而清楚的嚴重踐踏人權的國家暴力犯罪。

可是,對綿延40年之久的白色恐怖時期之真相探查,也把政治受難者的諸多敘述全都一起綑綁編派進「受害者的悲情」中,進而攪混成「冤屈者」的大醬缸裡,就很令人扼腕。

2018年年底,當促轉會依法提出必須要去除威權象徵「重新鑄幣」或「三軍儀隊退出中正紀年堂」等等主張時,來自於政府的層峰的回應居然是讓人當場昏倒的一段話:

「這不是總統說了算,也不是促轉會說了算,我們成立促轉會目的是要釐清真相,促進人民對歷史上所發生的事件有一個和解過程。」

「歷史與記憶」的這道無比嚴肅的課題,就因為是在一個以「和解」為終極目標的指引下,多數人民所殷望的「正義」與「真相」就硬生生被扭曲而河蟹了。

花亦芬教授的訪談中還有一段令人刻骨銘心的話,她說:

轉型正義旨在處理「人權大規模遭到侵害」的過往,以重建國家體制對「人權價值」的重視;而不是藉由討論歷史人物的「功過」,以某些得利者的「感恩」之心,來「抵銷」受害者的傷痛。......

此言對應於蔡英文今年 1 月 22 日上午出席「蔣經國總統圖書館開幕典禮」時致詞說,「差異可以互相尊重、歧見應該彼此溝通。」而且還強調「在台灣,蔣經國前總統永遠只是一部分人的蔣經國。有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感,而另外有些人,則記得他所代表的威權體制。」

蔡英文總統的此一動作和言論立即引來她曾經倚為首席文膽的姚人多教授在臉書PO文直斥:《總統,妳錯了》。在文末,姚教授沉痛指出:

沒有任何一個國家在威權遺緒的壟罩下仍能繼續深化民主跟自由。所以,總統,您錯了。妳讓妳的國民陷入道德及價值上的錯亂,妳讓轉型正義無以為繼,妳紀念蔣經國的邏輯恰好就是蔣家迫害台灣人民所使用的邏輯。

設若,功過並陳就是「和解」的過程,那麼她所說要推動的「轉型正義」就是虛幌一招的另一道政治謊言!

無需諱言,就是在當今主政者主導的這一套「蔣經國式邏輯」下並且反覆強調「大和解」的虛妄目標,才會縱容官方所敘述的 228 和白色恐怖的冤錯假案長時間成了敘述主流。那麼多政治受難者們曾經堅持理想、勇於反抗專制獨裁暴政,勇於爭取自由民主的意志展現,遂淪為聊備一格的陪襯敘述;原本應該是台灣人基因中汨汨流淌的「抗爭者」熱血形象,也就日漸模糊消隱。

於是「你們是爭取自由的鬥士」被換成了「你們好可憐」!轉型正義過程中所應該彰顯與捍衛的價值就這樣被削弱,甚至被推向暗角喘息了!

當我們不斷強調我們台灣是主權獨立的國家,而這個國家的人民各自懷抱不同記憶與認同,本來就是天經地義的多元存在,只有專制獨裁者才會狂妄地強制要去追求「歷史與記憶」的一致性,也因而企圖讓人民再被關進我們好不容易才擺脫揚棄的大敘述的那個年代裡。

在變動不居的現代社會,轉型正義的目標絕不應該只是追求社會和解,而毋寧是「民主、自由與人權」的「價值定錨」。

唯有民主實踐中所普遍綻放開來的「公民意識」,才是台灣人民抵抗強權惡霸侵略與欺凌的堅定保證。民主是永遠需要人民集體來呵護與捍衛的。

「促轉會」已正式熄燈,儘管店門被拉下,我們的任務卻仍然未了;燈可以熄,光不可滅!

為了「台灣價值」能夠牢固永續定錨,我們都必須繼續戴著鋼盔一起往前跨步前進。

呂昱,本名呂建興,早期小說創作均以「莘歌」筆名發表,撰寫文學評論才以「呂昱」筆名發表。

1969年因參予學生民主運動入獄,被判處無期徒刑。

1975年因蔣介石過世得以減刑,改為15年刑期,於1984年2月刑滿出獄。

出獄後曾任《臺灣文藝》執行編輯、擔任「蘭亭書店」出版策畫「台灣青年作家全輯」、新地出版社總編輯等職務。

創辦《南方》雜誌(1986年10月~1988年2月)致力投入學生運動和農民運動;同時間也創立《南方出版社》,大力引進法蘭克福學派計約250本以上的西方批判經典理論之譯叢。

1988年4月經甫釋放出獄的黃信介和張俊宏委託籌組「台灣政治經濟研究室」,是為民進黨第一個智庫,黃信介就任民進黨主席後被委任為主任研究員;1988年專責主持《到執政之路--「地方包圍中央」的理論與實際》一書之策畫、撰寫與出版,成為當年民進黨首度突破地方勝選並奠定2000年政黨輪替的的選戰指導策略之經典著作。

呂昱文學風格: 創作文類以文學論述及小說為主。多篇評論均已蒐集於「台灣現當代作家研究資料彙編」百集叢書中。

已出版短篇小說集《婚約》和長篇自傳體小說《獄中日記》均為其身繫獄中受難期間之文學創作。主題多涉及白色恐怖受難者與家屬驚惶悲慘之境遇,是當時文壇政治禁忌之一大突破。文學論述上則具豐富的臺灣歷史情懷,《在分裂的年代裡》即其在牢獄監禁中對臺灣文學界批判的系列論文。其筆鋒銳利,論事真誠,堅定認為文學工作者應該不斷地注意下層階級的生活和意識,同時也必須永遠觀察上層階級的生活和作為,再利用文學的型式將其存入文學檔案中。

近期仍致力「轉型正義」系列之長短篇小說創作,已陸續發表中,計有《45號房的那一夜》、《冬日暖陽下的哭泣》等篇;已完成的長篇小說台灣故事組曲中的戒嚴首部曲《難民營牛肉麵》將於年內完成並出版,續作二部曲《さくら俱樂部》正在撰寫中。近期發表的文學評論作品有:「試析林央敏的《無上瑜珈劫》」、「陳釀酒香的【散文詩】:《酒的遠方》」、「安平,媽祖聖旗庇佑下的海盜原鄉」、「《百元之戀》總評序:魯蛇反思」、「鍾老遺事:重拾台灣散佚的小檔案」等篇。

2014年的318太陽花運動之後,即潛心專致於前輩作家倡導的「台灣非是台灣人的台灣不可」之主題思考,誓願秉承鍾肇政老師遺志努力嘗試架構「台灣文學主義」之文學史觀之論述專著。

文學成就: 曾獲吳濁流文學獎小說佳作獎;小說作品《畫像裡的祝福》選列為1984年度小說選;短篇小說《45號房的那一夜》獲「文化部國家人權博物館」於2018年12月改編為「抗爭者們」讀劇範本之劇本演出。

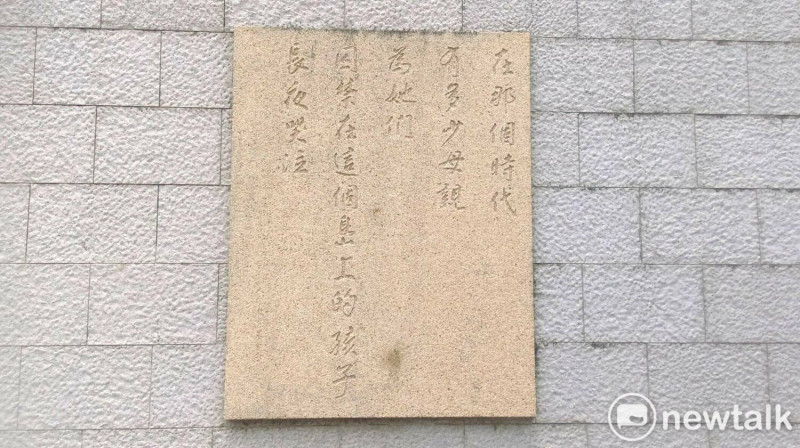

綠島人權紀念碑寫著「在那個時代,有多少母親,為她們被囚禁在這個島上的孩子,長夜哭泣」。希望散播的人權種籽,是除了基本的人權,也希望建立一個美好、幸福、理想的台灣島國。 圖:林冠妙攝