作家陳芳明:《福爾摩沙三族記》是一部多元史觀的小說,但又可以當做歷史作品來閱讀。 作者陳耀昌自己則說:《福爾摩沙三族記》或許才是我對母親台灣的最大回報。這本書,如果沒有我的成長背景──出身府城老街、與陳德聚堂的淵源,也夠LKK,還來得及浸潤於台南的古蹟氛圍與寺廟文化;又正好身為醫師,懂得一些DNA及疾病鑑別診斷知識──其他人不見得寫得出來。 陳耀昌醫師這本巨著,之前曾在新頭殼〈開講無疆界〉欄目中刊載,新頭殼這次重新編排以系列推出,以饗讀者。

十六歲的瑪利婭一直不明白,為什麼爸爸決定要離鄉背井,前往福爾摩沙那個與荷蘭完全不同的蠻荒世界。

瑪利婭一家人原本在台夫特(Delft)的新禮拜堂旁有一棟很舒適的房子,三層樓,五個房間;而且靠著運河。他們家自己也有一條大船,一艘小船,她最喜歡和姊妹們划著小船,在台夫特的運河中穿梭了。雖然房子不大,但很舒適。牧師亨布魯克(Antonius Hambroek)雖然生於鹿特丹,但在萊登神學院畢業後就被派駐到台夫特牧會來,在台夫特和安娜成婚,小孩也都是台夫特出生的。一家人在台夫特備受尊重,全家一直過著其樂融融的日子。

現正最夯:謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

爸爸決定來福爾摩沙,就是因為聽了他在萊登大學神學院的前輩學長尤羅伯(Robertus Junius)牧師對福爾摩沙的描述。尤羅伯在福爾摩沙前後服務住了十四年,一六四三年才離開福爾摩沙回到荷蘭。

尤羅伯回到故鄉台夫特以後,卻對福爾摩沙人念念不忘,於是在這一年春天一個下雨天的下午,來到了亨布魯克的家。

瑪利婭永遠忘不了,她在客廳門後,偶然聽到的爸爸和尤羅伯的對話:

全站首選:名嘴吹噓中國和委內瑞拉慘遭打臉! 林智群整理「11傻大型翻車現場」

「既然他們有獵人頭的惡習,那麼你為什麼那麼喜歡他們?」正要端小餅乾出來招待客人,偶然間聽到了獵人頭的字眼,不由得屏氣聆聽。

「說起來很矛盾,他們是有獵頭的習慣,可是他們並不是食人族,也不兇暴。這麼說你一定會很奇怪,其實福爾摩沙人算是善良的民族,他們獵頭只是個不幸的習俗,來證明狩獵者的勇士氣魄。他們並不愁吃,因為福爾摩沙的整個大草原到處是梅花鹿。福爾摩沙人很聰明,有計劃的捕殺野鹿,絕不過量,人與鹿群維持著很好的平衡。福爾摩沙人太好命了,只有梅花鹿以及美麗的帝雉,卻沒有老虎,沒有獅子等兇惡的動物,會傷人的頂多只有一些野豬。聽說高山的地方有一些黑熊,還有體型比較小一點的豹。

也就是這樣舒適的環境,福爾摩沙迄今未進入農業社會,因為他們不需要,因為要得到食物太方便了,不必去辛苦耕種。而在這樣過份舒適的環境下,福爾摩沙人的男人要證明自己是勇士中的勇士,就去獵野豬。而部落及部落之中總免不了有衝突,一衝突,就會有械鬥,於是割取對方的人頭就成了勇士的象徵。」

「所以只要教以基督教義,讓他們有文明觀念,要好好相處,大家相愛,不要互相殺來殺去,不要把獵頭當勇士象徵,一方面可以救許多人,一方面我們的改革教派會在福爾摩沙找到最好的信徒。」

「雖然巴達維亞的土人更多,但他們都已經是穆斯林的異教徒,沒有辦法接受基督。福爾摩沙人不同,他們沒有什麼信仰,一張白紙,而且還算聰明。我和我的前任甘治士牧師為他們創造了一些拉丁拼音文字來教他們用他們的語言唸聖經,倒還有些成績。我在福爾摩沙十多年,有上千福爾摩沙人受洗。在福爾摩沙傳教,會讓你很有成就感」。

尤羅伯說到最後,語氣裡顯然帶著得意。他那天和爸爸談了一整個下午,還留下來晚餐。在餐桌上,他取出了一張東印度地圖,那是瑪利婭沒有見過的世界之角落。本來瑪利婭以為東方就是出產漂亮絲綢與青花瓷的中國,現在台夫特就興起了一個製造帶有東方風格青花瓷的風潮。她沒想到,東方也仍然存在著有獵人頭土著的大島嶼,而且這個島嶼的名字竟然叫「福爾摩沙」。福爾摩沙是美麗之島的意思,這與獵人頭土著多麼不相稱!

這天之後爸爸又和尤羅伯出去了幾次。媽媽說,他們是到台夫特東印度公司會所去談。瑪利婭知道東印度公司,他們在台夫特擁有一大排的倉庫。一個月以後,爸爸就向家人宣佈全家要到福爾摩沙。

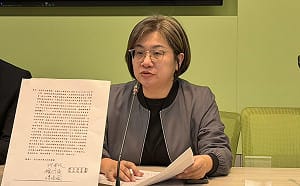

亨布魯克的親筆簽名 圖:中研院台史所翁佳音教授/提供