一九九八年八月,他走了。

二十年後,二○一八年,他當年親手送我們這幅墨寶的畫面,卻深深留在我們的腦海,如此清晰.....。

二十年前,我缺席了盧修一的告別式。盧修一逝世,將近二十年了。然而,我認識盧修一卻已經將近三十年了。

盧修一教授,對我而言,他不僅僅是江蓋世和我婚禮上的證婚人,他不是一般婚禮上「掛名而已」的證婚人,他是真真切切與我們「實際互動」的證婚人。

全站首選:高市早苗會晤李在明 驚喜演奏Dynamite、Golden

江蓋世和我相識的緣份,正是拜盧修一教授首次參選立委之賜(一九八九年),我們在一場支持者設宴的餐會上初識。一九九三年十一月,我與蓋世結婚,盧修一夫婦蒞臨,他是我們的證婚人。一九九七年十二月初,我在台大醫院與血癌搏鬥,亦師亦友的盧修一,也正在與肺腺癌戰鬥。

那時候,蓋世每天都來台大醫院。有一天,他從我的病房走出去,走一段樓層,再走進去盧修一的病房。他說,同時去看兩位至親的人,與癌症搏鬥,那一段時間是他人生中的陰暗幽谷。

一九九八年上半年,盧修一教授的健康狀況不甚穩定。而我自己也在二度化療階段。因此,從一九九八年四月,蓋世和我去和信醫院探訪盧修一教授之後,我們就沒有再見到他了。

等我的化療結束後,蓋世和我的主治醫師陳耀昌討論病情。蓋世很想帶我和小孩一起去莫斯科走一走,那是他長久以來的願望,可是面臨一個尚在化療中的妻子和一個兩歲多的稚兒,他也沒有很大的把握。陳耀昌醫師評估之後,蓋世信心大增,於是著手規劃一趟約兩星期到莫斯科的長途旅行。

蓋世當時一邊忙著市政質詢,一邊忙著所有的申請流程與行程安排。我,只能先照顧好自己,再照顧好小孩。後來,蓋世告訴我,去莫斯科的往返日期已訂,就在一九九八年八月初到八月中的兩個禮拜。我們於是在期待中準備三人首度前往莫斯科的行囊。

沒想到,我們要登機去莫斯科的那天早上,我們的好友邱萬興(小邱)來通知我們:「盧教授清晨走了。」我們的心裡一陣錯愕。我們第一次要出發去俄國,而我們所敬愛的長輩,盧修一教授竟選在這一天去天國.....。

「怎麼辦?」我問蓋世。

「這.......」蓋世愣住了,一時間,不知人生的變化是如此令人錯愕。最後,我們還是決定照計畫出去。

那一趟莫斯科之旅,是我們人生中的第一次體驗,其中卻夾雜著我們對盧教授離開人世的不捨。我們心想,來不及去看盧教授最後一面,至少可以去參加他的告別式吧。

後來,小邱又傳訊告訴我,盧修一教授告別式的日期。而那一天,正是我們從莫斯科搭機返回台灣的日子。

回到台灣,我的妹妹(曾任新國會辦公室助理,也與盧教授共事過一段時間)說,她帶著爸爸媽媽去參加盧修一教授的告別式,人山人海的場面,讓她強烈感受到很多人對盧教授的敬愛與不捨。

一九九八年九月,我繼續做第三次的化療。蓋世和我對盧修一教授的懷念之情,就這樣放在心裡。

二○一七年下半年,小邱想要為盧修一教授辦一個紀念展,他與盧修一夫人陳郁秀老師討論紀念特展之後,也考慮出書的事,我因而受邀擔任《盧修一與他時代》這本書的主編。

二十世紀,我有幸認識盧修一教授。他從政的那幾年,我有機會擔任他的國會助理,並與蓋世和小邱一同為他競選連任立委的文宣工作而努力。

二十一世紀,二○一八年,我認真地編好這一本文圖並茂的《盧修一與他時代》,我告訴自己這是「彌補告別式缺席的遺憾」,也告慰盧修一教授在天之靈,因為這本書裡有很多過去同類出版品中少有的「歷史照片」與來自國家檔案局的「個人檔案」。感謝編輯團隊的合作,讓這本書更有意義。

二十年光陰,一晃就過去了。可是,盧修一生前所留下的形影,與我們同時在台大醫院抗癌的那段經歷,歷歷如繪。

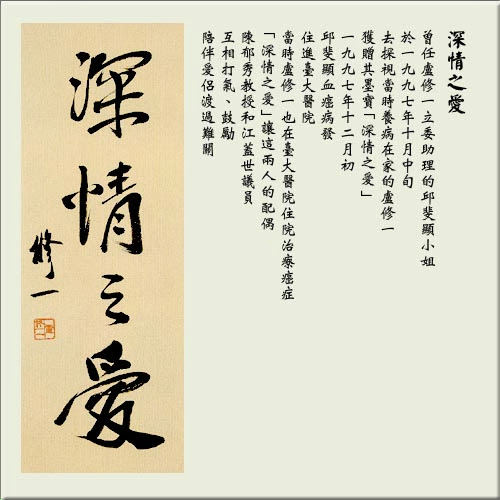

謝謝盧修一教授,二十多年前,他讓我深刻了解,什麼叫作「深情之愛」,如此刻骨銘心,直到今天!

邱斐顯(左)與 盧修一合影,於 盧修一 家裡。 圖:邱萬興/攝

1988 年某個餐敘場合。左起:民進黨外交部主任盧修一,民進報採訪編輯邱斐顯,民進黨主席姚嘉文,國大代表周清玉(姚嘉文之妻),鄭寶清(民進黨中央黨部秘書處主任)。 圖:邱萬興/攝