在清末政壇上,翁同龢是一位相當重要的人物,他的父親父親翁心存當過咸豐皇帝的老師,而他本人是咸豐皇帝欽點的狀元,故人們稱之為“天子門生”;他本人先後充同治和光緒兩個皇帝的老師,故又被人們稱之為“門生天子”;他一生都任京官,不曾外放,當過刑部、工部、戶部的負責人,曾於「楊乃武與小白菜」一案中發現諸多疑竇,打動慈禧太后下令重審此案,讓蒙冤者得以昭雪;他出生江蘇常熟,長期掌管財政大權,入值軍機,成為大學士,深受光緒皇帝信賴,一度權傾天下,故又被尊稱爲“常熟相國”。作為傳統的士大夫,翁同龢實現了“洞房花燭夜,金榜題名時”之夢想,更實現了“立功、立言、立德”之“三不朽”人生目標。他應當為此心滿意足嗎?

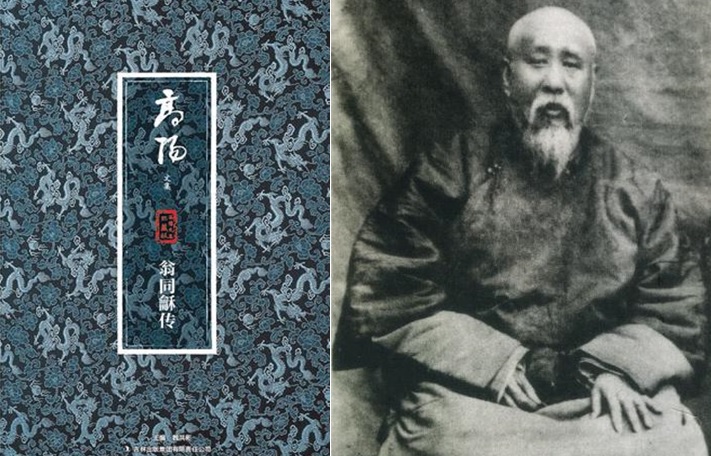

然而,想當“太平宰相”的翁同龢,偏偏遇到滄海橫流、疾風暴雨的時代,被驚濤駭浪衝到天涯海角。他在最輝煌的人生頂點,突然遭朝廷罷黜,晚年幽居鄉裡,“淒涼到蓋棺”。歷史學家和小說家高陽的《翁同龢傳》一書,對傳主既有同情,亦有批判;用小說家娓娓道來、縱橫捭闔之筆法,卻又字字句句皆有出處、考据綿密、鐵證如山;表面是在寫一名儒生“生不逢時”之悲劇,背後卻是要解析中國近代化“屢戰屢敗”之根源。

全站首選:被高虹安問「何志勇是誰?」 本人明照常開參選記者會

在萬國競爭、不進則退的嶄新的國際環境中,中國定格於“高度內傾型”的國家結構,只能被動挨打,學者王鼎杰在《復盤甲午》一書中分析說,“晚清始終沒有也不願直面一五零零年以來的國際政治事實,甚至遲遲不願承認這世界還存在對等的外交對手”,“晚清的身軀雖然進入了這個新時代,頭腦卻還停留在有內政、無外交的傳統格局中,始終無法形成敏銳的外交感,自然難以捕捉現代國際政治的實質,如此勢必影響到國家戰略的製定”。作為決策者之一的翁同龢,受傳統文化和道德觀念之束縛,不能吐故納新、不能與時俱進,故而“身與名俱滅”。

翁同龢並非人們誤以為的改革派,而是守舊派。翁同龢被罷黜,並非慈禧太后等“保守派”要剪除作為改革派領袖的光緒帝身邊的羽翼,而是光緒帝本人不能忍耐翁同龢的守舊,主動下旨將其趕出決策層。翁同龢作為改革派領袖的身份,是戊戌變法失敗之後,流亡海外的康有為為了拉大旗作虎皮,在翁同龢死後將其譽之為「中國維新第一導師」,反正翁同龢不能從地下起來摘掉這頂“康冠翁戴”的帽子。

翁同龢不僅不是改革派,而且是僅次於慈禧太后的導致戊戌變法失敗的第二位罪人。他甚至也是甲午戰敗的直接責任人,他當時大權在握卻不明世界大勢和自身軍備,自以為可以聲討東夷,卻遭致無窮禍亂。此前,翁同龢在任戶部尚書期間,處處刁難北洋水師,削減軍費,剋扣糧餉,僅僅因為他與李鴻章之間有私人恩怨。以私害公,禍國不淺。《中國海軍大事記》光緒十七年載:「四月,戶部決定:南北兩洋購買洋槍、炮彈、機器事,暫停兩年,所以銀子解部充餉。」當時有一副對聯譏諷翁李二人:「宰相合肥天下瘦,司農常熟世間荒。」上聯「合肥」指合肥人李鴻章,下聯「常熟」即常熟人翁同龢。翁同龢雖然不像李鴻章那樣貪瀆,其財政政策守成有餘、開拓不足,完全不能適應時代的要求。

當前熱搜:中共逼東南亞多國反對高市「台灣有事」矢板明夫:中國已黔驢技窮

主戰派比主和派更誤國

在甲午戰爭期間,翁同龢是調門最高的主戰派。光緒親政,翁同龢以帝師身份成為朝廷重要決策者。他堅決主戰,即便前線一敗塗地,也不審時度勢,而是頑固到底,給國家帶來莫大災難。主戰派常常佔據道德制高點,讓旁人難以批評之;其實,若不能戰而強行戰,主戰派的危害遠遠大於主和派。

具有諷刺意義的是,很多時候,主戰派並非“雖千萬人,吾往矣”式的勇敢者,反倒是怯懦自私、膽小如鼠的人物。高陽從翁同龢早年的日記中即已發現其軟弱之個性:翁同龢當上上帝師後,請假回故鄉常熟探親,一路頗為風光,各地官員辦差應酬,極為巴結。經海道由上海換船囘常熟時,係用小火輪拖帶兩艘“無錫快”,由城東繞城北。經崑山時,翁同龢記事云:“余本不欲走此路,恐其淺阻,又恐爲鄉人開此新樣,而榜人以近數十里力持之,道出譁譟衆觀,可愧也。”

走這段近路和水路,既擾民,又過於炫燿,實非明智之舉。但船家依仗東家的勢力,悍然不顧。江南的紳權特重,有“文采風流、武斷鄉曲”之號。這一次,翁同龢身不由己地扮演了一齣“衣錦還鄉”之大戲。對此,高陽評論説:“翁同龢雖然是正人君子,卻明知其不善而不能阻止,此性格中姑息懦弱的一面,是他以後誤國誤君的致命傷。”連一名小小船夫都不能控制的人,一旦掌握國家大權,焉能不壞事?

李鴻章清楚地知道中國的海陸軍都不能戰,翁同龢掌管財政大權,知道軍費幾何,當然也知道中國不能戰。但在和戰問題上,翁同龢主戰的態度,始終不變;所變的是偏離了他自己的原則。他的本意是“求乾綱大振,致君於有爲之地”,也就是説,打贏一場勝仗,讓光緒皇帝立威、集權,將全部實權從慈禧太后那裡拿回來,以此為基礎創建比擬康熙皇帝的豐功偉業。及至明知事不可爲,而爲了自己的名聲,執持如故,變成“爲主戰而主戰”,高陽譴責説,“實不能不謂之誤國”。

《中國近代史上的關鍵人物》一書的評論更爲不堪:「翁同龢因與李鴻章之間久懷宿怨屢謀報復,李鴻章不欲戰而迫其戰,在他看來正是挫抑之而困頓之的良好機會,又豈能放過?至於萬一試而不效,淮軍挫敗,私怨雖報而國事已壞,則就不是翁同龢所著急的問題了。」《蜷廬隨筆》中記載了翁同龢的一句名言:「正好藉此機會讓他(李鴻章)到戰場上試試,看他到底怎麼樣,將來就會有整頓他的餘地了。」若真是如此,不殺翁同龢不足以謝天下。然而,他只是被罷官回家,所遭之處罰實在是太輕了。

高陽對李鴻章的評價不高,李鴻章缺乏傳統士大夫的道德操守,也缺乏近代民族國家的國民素質——在與俄國談判期間,爲獲得俄國的賄賂,與俄方簽署“中俄密約”,這無疑是賣國的行徑,李鴻章卻不以為恥。儘管如此,高陽承認,若由李鴻章全權處理對日外交,清廷不至於落得“戰和皆無可恃”之境地。高陽對李鴻章之處境充滿同情:“當時最痛苦的是李鴻章。好比一場賭局,明知輸定了,而仍然不能不悉索敝賦,湊賭注押在‘死門’上。而且輸光了還不能一走了之,猶須善後;他早已料定了,將來談和仍舊是他的事。當時如非翁同龢的牽制;則上有慈禧太后作主,內有恭王及軍機支持,且外亦必有劉坤一、張之洞的默許,應該可以少輸當贏,早就和得下來的。”看來,翁同龢是“成事不足,敗事有餘”。

甲午戰敗後,慈禧重新起用恭王,恭王領軍機後,第一件事是請撤書房,這完全是針對翁同龢而發,“因為翁同龢之在書房,猶如美國總統的特別助理,權侵政府,爲恭王所不能容忍”。翁同龢在中樞經營多年,通過擔任主考官選拔不少人才,但並未形成一個鐵桿的派系,時人形容説,翁「為人好延攬而必求其為用,廣結納而不能容異己」,所以無法像曾國藩、李鴻章和袁世凱那樣成就一番大事業。

維德、李鴻章與翁同龢的“三人轉”

翁同龢因曾國藩及李鴻章曾檢舉其兄翁同書在與太平天國作戰時兵敗棄守逃亡,終身與李鴻章結下私怨。儘管如此,翁同龢一生事業的枯榮卻與李鴻章緊緊糾纏在一起。

近代以來,為禍中國最烈的兩大強國爲俄國和日本,俄國共產黨興起並奪權後,對中國的危害更超過日本。在清末,“俄德勾結,軍事外交並用,三翻四覆,波詭雲譎,而穿針引線,哄嚇詐騙,成於李鴻章之手,但翁同龢則應負最大責任,因為洋務、財政的大權都在他手裡,其地位如維德在俄國。只是維德玩弄李鴻章於股掌之上;而李鴻章則玩弄翁同龢於股掌之上而已。”高陽對此有一番深刻的評論:“我一向以為庸臣握權,其誤國甚於奸臣;當時膠州灣事件,如果交由李鴻章來處理,賣國反倒會適可而止;有翁同龢居於前列擋災,李鴻章以內怨私仇,外受轄制,遂致恣意而為。”

中國與俄國的外交,不脫於維德、李鴻章與翁同龢之“三人轉”。維德長期擔任俄國總理,被譽為俄羅斯帝國工業化進程的政策制定人及俄羅斯憲法之父——他是一九零五年憲政《十月宣言》之起草者。在對華政策上,一八九五年甲午戰爭之後,維德發起“三國干涉還遼”,積極主張俄羅斯向東擴展,並與李鴻章簽訂《中俄密約》。由此,俄國得以在中國成立華俄道勝銀行和修建中東鐵路。有人以“俄國的李鴻章”形容維德,在更寬廣的歷史視野中,他們兩人都是現代化道路上的失敗者——他們服務的兩個帝國都崩潰了,但李鴻章推動現代化的成就,哪裡比得上維德的百分之一?維德在其回憶錄中記載了一個發人深省的細節:在尼古拉二世登基時,發生莫斯科霍頓卡礦區群眾踩踏事件,死了大約兩千人。消息傳來,當時維德正與前來祝賀的李鴻章交談,維德説他要趕緊報告沙皇陛下。李鴻章則勸阻說:“記得我做總督的時候,我所統轄的省份約有一千萬人死於黑死病,但我們皇帝一點也不知道。為什麼要給他添無用的煩惱呢?”維德評論説:“我自己想,我們畢竟還是比中國人先進。”

如果説翁同龢是深陷於傳統文化沼澤地“舊派人物”,李鴻章是的“半個舊派、半個新派”,那麼維德就屬於近代世界的人物,而不是“最後的古代大臣”。維德對沙皇的絕對專制和草菅人命深感不滿,並預見到俄國將爆發可怕的革命。維德在回憶錄中寫到,一九零六年,當他擔任總理大臣時,接到索洛古勃總督發來的一份電報,談到日瓦爾區鎮壓叛亂改採取的措施,請求維德對討伐軍隊長裡希特加以善言規勸,因為他連一點合法的樣子也沒有,不分青紅皂白殺戮人民。維德把原信呈給沙皇看,沙皇看後交還維德,在描述那位隊長屠殺人民事蹟的幾行字旁邊草草批了幾個字:“幹得好!是條好漢。”維德對此不以為然。而沙皇后來全家遭布爾什維克槍殺的悲慘結局已然註定。維德雖然沒有現代人權觀念,但認為殘暴是一種缺乏教養的行為,他標榜説:“我既不是一個自由主義者,也不是一個保守主義者,我僅僅是一個有教養的人。”

當然,維德的教養是歐洲貴族通行的教養,跟中國士大夫的教養的涵義截然不同。翁同龢則具備了中國士大夫的最高教養:高陽如此描述“翁同龢的大臣之風”——在被黜以後,至少就表面來看,翁“雍容自在,毫無怨望;料理雜務,一如平常之仔細負責”。但高陽又尖銳地指出:“守禮安分是翁同龢的第一長處,但守禮安分者每短於應急濟變之才。時勢所趨,甲午以後,莫知其然而然地用其短,此真清祚不永的氣數使然了。”

士大夫的失敗與科舉制的失敗

孔祥吉與村田雄二郎在《罕為人知的中日結盟及其他》一書中,根據晚清洋務幹才張蔭桓與日本公使矢野密談的文件指出,張氏認為皇上早先信任翁同龢,後來見到翁氏所主張的諸多政策,不合時宜,轉而罷黜翁氏。德國亨利親王訪華,光緒帝要與之行握手禮,在朝廷掀起軒然大波。翁同龢出於儒家倫理,亦激烈反對,與光緒皇帝起了嚴重衝突。

查考翁同龢日記,當時主持總理衙門的翁同龢對張蔭桓起草的符合西方世界慣例的禮儀深感不滿。他攔阻亨利親王的衛隊在南配殿等候,其舉動之粗魯,與主人和儒生的身份不合。在殿廷之上,他又大聲呵斥對方,又要威脅捆人,其驕橫跋扈之狀形之於辭色,難怪光緒帝會生氣。此後,德國公使海靖邀請慶親王、李鴻章、翁同龢與張蔭桓四名負責中國外交的重臣赴宴,其他三人欣然前往,翁同龢則故意缺席,跑去吃友人贈送的鰣魚和熊掌,其對外人的輕蔑,已暴露無遺。翁同龢難道不知道,德國已是歐洲強國,剛剛奪走中國的膠州灣等地,如果德國願意,隨時可以派兵長驅直入,中國毫無招架之力。他在微不足道的禮儀上贏得面子、羞辱對方,難道就能改變國力強弱的鮮明對比嗎?

翁同龢這樣做,背後有其根深蔕固的文化和倫理觀念驅動。日本學者佐籐慎一在《近代中國的知識分子與文明》一書中指出,士大夫的學問對象局限於按經史子集分類的中國古典世界。關於人與社會的真理記述在經書中,解決問題的先例則積蓄在史書中。士大夫的任務就是正確地解釋這些書籍,發現確切的答案。在古代世界,尚可“資治通鑑”;在現代世界,卻已無法“刻舟求劍”。換言之,舊有的知識體系無法應對當下的時代議題:“十九世紀後半期的士大夫盡其所能、傾其所學,雖然提出了無數的對策,終究不能找到確切的解答。這是因為經過產業革命與政治革命而成長起來的西方諸國的力量——政治力、經濟力與軍事力——在人類歷史上本身就是前所未有的,如何翻閲中國的古典也不可能找出確切的解答來。”

以翁同龢爲代表的中國精英階層,始終不願承認他們無法解決中國面臨的危機。“承認古典或先例中不存在正確的解答,這關係到士大夫的自我否定。正是因為在古典或先例中常常存在著正確的解答這一大前提,精通經書或史書的士大夫才能夠具有作為社會的指導者的權威。如果指明即使精通經書或史書也未必就能夠得到正確的解答,那麽士大夫的權威就會大受傷害。因此自發地進行這種行為,對士大夫而言幾乎是不可能的。”

也就是説,士大夫不可能主動否定自身存在的價值。於是,他們只好“知其不可為而為之”:“摸索危機的士大夫們無非是從古典或先例中尋求答案。這如同試圖在沒有出口的迷途中尋找出路。他們越是盡其所能、傾其所學地去尋找正確答案,就越是浪費時間、加深危機。如果他們不是那種有能力的人,倒可能會及時注意到中國文明的積蓄及自身能力的界限而試圖從完全不同的方向尋求出路。在這種意義上,甚至可以說甲午戰爭的敗北所象徵的中國近代化的挫折正是由於士大夫的有能力而引起的。”這是科舉制的全然失敗,也是士大夫的全然失敗。這一點在翁同龢身上體現得最為突出:他的最大的成功(狀元及帝師身份),偏偏成了他最大的失敗,他不可能像沒有功名、出身卑微的袁世凱那樣,全身心地擁抱西化浪潮,進而創建一番偉大事業。