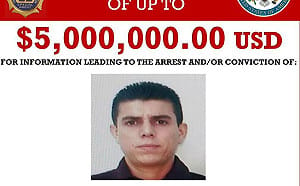

據媒體報導,連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智,涉炒作存託憑證(TDR),累計遭判30年5月定讞後棄保潛逃,但檢調發現,鍾文智遭法院要求每天到住處轄區的北市警信義分局福德派出所報到,負責報到的李員等3任副所長,2年多來明知鍾有時人不在台北、未按時辦理報到,卻配合造假簽到紀錄,甚至代簽,涉嫌圖利、偽造文書等罪。

本案所揭露之情節,已不僅是個別警察人員涉嫌違法失職的刑案,而是再次凸顯我國現行「司法防逃機制」在制度設計與實務運作上,長期存在之結構性矛盾。鍾文智身負重刑確定判決,卻能在保釋期間棄保潛逃,其背後關鍵不在單一環節失靈,而在於法院、警察機關與整體刑事程序分工失衡,導致防逃責任模糊、監督機制鬆散,最終侵蝕國家刑罰權的實效性。

首先,從法律程序面觀察,刑事訴訟法第116條之2設計羈押替代處分,原意在於兼顧人身自由保障與訴訟程序順利進行,屬於比例原則下的權衡安排。然而,法院命被告「定期向警察機關報到」,本質上係以行政機關之人力與組織,補足司法機關在監督被告行蹤上的能力不足。此一設計本身並非違法,但其前提應建立在明確權責、充分資源配置與可有效究責的制度之上。若僅憑一紙法院公文,即將高度敏感、涉及人身自由與逃亡風險的管理責任,長期、例行性地交由基層派出所承擔,卻未同步建立專責人員、查核程序與即時通報機制,實已偏離正當法律程序對「適當機關」與「有效執行」之要求。

若進一步聚焦於「警察在防逃機制中的權責定位」,則可更清楚看見本案所暴露的制度性失衡,並非單純執行瑕疵,而是長期以來司法體系對警察角色之過度工具化,甚至已接近責任外包的程度,值得以更具批判性的角度加以檢視。

其次從權責法定原則觀之,警察權之行使,依法應以《警察法》、《警察職權行使法》為核心依據,其目的在於即時危害防止與公共秩序維護,而非替代司法機關進行持續性、例行性的人身管束。被告定期報到、防止潛逃,本質上係刑事程序中對被告人身自由的限制與監督,屬於司法權延伸之範疇。當法院未建立自身可控、可監督的執行體系,卻將此類高度司法性任務長期交由警察承擔,實已模糊司法權與行政權的界線,亦使警察在法律定位上陷入「有責無權」的困境:負責結果,卻缺乏相應的裁量空間與資源配置。

現行實務將防逃責任壓縮至派出所層級,更是制度設計上的重大盲點。派出所並非專責刑事執行單位,其內部亦缺乏針對高風險被告的風險評估、跨縣市查證與即時追蹤能力。當被告未依規定報到或疑似異常時,基層警察既無法即時啟動拘提程序,亦缺乏明確指引判斷何時構成「足以合理懷疑逃亡」,最終往往只能消極記錄、形式回報。此種制度安排,實際上是以基層警察的行政責任,掩蓋司法機關制度設計不足的結構問題,一旦出事,卻又反過來以刑責追究個別警察,形成典型的責任倒置。

從風險治理角度分析,防逃機制本應採取「風險集中管理」而非「責任分散執行」。鍾文智屬重刑定讞、高度逃亡風險之被告,卻與一般案件同樣採取定期派出所報到的最低度監控手段,顯示法院在裁定羈押替代處分時,並未真正落實分級管理思維。警察在此架構下,被迫以有限人力承擔不成比例的風險,制度本身即是在誘發失控,而非防止失控。

更值得警惕的是,此類安排對警察專業倫理與組織文化的侵蝕。當制度長期默許「形式報到即可交差」,而未提供可行的實質查核工具,基層人員便容易在現實壓力下,逐步合理化便宜行事的作法。這並非為違法行為開脫,而是指出,制度若持續要求警察扮演「看似負責、實則無力」的角色,最終勢必將個人違失轉化為組織性風險。

總結上文。防逃機制若仍以警察為主要執行者,卻未同步調整其法定職權、資源配置與責任邊界,無異於要求警察承擔不屬於其本質職責的司法風險。真正的改革,應回到權責相符與風險集中原則,將防逃主責重新拉回司法體系,警察僅在明確啟動條件下,扮演支援與即時處置角色。否則,今日是鍾文智案,明日仍將有下一個案例,持續消耗警察專業與社會對司法正義的信任!

文:范振家/管理學博士

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)