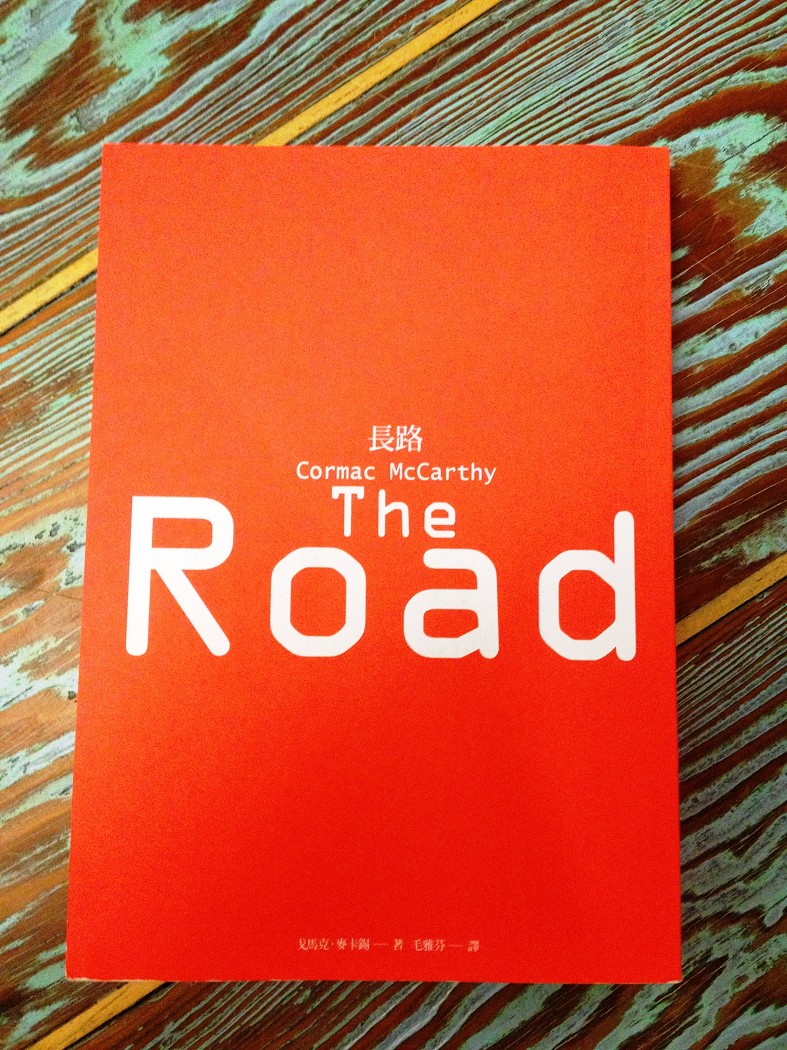

故事背景設定在一個寸草不生、舉目所及皆荒蕪的世界,作者沒有交代導致世界衰亡的原因,核戰、能源枯竭、自然的衝擊…種種因素皆有可能,任憑讀者去猜想臆測。開頭只看到世界的蕭索與危機重重,陸續慢慢讀到帶著年幼孩子遷徙的父親,物資匱乏的生活,人與人之間不能互信的世界,才發現作者給出的是一個純粹的末日,幾乎完全絕望的未來。

本書為麥卡錫寫於「911」之後,對社會動盪下生命存在的價值衍生思考所寫下的巨作,在作品中他直視許多道德與人存在本質的問題,正如封面所述:「世界毀滅的時候,我們所依循的美德,是否是生存的滯礙?」雖然在文中並沒有如此直述的語句,卻透過父子間的互動與對話來傳達當人在末世,神性與人性都逐漸消逝的大環境中如何保持信仰。

閱讀的過程像是對讀者的咄咄逼問:在那樣卑劣的環境下,自己是否能堅守人性的防線?而那樣的防線是否是某種存活的劣勢?當我們高唱著道德良善,若遇到緊急危難,啖他人血肉賴以生存,是否能夠做的到?如果真得面臨那樣的末日,我會是殺人者、逃亡者、還是自殺者?

撇除性別表面的偏頗,小說中的父母親正好是鮮明對比:父親是堅忍、象徵求生的毅力;母親則是消極、厭世的悲觀。孩子是如鏡的白紙,沒有經過世界,對善惡的觀念處於可塑性極大的狀態。他能誠實反映出世界與大人內心的模樣,文中也藉由父親陳述了:「若孩子並非神啟,神便不曾言語。」他是父親生活的重心,也是原動力,在這個迷途的世界,未來一片悵然,如何傳承生命的焰火,保續良知與仁德是最重要也最艱難的課題。

我們在小說裡可以不斷讀到父親與孩子的對話,還有父親努力想與孩子對話的企圖,不只是想藉由溝通來分享傳達訊息與情感,說話的本身就宿有力量,父親藉著與孩子說話的過程來維持自己的良知、信仰,孩子藉由聽故事與說話來形塑朦朧的世界觀。

關於信仰,小說也不斷出現一些彷彿神話的語言,例如:「就這樣吧,召喚規矩與形式;一無所有的時候,憑空捏造儀典,然後依靠它活下去。」(p.77),還有反覆出現的「神」。這部分令我聯想到父親對孩子的「教育」,父親不斷地對孩子說「我們是好人」的觀念,雖然說信仰是生活的支柱,在那樣幾乎無光的世界裡,更是需要這樣的執著來堅定自我的生存命題。若放在現實世界來看,單純的善惡二元對立,對孩子而言其實是危險的,與其一昧地去棄惡揚善,更重要的是分辨善惡表象下的真實,去看清楚事物內藏的本質,再來選擇去遠離或擁抱。

之前我曾認為人的存在對世界是種罪惡,因為人的種種,如科技所造成的環境破壞、戰爭的慘況、貪婪……讓原本平衡的自然界逐漸失衡。《長路》中出現過遊行的人們,他們代表的是一種極權,象徵霸佔社會資源的專制社群,換而言之,人類不也是霸佔世界資源的「上層動物」嗎?

這也正是人與動物的相似與相異之處,他們都是憑藉著生存的本能前進,只是人的貪婪是黑洞,不管是對世界的求知或剝削都一樣。我們擁有著比動物更多的惡慾和善念,那同是高度智慧與感知衍生而來,無法割捨。